-

沒有記錄!

明代“四大奇書”的當(dāng)代價(jià)值

2014/11/3 11:39:42 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

黃霖 1942年生。1964年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)中文系,同年考取朱東潤(rùn)的研究生,治中國(guó)文學(xué)批評(píng)史。現(xiàn)為復(fù)旦大學(xué)文科資深教授,任教育部重點(diǎn)研究基地復(fù)旦大學(xué)中國(guó)古代文學(xué)研究中心主任、復(fù)旦大學(xué)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)研究所所長(zhǎng);兼任上海市古典文學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)明代文學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

西門慶賄賂蔡太師

最早的《三國(guó)志通俗演義序》

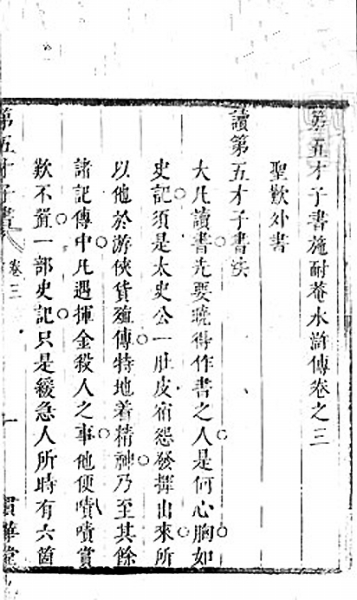

余象斗本三國(guó)演義

金圣嘆水滸傳

日前,光明講壇走進(jìn)同濟(jì)大學(xué),復(fù)旦大學(xué)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)研究所所長(zhǎng)黃霖在同濟(jì)大學(xué)嘉定校區(qū)圖書館為同濟(jì)學(xué)子就《三國(guó)志演義》、《水滸傳》、《西游記》、《金瓶梅》“四大奇書”的當(dāng)代價(jià)值進(jìn)行了深入的分析和解釋。

從明末清初起,人們就稱《三國(guó)志演義》、《水滸傳》、《西游記》、《金瓶梅》為“四大奇書”。這四部小說不但在明代文學(xué)史上地位重要,而且在整個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)文化史上也不可小覷。近來有人說,“影響中國(guó)世道人心的書,不是政治、哲學(xué)、歷史經(jīng)典,也不是從西方翻譯過來的各種經(jīng)典,而是《水滸傳》和《三國(guó)演義》這兩部文學(xué)經(jīng)典。”遺憾的是,他將小說的作用吹得如此之大的同時(shí),卻說這兩部小說一是“暴力崇拜”,另一是“權(quán)術(shù)崇拜”,“都是造成心靈災(zāi)難的書”,“是中國(guó)人的地獄之門”。有人干脆說,改編《水滸》之類的影視劇“應(yīng)該禁播”。而《西游記》,一些人將它看成是“游戲之作”,或許也不認(rèn)為它能對(duì)社會(huì)與人生有多大的積極意義。至于《金瓶梅》,在一些人眼里就是一部“淫書”,恐怕更當(dāng)焚毀了。“四大奇書”果真對(duì)當(dāng)今社會(huì)只能產(chǎn)生一些負(fù)能量嗎?我想,假如能以實(shí)事求是的態(tài)度對(duì)待傳統(tǒng)文化,全面地把握這“四大奇書”的精神、特別是主要精神的話,就不會(huì)一葉障目,不見泰山,而會(huì)看到這些傳統(tǒng)的文學(xué)經(jīng)典都充盈著我們中華民族賴以“生生不息”的一些人生智慧與優(yōu)秀精神,值得珍視,值得弘揚(yáng)。

《三國(guó)》:“以人為本”的立國(guó)理念

現(xiàn)在能見到的最早的《三國(guó)》全名叫《三國(guó)志通俗演義》(下簡(jiǎn)稱為《三國(guó)志演義》),意思是將《三國(guó)志》這部歷史書,用“通俗”的語(yǔ)言來重新編寫,并根據(jù)編者自己的價(jià)值判斷來“演”繹其“義”,表達(dá)自己認(rèn)為符合當(dāng)時(shí)社會(huì)規(guī)范的政治觀、歷史觀、道德觀等。這正如最早刊印的《三國(guó)志演義》的序言所說的:“夫史,非獨(dú)紀(jì)歷代之事,蓋欲昭往昔之盛衰,鑒君臣之善惡,載正事之得失,觀人才之吉兇,知邦家之休戚,……有義存焉。”作為這樣一部大書,要表達(dá)的“義”是十分豐富的,但其主要的精神不是講“權(quán)謀”,而是要以儒家的政治道德觀念為核心,同時(shí)也糅合著千百年來廣大民眾的心理,表現(xiàn)其對(duì)于導(dǎo)致天下大亂的昏君賊臣的痛恨,對(duì)于創(chuàng)造清平世界的明君良臣的渴慕。作為明君良臣的主要標(biāo)志,除了品行端良,有智有勇之外,就是在政治上行“仁政”。

孟子等儒家提出“仁政”的思想基礎(chǔ)就是“以人為本”,“民為邦本”。這不但得到中國(guó)古代知識(shí)分子的頌揚(yáng),也為廣大百姓所向往。《三國(guó)》就把劉備塑造成一個(gè)仁君的典范。他抱著“上報(bào)國(guó)家,下安黎庶”的理想投身于錯(cuò)綜復(fù)雜的政治、軍事斗爭(zhēng)之中。一生“仁德及人”,所到之處,“與民秋毫無犯”,百姓“豐足”,所以“遠(yuǎn)得人心,近得民望”受到人們的普遍愛戴。當(dāng)他被呂布打敗,匹馬逃難時(shí),“但到處,(村民)聞劉豫州,皆跪進(jìn)粗食”。后曹操大舉南下,竟有十?dāng)?shù)萬百姓隨同劉備赴難,雖然情勢(shì)萬分危急,他亦不肯暫棄百姓。他愛民,也愛才。待士以誠(chéng)信寬厚,肝膽相照,故如諸葛亮與五虎將等一代英豪,都能終生相隨,君臣間的關(guān)系“猶魚之有水也”。劉備就是作者理想中的“仁德”明君。他手下的大臣也都有“救國(guó)救民之心”,如趙云就明確表示過:“方今天下滔滔,民有倒懸之危。云愿從仁義之主,以安天下。”諸葛亮在臨終前,還手書遺表,教后主“清心寡欲,薄己愛民;遵孝道于先君,布仁義于寰海”。這都寄托著作者仁政愛民的理想。

與劉備相對(duì)應(yīng)的是殘暴的曹操。曹操也是一個(gè)“人杰”,但他所信奉的人生哲學(xué)是“寧使我負(fù)天下人,休教天下人負(fù)我”,心中根本沒有百姓。熱情款待他的呂伯奢一家,竟被他心狠手辣地殺得一個(gè)不留。他為報(bào)父仇,進(jìn)攻徐州,所到之處,“盡殺百姓”,“雞犬不留”。對(duì)部下更是陰險(xiǎn)、殘酷,如在與袁紹相持時(shí),日久缺糧,就“借”倉(cāng)官王垕的頭來穩(wěn)定軍心。其他如割發(fā)代首、夢(mèng)中殺人等等,都表現(xiàn)了他工于權(quán)謀,奸詐、殘忍,毫無惜民愛民之心。與此相類的,如董卓、袁紹、袁術(shù)、曹睿、孫皓、劉禪之輩,既無曹操的雄才大略,卻似曹操那樣輕民、殘民,因此必然走向滅亡。如董卓就將“民為邦本”之說視為“亂道”,說:“吾為天下計(jì),豈惜小民哉!”他專肆不仁,殺人如麻,鬧得“罪惡貫盈,人神共憤”。最后暴尸之時(shí),“百姓過者,手?jǐn)S董卓之頭,至于碎爛”,“城內(nèi)城外,若老若幼,踴躍歡忻,歌舞于道”。這樣,小說自始至終鮮明地表明了對(duì)于劉備與曹操等兩類人的不同態(tài)度,充分反映了編者對(duì)于“仁政”的渴望。這是小說的主色調(diào),我們?cè)跄芤暥灰娔兀慨?dāng)然,我們今天不能對(duì)敵人講“仁政”,可是對(duì)于百姓,還是應(yīng)該講仁愛。假如一個(gè)社會(huì)的政治、經(jīng)濟(jì)等不是真正地建筑在“以人為本”、“民為邦本”的思想基礎(chǔ)上,那還能長(zhǎng)治久安嗎?《三國(guó)》所演的“義”,難道不值得今天的“觀演義之君子”去“致思”嗎?

當(dāng)然,在那樣一個(gè)時(shí)代,蜀國(guó)又是一個(gè)第三等的國(guó)家,要走出亂世,要維持國(guó)運(yùn),僅有施仁政的政治理想也不行,還要有有用的人才。作者心目中的人才,就是既要有“義不負(fù)心,忠不顧死”的品質(zhì),同時(shí)有勇有謀,能勝任尖銳的軍事斗爭(zhēng)與復(fù)雜的外交斗爭(zhēng)。諸葛亮與關(guān)羽就是“忠”與“義”的典范,又是“智”與“勇”的代表。作者宣揚(yáng)以“忠義”為核心的道德品質(zhì)顯然是屬于封建性質(zhì)的。但同時(shí)也應(yīng)該看到,小說通過趙云投劉備、徐晃歸曹操、田豐為袁紹所忌等故事的描寫,反復(fù)強(qiáng)調(diào)了“良禽相木而棲,賢臣擇主而事”的思想,說明這種“忠”并不完全是忠于一姓之天下,還是具有一定的開放性、靈活性。他們的“義”,如劉關(guān)張“桃園結(jié)義”等,又包含著“同心協(xié)力,救困扶危,上報(bào)國(guó)家,下安黎民”的精神,有對(duì)于理想政治與道德原則的追求,是與社會(huì)的大義緊密相連的,不是像有人硬說他們完全是從個(gè)人私利出發(fā)而死結(jié)“團(tuán)伙”。至于被作者稱之為“義重如山”的關(guān)羽在華容道上放走了曹操,其本意主要也是為了強(qiáng)調(diào)人與人之間的相互幫助、回報(bào)與溫情。這種忠與義,假如不只是為封建皇帝與等級(jí)制度服務(wù),那在本質(zhì)上也是人類的一種美德,任何社會(huì)都期待著人們對(duì)事業(yè)能忠,對(duì)朋友有義,所以不難理解諸葛亮、關(guān)羽等能得到廣大民眾的崇敬,長(zhǎng)期在民間被神化。至于《三國(guó)志演義》寫智謀,的確寫得很精彩,可以說是描寫中國(guó)古代人民智慧的結(jié)晶,是留給后人的一份寶貴的財(cái)富。這種智謀好不好,主要要看它是否用于正義的事業(yè)。后人學(xué)習(xí)了它,用于非正義的事業(yè),產(chǎn)生“嚴(yán)重的負(fù)面影響”,這是接受者的問題,難道要由《三國(guó)志演義》來承擔(dān)責(zé)任嗎?難道我們?cè)跒檎x的事業(yè)而斗爭(zhēng)過程中放棄智謀,任人宰割嗎?

《水滸》:“亂自上作”的歷史教訓(xùn)

《水滸》是目前受非議最多的一部明代小說。原因很簡(jiǎn)單,因?yàn)樵凇端疂G傳》中能看到一些血腥的暴力,甚至是濫殺無辜,如武松血濺鴛鴦樓時(shí)為了不打草驚蛇而順手殺了后槽與丫環(huán),李逵劫法場(chǎng)時(shí)板斧亂砍平民,張青、孫二娘賣人肉饅頭,乃至將潘金蓮等“淫婦”及陷害林沖的陸謙等挖心剖腹等等。這從現(xiàn)代人看來是不能接受的。于是罵《水滸》好漢是“強(qiáng)盜”,是“流氓”,是“黑幫組織”,是“暴力團(tuán)伙”的聲浪四起,認(rèn)為“與我們時(shí)代不適應(yīng)”的。一些媒體還為此叫好,說“這類觀點(diǎn)為大眾閱讀理解經(jīng)典提供了一個(gè)全新的視角”。

其實(shí),以上這些情節(jié)故事在一部《水滸》中所占的比重是很小很小的。正如在論《三國(guó)》時(shí)一樣,抓住一些個(gè)別的、非主要的情節(jié)加以無限放大一樣,用一片樹葉,去遮蔽與替代一片森林,巧妙地用這些過分血腥的暴力行為去替代與遮蔽了《水滸》好漢們的絕大多數(shù)出于捍衛(wèi)正義的“暴力”反抗行動(dòng),從而踏著明清兩代正統(tǒng)文人到現(xiàn)代周作人之流的老路,給《水滸》定性為“強(qiáng)盜文學(xué)”。實(shí)際上,《水滸》作者本身并不認(rèn)同李逵他們胡來,晁蓋就阻止李逵亂砍亂殺百姓、宋江一再告誡部下“不掠良民”、“休得傷害百姓”等,都說明了小說并沒有“崇拜”濫殺無辜一類的“暴力”。除了看問題的方法有攻其一點(diǎn)不及其余之嫌外,更重要的是看問題的立足點(diǎn)要考慮。站在貪官惡霸、作威作福的群體的立場(chǎng)上與站在下層百姓、被欺壓的弱勢(shì)群體的立場(chǎng)上看問題就會(huì)得出完全不同的結(jié)論。社會(huì)的“平和”是由誰破壞?誰先感到生活的不“平和”?誰先使用了“暴力”?沒有賣炊餅的武大郎被毒死,哪會(huì)有武松去血拼西門慶、手刃潘金蓮?沒有弱小的歌女金翠蓮被強(qiáng)占,受欺侮,哪會(huì)有魯智深三拳打死鎮(zhèn)關(guān)西?從史進(jìn)、林沖、魯智深、武松等一個(gè)個(gè)走上做強(qiáng)盜的道路,無非是為了求生存,求平等,求自由而被“官逼民反”。沒有貪官惡霸的殘酷的“暴力”,就不可能有出于“尊重人性和人的欲望的權(quán)利”的“反暴力”的英雄。這一點(diǎn)連400年以前的金圣嘆都明白,他早就揭示了《水滸》主要表現(xiàn)的是這樣一條歷史教訓(xùn),即“亂自上作”。這卻被一些現(xiàn)代的評(píng)論家們置若罔聞。假如一面口口聲聲地要百姓平和,一面又讓貪官惡霸們橫行霸道,社會(huì)能太平嗎?“官逼民反”、“亂自上作”的歷史教訓(xùn)不可遺忘。

至于說《水滸》渲染了“欲望有罪”,那些好漢都沒有“人性”,主要是這些論者本身把“人性”看得太窄了。“人性”的內(nèi)涵本是十分豐富的。可是現(xiàn)在有些論者卻只盯著“飲食男女”,乃至僅指男歡女愛,更等而下之者,將一些普世社會(huì)都認(rèn)為非法、畸形的“情愛”視之為“人性”。于是看《水滸》時(shí),只將潘金蓮殺夫偷情、宋徽宗私會(huì)妓女等視之為“富有人性”,而對(duì)于小說中大量描寫的對(duì)于人性的堂堂正正的各種渴求與贊美都一筆抹殺。其實(shí),《水滸》這部小說在歌頌正義,歌頌美德的同時(shí)正是歌頌了人性。《水滸》中的不少英雄的“暴力”都是為百姓伸張正義,為弱者包打不平,所謂“禪杖打開危險(xiǎn)路,戒刀殺盡不平人”(魯智深語(yǔ)),“從來只要打天下硬漢不明道德的人”(武松語(yǔ)),都是出于“愛人”,基于尊重普通百姓、弱勢(shì)群體的做人的欲望與權(quán)利。小說中的李逵、阮小七、魯智深等一些人物,不做作,不掩飾,不拘禮法,不甘束縛,不計(jì)名利,不怕欺壓,“任天而行,率性而動(dòng)”,維護(hù)了自我的尊嚴(yán)。小說大力渲染的朋友間的“交情渾似股肱,義氣真同骨肉”,以及如魯智深救護(hù)被人欺壓的金翠蓮父女、李逵背著瞎眼的老娘上山過“快樂幾時(shí)”的生活等,都是刻畫了人間的大愛,突現(xiàn)了人性的至美。這就難怪當(dāng)時(shí)李卓吾、葉晝、金圣嘆等一些批評(píng)家盛贊《水滸》英雄是“活佛”、“上上人物”、“一片天真爛漫”、“使人對(duì)之,齷齪銷盡”,《水滸》一書是真正出于“童心”也即用人性寫成的“天下之至文”。《水滸》好漢們之所以被現(xiàn)在有些人視之為沒有“人性”,恐怕要檢查的是,這些先生們的屁股究竟坐在什么地方,他們心目中的“人性”究竟是什么樣的“人性”?

《西游記》:立身行世的一根標(biāo)桿

《西游記》這部小說現(xiàn)在不大用社會(huì)政治觀點(diǎn)去解讀,不再用諸如“反抗”啊、“人民斗爭(zhēng)”啊去看孫悟空大鬧天宮與他們?nèi)ノ魈烊〗?jīng),而是回到“五四”前后,接受胡適等人的觀點(diǎn),認(rèn)為“至多不過是一部很有趣的滑稽小說、神話小說”,“實(shí)出于游戲”。這樣,這部小說除了可供人們怡性悅情、消遣娛樂之外,似乎沒有多大的社會(huì)意義了。其實(shí),這部小說真如明代人說的,“雖極幻妄無當(dāng),然亦有至理存焉”。這個(gè)“至理”就是被明代個(gè)性思潮沖擊、改造過了的心學(xué)。因而作家主觀上想通過塑造孫悟空的藝術(shù)形象來宣揚(yáng)“求其放心”的“修心”之道,以維護(hù)封建社會(huì)的正常秩序,但客觀上倒是張揚(yáng)了人的自我價(jià)值和對(duì)于人性美的追求。

《西游記》中的大量筆墨清楚地表明了作者是想通過孫悟空的形象來宣揚(yáng)“三教合一”化了的心學(xué)。心學(xué)的基本思想是“求放心”、“致良知”,即是使受外物迷惑而放縱不羈的心,回歸到良知的自覺境界。這與道家的“修心煉性”、佛家的“明心見性”都有相通之處,實(shí)際上都可歸結(jié)為個(gè)人的身心修養(yǎng)。小說特別選用了“心猿”這一典型的比喻躁動(dòng)心靈的宗教用語(yǔ)來作為孫悟空的別稱,將他當(dāng)作人心的幻象來刻畫。孫悟空開始大鬧天宮,就是處于“放心”的狀態(tài),即其心放縱,無法無天,不合規(guī)范。然后他被壓在五行山下,喻示“定心”。再后經(jīng)過了漫長(zhǎng)的取經(jīng)道路,喻意其整個(gè)“明心見性”的過程,最后達(dá)到“魔滅盡”,“道歸根”而“心猿歸正”,修成正果。所以小說的實(shí)際構(gòu)架是一個(gè)“放心”、“定心”、“修心”的過程。這是作者預(yù)設(shè)的理性框架。但實(shí)際上心學(xué)本身在發(fā)展中又有張揚(yáng)個(gè)性和道德完善的不同傾向,而《西游》故事在長(zhǎng)期流傳過程中又積淀著廣大人民群眾的意志,這就使《西游記》在具體的描繪中,實(shí)際上所表現(xiàn)的精神明顯地有所突破與超越,向著肯定自我價(jià)值和追求人性完美傾斜。具體而言,假如說前七回主觀上想譴責(zé)“放心”之害,而在客觀上倒是贊頌了自由和個(gè)性的話,那么以第七回“定心”為轉(zhuǎn)機(jī),以后取經(jīng)“修心”的過程,就是反復(fù)說明了師徒四人在不斷掃除外部邪惡的同時(shí)也清除了內(nèi)心的魔障,完成了人性的升華,孫悟空最終成了一個(gè)有理想,有能力、有擔(dān)當(dāng),能忍辱負(fù)重,能團(tuán)結(jié)協(xié)作,且能保持著自己鮮明個(gè)性的人性美的象征。當(dāng)然孫悟空這樣神通廣大,非一般人所能想象的;他所求的真經(jīng),所成的正果也不同于我們追求的真理與我們的夢(mèng)。但其精神,即不斷地努力提高自己的修養(yǎng),完美自己的人性,還是應(yīng)該向慕的,因?yàn)檫@是每一個(gè)人立身行世的根本。

正因?yàn)椤段饔斡洝返娜の缎员容^強(qiáng),所以目前很受大眾傳媒青睞,包括日本、韓國(guó)、香港等地的電影、電視、動(dòng)漫等不斷地將它改編,這往往會(huì)使一些中國(guó)的讀者感到非常別扭。比如像看到一部日本的《西游記》電視劇,明明是唐代的人物卻穿上了日本印象中中國(guó)人該穿的旗袍,讓唐僧的師父像日本和尚那樣生兒育女,乃至讓唐僧變成了一個(gè)穿著潔白的袈裟的靚麗女性,且與愛徒孫悟空相愛著時(shí),就會(huì)有一種“糟蹋”了原作的感覺。但我覺得,即便如此,從中也可見到他們對(duì)這部名著的當(dāng)代價(jià)值的認(rèn)同之處。據(jù)這部電視的“劇情介紹”說:“這是中國(guó)明代的小說。為了追尋維護(hù)世界和平的經(jīng)書,孫悟空、沙悟凈、豬八戒追隨三藏法師出發(fā)前去天竺。途中,師徒四人擊退了襲擊他們的妖怪。這個(gè)描述作為人最重要的莫過于伙伴的故事,不管在哪個(gè)時(shí)代都一直讓人著迷。”這是他們對(duì)《西游記》的一種解讀與接受。接受的正是人類的一些基本的有價(jià)值的精神。當(dāng)然,他們的改編是為了他們的現(xiàn)代的國(guó)人看的,自然要考慮特定的接受對(duì)象,只要他們正面地傳播我們的文學(xué)經(jīng)典的積極精神,都應(yīng)該抱歡迎的態(tài)度。我們應(yīng)該用一種開放的、現(xiàn)實(shí)的、大眾的眼光來看待中國(guó)古代小說的傳播與接受。這不僅是指面向世界,即使是面對(duì)中國(guó)的讀者,也是這樣。

《金瓶梅》:社會(huì)腐敗的警世通言

現(xiàn)在還有一些人談《金》色變,認(rèn)為《金瓶梅》是一部“黃色小說”,唯恐避之而不及。誠(chéng)然,在這部小說中,約有2%的筆墨涉及了性事。這些有關(guān)性的描寫,有相當(dāng)一部分是與主題的揭示、藝術(shù)的開展有著密切的關(guān)系,但確有一些完全是為了迎合市場(chǎng)而硬加進(jìn)去的下流庸俗的累贅。這些筆墨,不管是有用的還是無用的,對(duì)于一些沒有健全的心理,特別是青少年來說,的確是不宜閱讀的。但評(píng)價(jià)一部作品的價(jià)值,不能因?yàn)榻邮苷叩膯栴}而否定了作品的本身。這部作品從總體上看,它不只在中國(guó)小說的藝術(shù)發(fā)展史上具有里程碑的意義,而且其真實(shí)而深刻地暴露了中國(guó)社會(huì)腐敗的一面,在整個(gè)中國(guó)文學(xué)史上是沒有另外一部作品可以與它相比的。因此,它盡管一出世就被一些正統(tǒng)文人罵為“壞人心術(shù)”,長(zhǎng)期被列為禁書之列,但與此同時(shí),一直得到了一些有識(shí)之士的高度評(píng)價(jià)。當(dāng)時(shí)就有人認(rèn)為它是“稗官之上乘”,“讀此書而以為淫者穢者,無目者也。”遠(yuǎn)的不說,就以“五四”以后的一些名家的看法來說,就值得我們注意。這里且舉三例。如魯迅說:這部書是“著此一家,即罵盡諸色”,“同時(shí)說部,無以上之”。這就是說,小說通過描寫西門慶一家,批判了當(dāng)時(shí)社會(huì)中的各色各樣的丑類,同時(shí)代的小說沒有比它更好的。稍后,在上世紀(jì)30年代,鄭振鐸接著說:“它是一部很偉大的寫實(shí)小說,赤裸裸的毫無忌憚的表現(xiàn)中國(guó)社會(huì)的病態(tài)”,“表現(xiàn)真實(shí)的中國(guó)社會(huì)的形形色色者,舍《金瓶梅》恐怕找不到更重要的一部小說了。”到解放后,毛澤東也一再推薦干部們讀《金瓶梅》,曾說:“這本書寫了明朝的真正的歷史。” 所謂寫“真正的歷史”,就是真實(shí)而細(xì)致地揭露了“封建社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的矛盾,揭露統(tǒng)治者與被壓迫者的矛盾”。他要干部們讀這部書,是否就是要他們從中吸取教訓(xùn),不要做西門慶式的當(dāng)權(quán)派,就不得而知了。

不過,《金瓶梅》中的西門慶確實(shí)很有認(rèn)識(shí)價(jià)值。他是一個(gè)貪官、奸商與惡霸的混合體。他本是個(gè)開小藥鋪的“浮浪子弟”,靠勾結(jié)衙門來拼命斂財(cái),財(cái)越積越多,很快就成為一個(gè)暴發(fā)戶;又憑借錢財(cái)來賄賂官場(chǎng),官越攀越高,勾結(jié)上了朝中位最高權(quán)最重的“四大奸臣”。于是乎,他肆無忌憚地淫人妻女,貪贓枉法,殺人害命,不法經(jīng)商,巧取豪奪,無惡不作,反而能步步高升,稱霸一方。小說的高明之處是,通過西門慶這個(gè)人,不但寫了一個(gè)家庭,而且又寫到了整個(gè)縣城,寫到朝廷中央,寫到了整個(gè)“天下國(guó)家”,把籠罩在現(xiàn)實(shí)世界上的種種真善美的紗幕徹底撕破,把上上下下、內(nèi)內(nèi)外外的人間丑惡,相當(dāng)集中、全面、深刻地暴露于光天化日之下。在這里,它能使我們看到昏庸的皇帝、貪婪的權(quán)奸、墮落的儒林、無恥的幫閑、齷齪的僧尼、淫邪的妻妾、欺詐的奴仆,乃至幾個(gè)稱作“極是清廉的官”,也是看“當(dāng)?shù)罆r(shí)臣”的眼色,執(zhí)法不公。到處是政治的黑暗,官場(chǎng)的腐敗,經(jīng)濟(jì)的混亂,人心的險(xiǎn)惡,道德的淪喪,整個(gè)世界是漆黑漆黑的。小說中有兩句話,似可點(diǎn)明了那個(gè)腐敗社會(huì)的真實(shí)面貌。一句是:“功名全仗鄧通成,富貴必因奸巧得。”這是說像西門慶那樣的貪官、奸商、惡霸,他們的功名富貴,都是憑金錢與“奸巧”得來的。另一句說整個(gè)社會(huì)是:“和光混俗,惟其利欲是前;隨方逐圓,不以廉恥為重。”說的是在整個(gè)社會(huì)中,大家在一起只是求私利,不去講道德,都在混日子!這是多么可怕的一個(gè)社會(huì)啊!可是,正如小說所描寫的,死了個(gè)西門慶,又出了個(gè)張二官,西門慶式的人物真是一時(shí)間死不完絕不了的。鄭振鐸曾這樣說:“《金瓶梅》的社會(huì)是并不曾僵死的;《金瓶梅》的人物們是至今還活躍于人間的;《金瓶梅》的時(shí)代,是至今還頑強(qiáng)的在生存著。”時(shí)至今日,我們雖然遠(yuǎn)離了“《金瓶梅》的時(shí)代”,也不是鄭振鐸說的那個(gè)上世紀(jì)的30年代,社會(huì)發(fā)生了天翻地覆的變化,但《金瓶梅》時(shí)代的幽靈是否不再在我們身邊游蕩?《金瓶梅》時(shí)代的腐敗氣息是否就不再在我們周圍散發(fā)?是否會(huì)出現(xiàn)比西門慶更西門慶的人物?我們究竟如何去認(rèn)識(shí)腐敗,杜絕腐敗?我想,《金瓶梅》應(yīng)該能給我們一點(diǎn)警示。這就是我們今天要閱讀、研究《金瓶梅》的首要目的,也就是《金瓶梅》這部小說的主要價(jià)值之所在。

上面講了“四大奇書”的當(dāng)代價(jià)值。這只是我們傳統(tǒng)文化的一例而已。其根本的問題是如何對(duì)待我們的傳統(tǒng)文化,對(duì)待我們古代的文學(xué)經(jīng)典的問題。本來,在中國(guó)傳統(tǒng)文化中,有一類是精英的文化,有一類是大眾的文化。精英文化,諸如“四書”“五經(jīng)”之類,在相當(dāng)時(shí)期內(nèi)作為統(tǒng)治文化,固然對(duì)中華民族的文化心理產(chǎn)生根本性的影響,然而,大眾文化在民間也有廣泛的市場(chǎng),其作用在不同的時(shí)候和不同的場(chǎng)合就不一定比精英文化小。這兩種文化,有矛盾對(duì)立之處,也有相通交融之點(diǎn),有時(shí)候是難分難解的。但是,不論是《三國(guó)》與《水滸》,還是《論語(yǔ)》與《孟子》,不論是對(duì)過去,還是對(duì)當(dāng)今,其影響都是有積極的一面,也有消極的一面。我們今天假如只看到它們積極的一面,或者只看到它們消極的一面,都不是一種實(shí)事求是的態(tài)度。假如我們對(duì)傳統(tǒng)的經(jīng)典只看到它們消極的封建的一面,且加以無限放大,那么就可以把古代的所有經(jīng)典放一把火全部燒掉。但事實(shí)上,我們祖宗幾千年、幾百年留下來的、經(jīng)過歷史檢驗(yàn)過的文學(xué)經(jīng)典,本身就蘊(yùn)含著豐富的智慧,其優(yōu)秀精神不僅在過去,而且在當(dāng)今仍然能對(duì)社會(huì)的進(jìn)步起到積極的作用,關(guān)鍵是我們要去正確地認(rèn)識(shí)它,闡釋它,積極地發(fā)掘它,弘揚(yáng)它。這是歷史賦予我們的責(zé)任。