精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

水產奇珍淇河鯽魚何時才能跳越市場龍門

2013/8/29 14:58:46 點擊數: 【字體:大 中 小】

淇河邊上一處養殖淇河鯽魚的池塘。

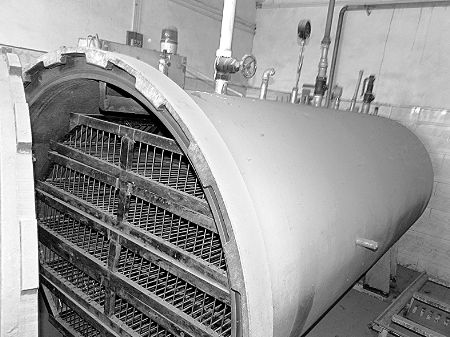

在一家加工淇河鯽魚的企業廠房內,生產設備已銹跡斑斑。

曾經集百千寵愛于一身的淇河鯽魚,在產業化不足的今天落寞一時,這與公眾對淇河鯽魚的期待相距甚遠。其實,不僅僅是淇河鯽魚,對于黃河鯉魚、光山青蝦等一大批省內獨特的水產品種來講,如何跳過市場的龍門,一直是困擾河南省水產產業化的迷局。

產業化之爭

“淇河鯽魚身上蘊含的商業價值是毋庸置疑的。”跟水產打了一輩子交道的鶴壁市水產所高級工程師孫劍惠對淇河鯽魚情有獨鐘。在他看來,這小小的鯽魚不僅有著深厚的文化積淀,還有廣闊的市場潛力有待開發。

據他介紹,早在商代,淇河鯽魚就成了皇室餐桌上的珍饈。此后的多個朝代,淇河鯽魚都作為稀有的美食被列為貢品,供皇室享用。明清時期,甚至開通了直達京城的驛路,快馬接力,傳送淇鯽,以保證味道的鮮美。

“淇鯽口感筋道,肉質細致,湯很鮮美。這都是實現商品化的良好基礎。”孫劍惠說。

然而,淇河鯽魚能否實現產業化的爭論,一直在不斷上演。

“淇鯽的養殖受個體的特性所限,很難走產業化發展的路子。”一位熟悉鶴壁水產的業內人士告訴記者。他的擔心不無道理,淇鯽不能單獨放養,只能跟鯉魚、鰱魚等混合套養。并且,從養殖效益來看,第一年的個體只能長到一到二兩重,兩年內能長到六到八兩肉已經不錯。“養殖周期長,生長緩慢,很多養殖戶利潤難保證。”

此外,淇河鯽魚的生存環境惡化也是一個不可低估的風險。“據淇河水文站測定,5月21日是0.6個流量,22日是0。淇河正在淪為季節性河流,幾乎年年斷流,這是發展水產業的一大障礙。”該人士表示。

河南省水產科學研究院馮建新總工程師認為,淇鯽的產業化之路并非走不通,但是考慮到水產業的發展現狀,做起來也非一朝一夕之功。

折“鯽”的嘗試

其實,淇河鯽魚的產業化探索從未停止過。早在上世紀90年代,一家名叫淇縣淇鯽魚苗種繁育有限公司的企業就曾經試圖沖破市場壁壘,但最終的結果是:折“鯽”沉沙。

熟悉這段歷史的孫劍惠告訴記者,當年,該企業的領軍人物高燕軍,就在他的指導下搞淇鯽的人工繁殖。但是,由于養殖、飼料技術等方面的局限,一直發展緩慢。此外,最大障礙還是來自于營銷能力的缺乏。

孫劍惠介紹,高燕軍曾經在鄭州、新鄉等地設立銷售部,也召開過新聞發布會,推廣淇鯽。前后投資七八百萬元,但是由于市場遲遲沒有打開,銷量持續低迷,導致資金鏈斷裂。最后,當時十幾元一斤的鯽魚,只能忍痛以三四元錢的低價賤賣,血本無歸。

此后,高燕軍也陸續開發過真空包裝的即時食品等,但是由于研發水平不夠,口感不筋道、有明顯的腥味等原因,前幾年也不得不放棄了。

記者在該企業的廠房看到,曾經的產品加工車間如今成了破敗的倉庫,機器設備上銹跡斑斑、蛛網遍布。

據了解,很多河南省內區域知名的水產品種,也都不同程度上面臨著同樣的困局,但也并非沒有突破口。

業內人士介紹,黃河鯉魚的深加工,就走出了另外一片天地。有公司針對歐盟地區有食用魚類性腺(卵巢、魚子等)的習慣,將這些國內白白扔掉的下腳料,做成100克的小包裝出口,賣出了10倍于鯉魚價格的高價。

信陽的光山青蝦,卻是“省內開花省外香”的典型。由于在省內的銷量有限,只賣10多元一斤,還經常滯銷。而遠嫁江浙地區之后,普通蝦都賣到了40多元一斤,個頭大的還賣出了過百元的高價。

打通產業化之路

在“陽澄湖大閘蟹”揮舞著金黃蟹螯“橫行”高端水產市場的今天,河南本土水產名牌的產業化之路如何走,成為業內人士關注的熱點。

馮建新認為,同質性問題是水產品商品化的最大障礙。在普通大眾眼里很難區分出淇鯽和其他鯽魚來,這對于打造淇鯽品牌是個很大的麻煩。

據孫劍惠介紹,為了讓真正的淇鯽從魚龍混雜的水產品中脫穎而出,消費者能一眼分辨出真偽,當地也正在做著多方的努力。比如,他們通過多代選育,讓淇河鯽魚的優良性狀更明顯,頭部更小,體寬背厚的體型更突出。孫劍惠甚至考慮過,后期通過技術手段,在飼料中加入胡蘿卜素等,讓淇鯽成為通體黃色,增加明顯的辨識度。

此外,針對淇鯽規模擴大難的問題,鶴壁市已經建立了一家省級原種場,三個市級良種場。通過了無公害認證、地理標志認證、國家級種質資源鑒定,申報了國家級原種產地認證,并確立了淇鯽的國家標準。

“這些都為未來實現"一魚一標簽"的規模化養殖奠定了基礎。”孫劍惠說。

“做市場,不光要產品好,還要想辦法推銷出去。”馮建新認為,從產業化的角度說,需要在擴大生產規模的同時,做好宣傳推廣的市場營銷工作。而現在的水產行業,還缺少懂市場、會營銷,資本運作能力強的大企業參與。(文/圖 記者 翁 韜)(原標題:水產奇珍淇河鯽魚何時才能跳越市場龍門)

責任編輯:C005文章來源:河南日報(2013-05-29)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區