-

沒有記錄!

傳承人對未來充滿信心:落腔不會沒落

2013/11/6 16:31:45 點擊數: 【字體:大 中 小】

本來默默無聞的鄉村小戲,卻因淇縣西崗鎮三角屯村蘇萬清、裴希合、王夏勛入選省級非物質文化遺產落腔的代表性傳承人而逐漸引起了人們的關注。

8月23日,記者走進三角屯村,采訪落腔傳承情況。

由民間小調發展而成

關于落腔的起源已無文字可考。一般認為它是由民間曲藝蓮花落”衍變而成,通常是七言句的順口溜,發展到元代成為一種唱調,清代則演化成一丑一旦登場演唱故事的形式。從清嘉慶末年開始,落腔由寫景或敘事逐漸衍變為登臺演唱故事的戲曲。

落腔因尾音徐徐下滑而得名。當時,落腔在安陽、新鄉汲縣(現衛輝市)等地廣為流傳。

上世紀40年代末,落腔傳入淇縣,郝街村、西崗村、三角屯村、仙談崗村、郭灣村都有落腔戲班。“現在除三角屯村有落腔劇團外,其余的落腔班均已消失。”淇縣非物質文化遺產保護中心副主任張大保遺憾地說。

村民憑熱情成立劇團

8月23日上午,三角屯村張培禮家的院子里熱鬧極了,村落腔劇團在這里排演。團長耿桂堂告訴記者,三角屯村落腔劇團每隔一段時間都要拉練演出。

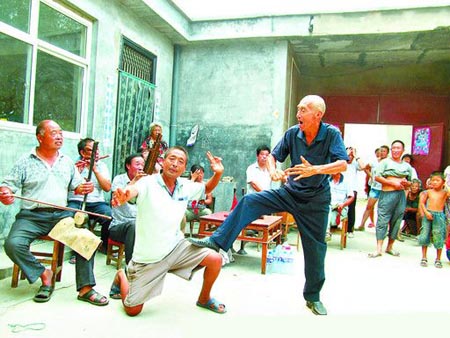

記者趕到時,正碰上68歲的河南省非物質文化遺產代表性傳承人王夏勛和另一名演員在排演《樊梨花征西》選段,兩位演員雖然都已超過60歲,但腰功、腿功依然有板有眼,身形俊逸有力。

“落腔在俺村扎根兒,還是1947年的事兒。村里請幾位師傅來村里教幾出板凳戲,一來可以過過戲癮,二來可以打發日子。第一批請來的三位師傅都是汲縣下馬營村的。”村民張本然回憶。

起初,村民們學的是小戲,農閑時大家湊在一起自娛自樂。到了1962年,村里又從浚縣請來蔡新民老師教村民們唱大戲。也就是從那時起,村里的戲班成了活躍在三角屯一帶的名戲班。

“因為沒錢,戲班請來燒窯師傅,全體演員齊上陣去燒磚,用賣磚的錢買了戲裝。”今年52歲的皮俊青回憶。

到了1964年、1965年,三角屯落腔劇團到了鼎盛時期,淇縣、汲縣等周邊農村都演遍了,最多時一天要演3場。

有了政府支持 落腔不會沒落

隨著農村文化生活的豐富,三角屯村落腔劇團演出的機會越來越少。但讓人欣慰的是,落腔自1947在他們村生根以來,一直沒中斷過排演。

最讓老一輩藝人著急的是落腔的曲譜問題。落腔在三角屯村演出的60多年間,一直沒有曲譜,主要靠師傅口傳身授。隨著外出務工的村民越來越多,用在學戲上的時間就變得越來越少,多數情況下只能看著劇本自己摸索唱腔,造成落腔在他們村年輕演員口里越來越不純正。

另外是資金問題。雖然近幾年劇團外出表演開始收費,但一場演出也就500元左右。2008年,落腔被我省確定為省級非物質文化遺產,張本然、王夏勛對落腔在他們村的傳承充滿了期望:“有了政府的重視和支持,落腔藝術一定能頑強地傳承下去!”

“省里、市里非常重視落腔的發展,我們淇縣也正積極準備申請國家級非物質文化遺產。”張大保說。(記者王利英 見習記者張婷媛文/圖)【原標題:傳承人對未來充滿信心:落腔不會沒落】