-

沒有記錄!

孔子與陳蔡--困厄之地弦歌不絕系列之一 耳順之年游陳四載

2014/3/11 14:40:53 點擊數: 【字體:大 中 小】

陳胡公祠

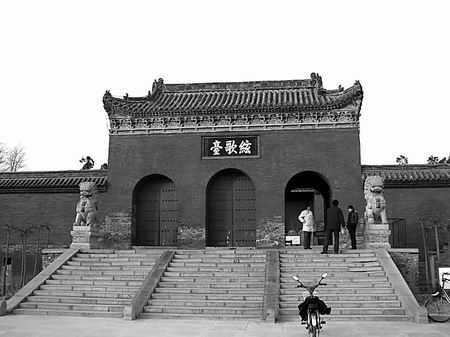

淮陽弦歌臺正門

2008年12月25日下午4時,記者抵達淮陽縣城西南角南壇湖中弦歌臺。

冬日湖水,瘦而冷,湖邊樹木如簡筆畫。冬日的水與樹,色彩變淡褪為背景,反襯出弦歌臺紅墻碧瓦的明艷,高大的朱紅大門上方,金字的“弦歌臺”匾額熠熠生輝。

弦歌臺,原名“弩臺”。唐代《元和郡縣圖志》記載:“后漢(即東漢)陳王寵善射,嘗于此教弩”,這是其得名的由來。東漢靈帝時,黃巾起義爆發,起義軍所向披靡,各郡縣守軍望風而逃。陳王劉寵憑借淮陽四面環水的地利,高懸吊橋,自帶強弩手數千固守此臺,起義軍久攻不下,如同被扼住一般,又稱“扼臺”。

唐開元年間,淮陽人將此地移建為孔子廟,歷代都有修繕擴建。明代,修繕多次,1470年建“厄臺祠”;1494年重塑圣像列十哲;1528年增建正殿七間門二個,更名“絕糧祠”;1542年,又更名為“弦歌臺”;1601年,增建美富門,即現在的正門。到了清代,僅康熙年間便三度重修,乾隆年間,又在樓宇花卉之間增建了弦歌書院。

走進弦歌臺的朱紅大門,我留意到,大門有三個門洞,但只開了東側門。這是因為,“孔子是大成至圣先師,人們對他極為尊崇。弦歌臺三門洞,中間正門皇帝進出,西側門是有罪臣民需要贖罪的通道,所以平時這兩個門都不開。民間還傳說,此門很神,歷史上每次大門洞開,都會給南方帶來鴻運,給陳城帶來災難。”淮陽縣旅游局副局長段禮忠先生說。

進大門第一進院是弦歌碑林。史料記載,此處原立碑甚多,后盡毀,現在看到的都是近兩年鐫刻的。穿過這進院落向北過戟門是第二進院落,弦歌臺主體建筑大成殿坐落于此。大成殿始建于明代,清康熙五十年(1711年)重修,面闊七間,進深五間,單檐歇山式,綠琉璃瓦覆頂,周圍有回廊,廊下二十四根青石方柱。正門兩側有一副對聯:“堂上弦歌七日不能容大道,庭前俎豆千年尤自仰高山。”意思是孔子絕糧七日仍弦歌不絕,其道德學問卻不被統治者接受,老百姓卻把他尊崇得像高山一樣,擺上祭品紀念他。

步入大殿,正中是孔子塑像,兩側配享的是孔子十位最有名的弟子“十哲”;西邊廂房內,塑有孔子陳國籍四弟子像:顓孫師、巫馬師、公良孺、陳亢。

出大成殿再向北行是第三進院落--弦歌書院,它曾是古代著名書院,明代稱知德書院,康熙時稱思魯書院,乾隆時改稱弦歌書院。現存建筑是四合院,正面是五間兩層藏書樓,又叫藏經樓,是在原址上新建的。

公元前492年,六十歲的孔子帶弟子來到陳國,在此居住4年。孔子自稱“六十而耳順”,這個時間段他正周游列國,一路顛簸,極不順心,什么難聽話他都得聽,鄭人說他“累累若喪家之狗”,他也點頭稱是。六十歲的人了,閱世既久,毀譽置之度外,這或許就是孔子所謂的“耳順”吧。

司城貞子引薦陳侯中原動亂圣人憂愁

孔子于公元前497年開始周游列國,第一站是衛國,在衛國住了五年,因衛靈公過世,國內不安定,大國晉和齊又介入其內政,國家亂哄哄的。孔子素來“危邦不入,亂邦不居”,公元前493年,他離開衛國,踏上了去陳國的路途。

從衛國都城帝丘(今濮陽)南下到陳國都城宛丘(今淮陽),路挺遠的,孔子經曹國(今山東定陶)至宋國(今商丘),過宋時險遭殺害,從宋國往西又折到鄭國,鄭國子產已亡,小人當道,鄭國也未接待他。公元前492年,孔子抵達陳國。直至公元前489年離開,孔子在陳呆了四年。

“陳國原是西周最早分封的公侯級大國,方圓百里,統領周邊數十個附庸國及多座城邑。陳國開國國君胡公名滿,相傳是舜的后代,武王滅商,封他在陳地'奉舜祀以承九德',效法先賢,效忠周王室。從陳胡公至整個西周時期幾世陳公,都遵此行事,陳國也是當時禮儀之邦。陳國到了春秋末,已降為弱國小國。”淮陽縣文史專家張云生先生講。

孔子到來時,當時的國君為陳盡公,已在位十年。當時陳國地處強國夾縫,無發展余地,也無明君賢相良將,民窮國弱,常受大國侵擾。孔子一行到陳后,住在老朋友陳國大夫司城貞子家,并由他引薦給陳盡公。

司城貞子其名失傳,貞子是其謚號。淮陽縣原有司城貞子閣。2008年12月26日上午,記者趕往淮陽縣城東南隅三官廟村尋訪司城貞子閣。

村中一兩層灰色磚瓦小樓樓門上,鑲著“陳胡公祠”石質牌匾。祠很狹小,供的是陳國開國國君陳胡公的塑像。司城貞子供在哪兒?“陳胡公祠原是個道觀,建于明神宗萬歷十六年(1588年)。清乾隆時,當地人將道觀大殿改為陳胡公祠,以司城貞子配享,建了司城貞子閣。原本頗具規模,也曾多次修葺,后來都被拆,現在建筑是新修的。”淮陽縣外宣辦主任董素芝女士講道。

陳盡公對孔子遠道而來喜出望外,待他如上賓,請其下榻于國賓館舍內,享受禮遇俸祿。他常向孔子問政問禮切磋學問,但卻無以成事。因為小小陳國處在吳、楚兩大強國夾縫中,生存尚且艱難,發展談何容易。

孔子抵陳第一年,天下不寧,幾個諸侯國內部動亂不已,諸侯國之間也時有征伐。

這一年,魯國四月遭受地震,五月桓公廟、僖公廟先后燒毀,七月,季桓子病死,十月,魯國又興兵圍攻附庸小國邾國。

這一年,宋國征伐曹國,楚國討伐蔡國,蔡國恐懼,向吳國告急。吳軍前來救援,趁機把蔡都遷到距吳國近的地方,引起蔡國內部大動蕩。

中原大地干戈四起,孔子終日為此憂慮,弟子子游(言偃,“孔門十哲”之一)問:“敢問先生,動亂根本原因何在?”

孔子說:“根本原因就是禮崩樂壞,各諸侯國朝綱廢弛,掌權大夫目無國君,動輒征伐戰爭,君王成了被利用的工具。大家為滿足個人的欲望,爭權奪利,互相傾軋,只能給百姓帶來極大危害!”

“陵陽罷役”顯仁厚之心“眓矢貫隼”透淵博學問

《孔子家語》記載:“孔子自衛適陳,陳侯起陵陽之臺。”民國版《淮陽縣志》也有相同記載。

張云生先生對此有不同看法:“陳盡公修陵陽臺,絕非因聞訊孔子將至,為迎接他而建,是自春秋以來,貴族普遍興建臺之風,這是陳國國君自娛尋樂所需。”

當時制度,凡工程奠基開工與竣工都要“人犧”祭天。陵陽臺即將竣工時,陳盡公邀請孔子登臺察看,他準備殺三個監工行祭,他請教孔子:“周朝建造靈臺也殺生吧?”孔子說:“文王興作,民如子來,何戮之有?”意思是文王興造建筑,老百姓像兒子給父親干活一樣都來了,哪用殺人呢?陳盡公很慚愧,于是將三個監工釋放,并將工程停了下來。

《國語》還記載這樣一件事:有一天,一只隼飛來,死在宮廷后花園中。宮廷內侍將鳥拾起觀看,發現它身上有一支箭,箭桿長一尺八寸,是眓(hù,古書上指荊一類植物,莖可制箭桿)木做的,箭鏃石頭磨制,十分鋒利,隼身已被射穿。陳國君臣不知此箭來歷,陳盡公命人把隼和箭都拿到孔子下榻的賓館,向他請教。

孔子接過箭桿審視片刻說:“這只隼來自遙遠東方,箭是東夷族肅慎氏制造的。從前周武王攻滅商朝,路過東方九夷百蠻少數民族地域,九夷百蠻都崇敬武王,紛紛歸順。其中肅慎氏主要從事漁獵,最擅長制箭。他們進貢的箭,長一尺八寸,用眓木作桿以石制箭鏃,并在箭桿末端刻上‘肅慎氏’銘文,周武王想以此說明,自己的仁德使遠方少數民族尊崇,讓后人永遠以此仁德治政為借鑒,所以在箭桿刻上銘文‘肅慎氏貢眓矢’,作為珍寶分給他的女兒大姬珍藏。后來大姬嫁給舜的后裔陳國開國國君陳胡公,于是‘肅慎氏貢眓矢’也就隨大姬帶來陳國。你們派人在國庫中查看,找找是否有相同的箭?”

陳盡公派人去國庫中查看,果然找到了一支同樣的箭,很敬佩孔子。孔子說:“古代文獻資料很多,只要認真學習,就能知其原委!”

身在陳國心系魯“知魯廟災”念故土

公元前492年五月的一天,陳盡公陪同孔子在宮外漫游,忽然聽到魯國宗廟司鐸官舍失火,宗廟被燒毀的消息。孔子說:“這燒毀的宗廟恐怕是桓公廟和僖公廟。”

陳盡公問:“先生怎么知道?”

孔子講:“禮云‘祖有功,宗有德,故不毀其廟焉’,夫桓僖,功德不足以存其廟,而魯不毀,是以天災加之。”孔子的意思是,禮制能夠延伸不絕,這是先祖的功績,是親宗的仁德,如今魯桓公和魯僖公已下傳五世,宗親關系已達盡頭,加上他們的后代既無功又無德,桓公和僖公宗廟之存在,也就沒有意義了。魯國沒主動毀掉它,上天則以火災來燒毀它,這是可以預見的。

幾天后,魯國使者至陳,講述此事:五月二十八,宗廟旁司鐸官舍起火,火勢越過宮墻,蔓延至桓公、僖公的宗廟,南宮子容組織眾人救火,將文獻典籍搶救了出來,但兩座宗廟全部焚毀。

陳盡公對孔子預言的正確性由衷佩服,一天盡公對孔子弟子子貢說:“我今天才知道圣人可貴。”巧于辭令的子貢對答:“您今天知夫子可貴,仍屬空話,不如委以重任,讓先生行道化民更為好些。”

孔子在陳國期間,魯國政治發生了變化。魯國正卿季桓子臨死前對兒子季康子說:“我死后,你若繼承丞相之位,一定要召回孔子。”后來季康子繼承了丞相(正卿大夫)之位,想召回孔子,大夫公子魚對他講:“從前我們先君用仲尼沒有善終,他憤然離開魯國周游列國,招致天下諸侯恥笑。現在又要用他,如果仍半途而廢,是會再次被恥笑的。”

季康子說:“魯國今日情況也需賢能之人輔佐治理,失去仲尼是魯國恥辱,今天仍不召回重用,那召誰來合適呢?”公子魚建議召回孔子弟子冉求(也稱冉有)。冉求準備返魯,臨行前向先生請教并辭行。孔子很想家,他傷感地對弟子講:“回去吧!回去吧!”子貢知道先生心思,送別冉求時說:“你如果被重用了,設法請季康子把先生召回去。”

冉求回魯后,季康子認為孔子師徒的政治主張有很多方面可取,尤其是以德行著稱的閔子虔也得到了季氏賞識,于是又差人聘請閔子虔為費邑縣官。閔子虔本不愿赴任,但在孔子的勸說下,動身返魯。

“孔子在周游列國過程中,師生之心緊緊聯系在一起。列國雖不愿重用孔子,但對其一些弟子卻愿聘用。孔子雖難舍弟子,但他鼓勵弟子們從政,并通過弟子實現和達成自己的政治理想。”香港孔教學院院長湯恩佳先生在其文章中講。