劉紅軍 細(xì)說(shuō)硯

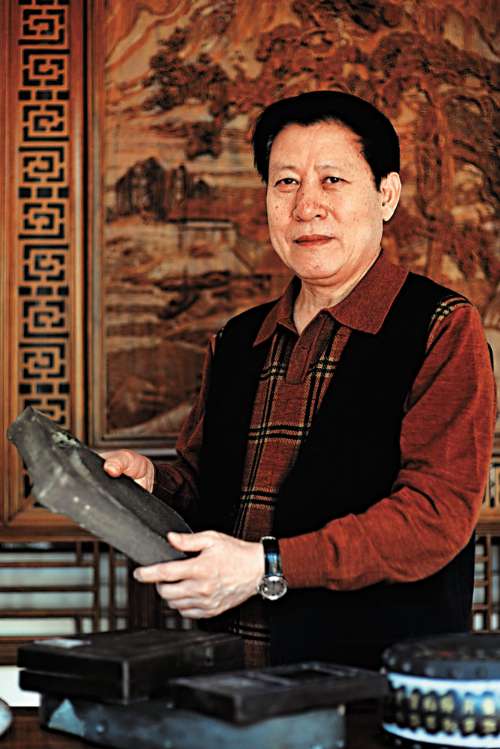

▲中華硯文化發(fā)展聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉紅軍現(xiàn)年六十五歲的劉紅..[詳細(xì)]

磨盡墨香千年

盤(pán)谷硯(資料圖片)開(kāi)欄的話精湛的民間技藝,綿延的民間傳..[詳細(xì)]

-

沒(méi)有記錄!

磨盡墨香千年硯 人才匱乏亂象生

2013/4/7 14:05:27 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

開(kāi)欄的話

精湛的民間技藝,綿延的民間傳說(shuō),奇特的民間風(fēng)俗,優(yōu)美的民間舞蹈……它們依托于人而存在,并以身口相傳的方式延續(xù),它們就是被譽(yù)為歷史文化“活化石”、有“民族記憶背影”之稱(chēng)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

去年3月至10月,河南開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源普查,基本立項(xiàng)22萬(wàn)余個(gè)。今年6月,省文化廳評(píng)出了 “河南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查十大新發(fā)現(xiàn)”,即日起,今報(bào)將推出特別報(bào)道,為您揭秘。

說(shuō)起硯,人們首先便會(huì)想起中國(guó)四大名硯,其實(shí),在河南有一種天壇硯,其歷史更悠久。從1972年恢復(fù)天壇硯生產(chǎn)到今天,濟(jì)源的天壇硯名揚(yáng)海內(nèi)外,然而卻不得不面對(duì)這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí):全市僅有的3位天壇硯大師的手藝傳承迫在眉睫。

飛天來(lái)石制成硯

伴隨著叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)捻懧暎瑵?jì)源市宣化中街218號(hào)大院內(nèi),一位名叫韓艷民的工人左手拿著剔鑿,右手持小鐵錘敲打剔鑿,而剔鑿的下面,是一塊青色的石頭。

“這塊石頭,就是天壇硯石,鑿刻好后再經(jīng)過(guò)一番打磨,就是天壇硯。”韓艷民說(shuō),他鑿刻的這方天壇硯,名叫“荷塘小趣”,“你看,這上面的荷花、荷葉已經(jīng)露出來(lái)了”。

38歲的韓艷民說(shuō)得輕巧,但這背后的艱辛,是常人難以想象的。“這方硯臺(tái)很小,就這一片荷葉,我坐在這兒鑿了3天。”因?yàn)椋岩粔K青石變成一方硯臺(tái),沒(méi)有其他辦法,只能一刀一刀地雕刻。

“像這樣的硯臺(tái),做一方需要半個(gè)多月,如果加班的話,一個(gè)月最多能做兩方。”韓艷民說(shuō),如果是形制比較大的硯臺(tái),一個(gè)人一個(gè)月頂多做一方。

據(jù)介紹,這些天壇硯石產(chǎn)自濟(jì)源城西的王屋山天壇峰盤(pán)谷泉畔,因山頂有傳說(shuō)的軒轅黃帝祭天之壇,故名天壇或盤(pán)谷。現(xiàn)在,已發(fā)現(xiàn)開(kāi)采的石坑有盤(pán)谷坑、天壇坑、硯山坑、黃龍坑等多處。目前已開(kāi)掘采用的硯石有30余種,上乘的有青斑、紅墩、天藍(lán)、麥葉綠、豬肝紅、柳芽黃、焦白、金線玉帶等,子母、三彩、瓜子石比較少見(jiàn),被視為硯中珍品。

據(jù)地質(zhì)學(xué)家考證,王屋山在寒武紀(jì)時(shí)代形成,盤(pán)谷曾是海灣,后因地殼變動(dòng)隆起為山脈。海水中大量泥灰沉積物在長(zhǎng)期高壓之下逐漸形成今天的硯石。

千年古硯磨繁華

“一千年前,天壇硯就出名了;而它的歷史,則可以追溯到兩千年前。”濟(jì)源市群藝館館長(zhǎng)孫生芳說(shuō),1986年,濟(jì)源出土了漢代四龍戲珠硯,這是迄今發(fā)現(xiàn)的最早的天壇硯,距今已有2000多年。

孫生芳說(shuō),別看這一方小小的天壇硯,它承載了太多的興衰。

乾隆三十年(公元1765年),乾隆對(duì)位于當(dāng)時(shí)河南濟(jì)源和河北田盤(pán)的兩個(gè)盤(pán)谷地名進(jìn)行考證,使?jié)吹奶靿幐右鹞娜四偷年P(guān)注。藝人們把盤(pán)谷全景搬上了硯面,刻成“盤(pán)谷全景硯”,天壇硯的制作也從此進(jìn)入鼎盛階段。

當(dāng)時(shí),濟(jì)源城北的西許村家家從事制硯,鄰近的東許、大社等村莊也有藝人以制硯為生。天壇硯吸收了南北文化的精華,既有江南的纖秀細(xì)膩,又具有北國(guó)的剛勁渾樸,形成其獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。

由于歷史原因,近代中國(guó)天壇硯的生產(chǎn)舉步維艱,尤其是到了新中國(guó)成立前夕,盤(pán)谷硯生產(chǎn)已呈衰敗之勢(shì),直到1972年,天壇硯才恢復(fù)了生產(chǎn)。

1973年1月8日,外貿(mào)部和輕工部聯(lián)合召開(kāi)了十大名硯產(chǎn)地會(huì)議,時(shí)任濟(jì)源工業(yè)局副局長(zhǎng)的張英秀參加了這次會(huì)議。

據(jù)張英秀回憶,當(dāng)時(shí),她在會(huì)上把韓愈的一銘一文背了背,很轟動(dòng),會(huì)上要求盤(pán)谷硯盡快恢復(fù)生產(chǎn),當(dāng)年就要上春季廣交會(huì)。廣交會(huì)上,7個(gè)盤(pán)谷硯全被日本人挑走了。之后,濟(jì)源開(kāi)始年年拿到訂單,最多的一年拿到6萬(wàn)元人民幣的訂單。在上世紀(jì)70年代,這是一筆很大的生意。

三位大師撐局面

“有史以來(lái),關(guān)于制作天壇硯的藝人,記載很少。”孫生芳說(shuō),關(guān)于制硯藝人的最早記載,就是清代學(xué)者謝慎修所著的《謝氏硯考》,文中有“盤(pán)谷硯工牛世臣”的記錄。新中國(guó)成立前,出名的藝人有牛修成、牛修善、牛修榮、牛修明、牛修顯、牛明照等,他們的姓名在地方志中留存了下來(lái)。

1972年天壇硯恢復(fù)生產(chǎn),有關(guān)部門(mén)組建了濟(jì)源縣盤(pán)硯廠(后改為濟(jì)源市工藝美術(shù)廠,今天名為濟(jì)源市文寶工藝美術(shù)有限公司),聘請(qǐng)西許村制硯藝人張復(fù)興、牛明忠、牛明初、牛樂(lè)仁、張懷貴帶徒傳藝。他們培養(yǎng)出一批優(yōu)秀藝人,張?jiān)S成、張書(shū)碧、張開(kāi)泰均是其中的優(yōu)秀代表,張書(shū)碧、張開(kāi)泰還是“河南省首屆民間文化杰出傳承人”。

有意思的是,當(dāng)年這三人在一個(gè)工廠工作,而今,三人分別走出了自己的道路,但都和天壇硯緊密相連。“這仨人,唯有張?jiān)S成還在當(dāng)年的工廠里。”孫生芳帶記者來(lái)到了濟(jì)源市文寶工藝美術(shù)有限公司,63歲的張?jiān)S成正在指導(dǎo)工人刻硯。

和張?jiān)S成不同,張開(kāi)泰離開(kāi)工廠后,自己創(chuàng)辦了濟(jì)源市工藝美術(shù)有限公司天壇硯廠。

孫生芳說(shuō),1973年5月,張開(kāi)泰拜名藝人牛明忠為師,牛明忠刀法精深,透刀、旋轉(zhuǎn)刀等技巧被人稱(chēng)絕。張開(kāi)泰繼承、發(fā)展了師傅的刀法,并運(yùn)用了玉雕的多種工具,使刀法更為精細(xì)。

和張開(kāi)泰一樣,離開(kāi)工廠的張書(shū)碧分別在新鄉(xiāng)、濟(jì)源兩地創(chuàng)辦了自己的工作室。他在天壇硯的設(shè)計(jì)風(fēng)格上不斷探索,得到了胡絜青、鐘靈、秦嶺云等書(shū)畫(huà)名家和美學(xué)專(zhuān)家的精心指導(dǎo),形成了溫文俊秀、圓潤(rùn)凝重、古樸典雅的藝術(shù)風(fēng)格。“張書(shū)碧很有心,他不但堅(jiān)持創(chuàng)作,還一直從事天壇硯的研究和整理工作。”孫生芳說(shuō),在張書(shū)碧的工作室,記者看到了他先后編著的《中國(guó)天壇硯》、《盤(pán)谷硯譜》等多本著作。

人才匱乏亂象生

“在今天的濟(jì)源,只有張?jiān)S成、張開(kāi)泰、張書(shū)碧這三位大師了。”孫生芳說(shuō),當(dāng)下,天壇硯面臨的最大問(wèn)題,就是人才的匱乏。

孫生芳說(shuō),當(dāng)年天壇硯恢復(fù)生產(chǎn)時(shí),一批老藝人帶出了這三位新藝人。如今,他們都已是花甲之年,手藝的傳承迫在眉睫。“60歲以下的人中,軹城鎮(zhèn)毛田新村的高跟栓是最優(yōu)秀的一個(gè)。”孫生芳說(shuō),高跟栓今年37歲,經(jīng)常向三位大師討教,他最大的特點(diǎn),便是善于根據(jù)石頭的顏色來(lái)雕刻不同題材的硯臺(tái)。

“天壇硯要發(fā)展,就需要把這門(mén)技藝一代一代傳下去。”孫生芳憂慮地說(shuō),天壇硯面臨的另一個(gè)大問(wèn)題,就是市場(chǎng)。

據(jù)悉,現(xiàn)在濟(jì)源生產(chǎn)天壇硯的廠家有十多家,“大師們制作天壇硯,精益求精,而其他一些廠家雕刻出來(lái)的天壇硯很粗糙,藝術(shù)性、思想性均無(wú)可比擬;因?yàn)槌杀镜停运麄兊某巸r(jià)格也低,這對(duì)市場(chǎng)是一種傷害”。

“我們最害怕的問(wèn)題,就是天壇硯重蹈洛陽(yáng)唐三彩的覆轍。”孫生芳說(shuō),時(shí)下天壇硯所面對(duì)的局面,雖然不能用“生死攸關(guān)”來(lái)形容,但稱(chēng)其為“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”一點(diǎn)也不為過(guò)。【原標(biāo)題:磨盡墨香千年硯 人才匱乏亂象生】