一門忠烈傲松柏

2013/4/12 16:27:22 點擊數: 【字體:大 中 小】

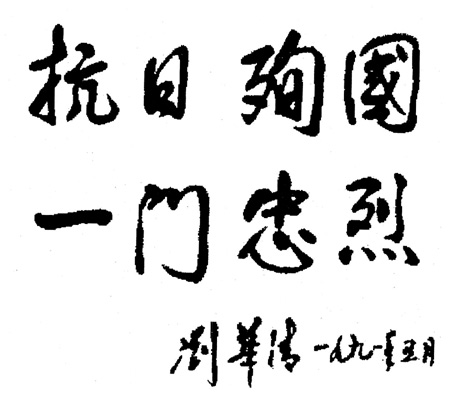

原中共中央政治局常委、中央軍委副主席劉華清為趙伊坪烈士事跡專著《世紀的追思》題詞。

開國將軍叢書《周純麟回憶錄》在紀念抗日戰爭勝利60周年之際,由中共黨史出版社出版發行。在《周純麟回憶錄》第十章“緬懷戰友和先烈”引言中,透露他對撰寫另一部回憶錄《金戈鐵馬》情有獨鐘。1941年夏,根據抗日戰爭形勢的迫切需要,為了更有力地消滅敵人,新四軍四師師長彭雪楓,政委鄧子恢,決定抽出警衛員、通信員、步兵里的班排長、當過騎兵的戰士約二百余人組建一支快速部隊騎兵團,8月1日建軍節在蘇北洪澤縣岔河集,新四軍四師參謀長張震宣布騎兵團正式成立。從此一支較為特殊的騎兵團隊,從小到大,從弱到強,在那鐵血的歲月里,奔馳在戰火紛飛的蘇、豫、皖,殺日寇,砍頑敵,屢建奇功。我外公尚文秀就是騎兵團的一名戰士,在周純麟將軍回憶錄《金戈鐵馬》中,真實記述了他英勇戰斗的故事。1942年11月的一天,部隊百里急行軍到達泗縣南部墩子集東北的茅草董家,發現了敵人的黑狗隊,騎兵團三大隊隊長展廣蘊作了布置,擔任二班長的我外公尚文秀帶全班向泗縣方向擔任警戒,部隊在敵人的西側展開,奔騰的馬蹄揚起了陣陣塵土,敵人發覺我外公的隊伍向他們進攻,便猛烈射擊,在激烈的戰斗中,鬼子憲兵小隊長被擊斃,同時,日本翻譯官也被外公他們打下馬來,外公趕上前去看到敵人已被打死,搞不清死者身份,上前掏他的口袋,找出一張名片,證明就是翻譯官。外公取下他身上的毛毯等東西,作為戰利品帶了回來。外公的戰友劉正文、袁傳金在這次戰斗中負傷流血過多,壯烈犧牲。

1943年4月18日,在粉碎國民黨頑固派韓德勤和王仲謙夾擊淮北抗日根據地的戰斗中,外公尚文秀騎了一匹黃馬一直沖上去,看到一個敵人抱著機槍跑,外公緊緊追趕,敵人端起機槍回過頭打了一梭子子彈,把外公的黃馬打死了,外公怒火直冒,哪里肯放過這個敵人,便丟下死去的黃馬,徒步緊追。敵人躲到了一個墳頭的后面,外公箭步上前,舉起手里的馬刀,向敵人的頭上砍去,并奪過敵人那挺嶄新的勃朗寧機槍,這時他看到另一個敵人扛著步槍在跑,外公又追上去,舉起馬刀就砍,削掉了敵人的一個耳朵,把他的槍也繳了過來。戰斗結束時,外公押著這個只剩下一個耳朵的俘虜,問他是哪里人,這個俘虜說是西華人。外公是商水人,與西華是鄰縣。外公邊走邊說馬刀不認識老鄉,誰叫你當國民黨的兵了。這次戰斗全殲敵人一個加強營,我軍除傷亡幾匹馬外,人員毫無傷亡,鞏固擴大了淮北津浦路東抗日根據地,發揮了騎兵團的威力。

從外公的講述中,得知外婆楊素芝家有八位親人參加了抗日戰爭,楊遠征,外婆的叔父,漯河小寨楊村人,1938年中斷學業毅然奔赴延安,“文化大革命”中被迫害致死,粉碎“四人幫”后平反昭雪,其父楊心芳,曾任河南省參議長,無黨派人士,清朝后期拔貢。程烈真(外婆的嬸母),1939年就讀于延安抗日軍政大學,曾外婆趙荊璽(郾城縣崇圣祠街人)的四位堂弟趙伊坪、趙曉舟、趙涵暉、趙廉超分別于1925年、1929年、1938年投身革命,詹少聯(外婆大姐夫),湖北紅安人,1929年加入中國共產主義青年團,1930年參加工農紅軍,1935年加入中國共產黨。袁天谷(外婆三姐夫),四川旺蒼縣人,1932年參加工農紅軍,1936年加入中國共產黨。趙伊坪、趙涵暉、趙廉超,血灑抗日疆場,為國捐軀。趙伊坪犧牲時尤為慘烈。

趙伊坪,1910年生于郾城縣崇圣祠街一位清貧教師的家庭,1925年經彭雪楓介紹,在北京匯文中學加入共產主義青年團,1926年加入中國共產黨。1937年底趙伊坪到中共魯西北特委工作。1939年3月5日,魯西北特委機關隨一二九師先遣縱隊,向冠縣、館陶、茌平、博平地區挺進,與日軍騎兵、裝甲兵部隊遭遇,激戰中趙伊坪中彈負傷墜下馬,丟失眼鏡,由于高度近視行動困難,落入日軍魔掌,敵人把他綁在樹上用皮鞭抽,刺刀戳,用盡酷刑,趙伊坪大義凜然,英勇不屈,痛斥日軍侵略暴行,體現了共產黨員的革命氣概。日軍惱羞成怒,將他全身澆上汽油,放火點燃。烈焰中趙伊坪用盡最后的力氣高呼:“打倒日本強盜,中國共產黨萬歲!”殘暴的日本鬼子又舉起刺刀,捅進他的嘴里……趙伊坪為了中國人民的革命事業,獻出了年輕的生命,時年29歲。最近,中央電視臺《永遠的豐碑》欄目專題介紹了趙伊坪烈士的事跡,原中共中央政治局常委、中央軍委副主席劉華清在追憶趙伊坪烈士事跡專著《世紀的追思》一書中題詞:抗日殉國,一門忠烈。

在紅軍長征勝利60周年紀念日,姨外公詹少聯曾獲中央軍委授予的紅色佩帶,每當我撫摸它時,就思緒萬千,仿佛又看到了紅軍長征的悲壯畫面:天上有飛機轟炸,地上有幾十萬敵人圍追堵截,血戰湘江,四渡赤水,飛奪瀘定橋,爬雪山過草地,老一代人為了自己的信仰,九死一生,以鋼鐵般的意志走過了極其困苦的漫漫長征路。

外公尚文秀今年88歲了,他時常遙想風華正茂、金戈鐵馬的年代,懷念八年抗日戰爭英勇犧牲的戰友,懷念濟南戰役、孟良崮戰役、淮海戰役、渡江戰役、解放上海英勇犧牲的戰友。1949年7月外公被選送到南京軍政大學學習(劉伯承元帥任校長),學習結束后,因思念十多年未見面的年邁父母,便申請離開部隊,回家鄉,轉入河南軍區公安部隊,肅匪鎮反為人民再立新功。

上世紀70年代末,外公尚文秀向黨交了一份合格的答卷。商丘勞改窯廠磚瓦生產用土,經過二十年大規模挖采,已經嚴重影響附近幾個村莊農業生產用地。企業究竟是整體搬遷,還是轉產?作為一廠之長,面臨著方方面面的壓力。當時勞改窯廠又是國家計劃急需磚瓦生產的主要企業。針對新的課題,以外公為主要負責人的領導班子清醒地意識到,搬遷意味著損失,轉產才是最佳選擇。經過認真調查研究,反復論證,最終選擇轉產平板玻璃。在建廠過程中,外公多次去外地考察學習技術,挖人才找資料,和青年人(包括懂技術的服刑人員)一樣擠火車,坐硬座,住宿找最便宜的招待所。

在確保磚瓦生產的同時,又緊鑼密鼓地建設平板玻璃生產線,為及時解決工程建設中隨時出現的問題,保證決策不失誤,不給國家造成浪費,外公尚文秀吃、住在工地,家離工地近在咫尺,整月不回去一次,平板玻璃經反復試驗,終于投產,為河南省振華玻璃廠的發展與壯大打下了堅實基礎。外公尚文秀兩耳從此失聰。硝煙彌漫的戰爭已過去60余年了,外公至今仍然保持戰爭年代艱苦樸素的生活作風,他淡泊名利,知足常樂,是一位被人尊敬、兩袖清風的共產黨員。

上世紀80年代,外公尚文秀去洛陽悼念戰友劉源泉(原商丘地區武裝警察大隊政委)逝世,回家后心情沉重地對子女說:“你們劉伯伯是1929年參加革命的老戰士,經歷了長征,建國后,戰友有的成為共和國的將軍,有的老部下成為他的領導,但他從不計較個人得失,不居功自傲,你們要像劉伯伯那樣工作生活呀!”