精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

“四菜一湯“的由來

2013/10/31 9:52:19 點擊數: 【字體:大 中 小】

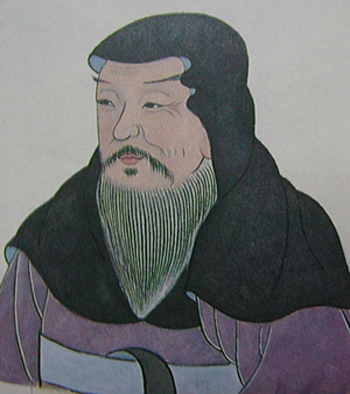

“四菜一湯“相傳為名太祖朱元璋首倡。公元1368年,朱元璋當上皇帝后,遇上天災,各地糧食歉收,百姓生活十分困苦,可一些達官貴人仍窮奢極欲,過著花天酒地的生活。一天,適逢皇后的生日慶典,朱元璋趁眾位大臣前來賀壽之際,有意擺出粗茶淡飯宴客,以此提醒文武百官。當十多桌席位的人坐齊以后,太祖便令宮女上菜。第一道菜是炒蘿卜,蘿卜,百味藥也,民諺有“蘿卜上市,藥鋪關門”之說。第二道菜是炒韭菜,韭菜生命力旺盛,四季長青,象征國家長治久安。再則是兩大碗青菜,喻意為官清廉,兩袖清風。最后一道是極普通的蔥花豆腐湯。宴后,朱元璋當眾宣布:“今后眾卿請客,最多只能是“四菜一湯”,這次皇后的壽筵即是榜樣,誰若違犯,嚴懲不貸。”

清代也有“四菜一湯”,那是中晚清時,因世風尚奢,物價飛漲,有識之士便提出以“四菜一湯”宴客。據載,這“四菜一湯”大多是葷素參半。二葷,多為粉蒸雞或燒鯽魚,有時為炒肉片和炒雞蛋;二素多為炒豇豆和粉絲豆芽;湯多為冬瓜湯,湯內放有少量火腿或雞絲之類。這“四菜一湯”根本無法與宮內帝王一餐要吃上百樣菜相比,就是比起什么“全席”、“山八珍、海八珍”之類,當然是節約多了。

1950年由周恩來親自規定的“四菜一湯”。主要是家常便飯,葷菜1-2樣。周恩來與會者吃同樣的飯菜,氣氛融洽。現在的“四菜一湯”就是沿襲50年代這種就餐方式。

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區