-

沒有記錄!

舞陽農民畫創作者靠賣畫發家 產業化發展初露端倪

2013/12/19 17:20:16 點擊數: 【字體:大 中 小】

近年來,一些受過藝術高等教育的青年也加入舞陽農民畫的創作隊伍中,使得質樸的農民畫中又融入了現代的繪畫元素和技巧,他們也創作了一大批反映時代變遷、社會發展的生活場景。

獨樹一幟的舞陽農民畫以其最民間、最質樸的構圖和顏色,被喻為“最中國”的語言。許多專家學者在評價舞陽農民畫時都稱這些畫作中處處透著泥土味。對此,一位舞陽農民畫家說,他們都是種地的農民,“這粗紋的手,拿起了先生用的筆、孩子的顏色盒,把心里喜歡的畫在紙上和墻上,這才覺得舒坦些。”

明快強烈的色彩,夸張變形的構圖,描繪的是美滿生活,承載的是美好期望……舞陽農民畫家用充滿鄉土氣息的農民畫,描繪出普通老百姓心中的“中國夢”。

上世紀50年代已全省聞名

舞陽農民畫,確切地說叫“現代民間繪畫”,產生于上世紀50年代。1958年,全國上下興起壁畫熱潮,人人做詩人,個個當畫家,舞陽縣是當時全省聞名的“壁畫縣”。那時,舞陽縣農民一手拿鋤頭,一手執畫筆,“許多人都是忙完地里的活兒,放下鋤頭,有時手上還沾著泥巴,就拿著畫筆在墻上畫起來。”今年78歲的舞陽九街鄉胡崗村村民胡振亞回憶說。

隨著時代進步,“壁畫熱”降溫,當地農民漸漸將以墻壁為載體的壁畫創作轉移到紙上,把繪畫題材由虛幻的大豐收轉向現實生活,以現實主義代替被“浮夸風”扭曲的浪漫主義,描繪修水利、摘棉花、播種、收割等生產內容。

上世紀七八十年代的時候,舞陽農民畫開始走向成熟,區域特色開始凸顯,諸如拙樸童稚的構圖形式、高亢激越的色彩效果、親切感人的生活內容等。當時便有一大批優秀舞陽農民畫作走出舞陽、走出河南,甚至走出國門,在各類比賽中頻頻得獎,受到國內外畫壇的注目。1988年2月,舞陽縣被國家文化部命名為“中國現代民間繪畫畫鄉”。

不少人看到舞陽農民畫的第一感覺就是畫面絢爛多姿,線條拙樸純真,畫面透露出一種清新淡雅、詼諧生動的感覺。也有人說,舞陽農民畫里蘊含著生活的快樂。對此,不少舞陽農民畫家表示,他們畫的其實都是自己的生活。

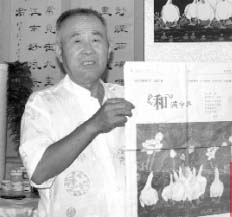

張新亮今年47歲,是舞陽農民畫畫家協會主席,他創作的《中國夢·和為貴》,入選“講文明 樹新風”公益廣告宣傳活動。“場景就取材于村前一口小池塘。”他說。農民畫家胡慶春所畫的《和滿中華》描繪的是一個孩童趕著一群鵝從荷塘回家的情景,“這些都是我記憶中的農村場景”。這些繪畫作品以明快強烈的色彩,夸張變形的構圖,表現出勤勞誠信致富、積德行善、為“中國夢”奮斗等內容,它描繪美滿生活,承載美好期望,成為普通老百姓心中“中國夢”的縮影。