-

沒有記錄!

河南漯河發現規模最大墓葬群 百余墓葬如蜂房

2013/6/21 14:28:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

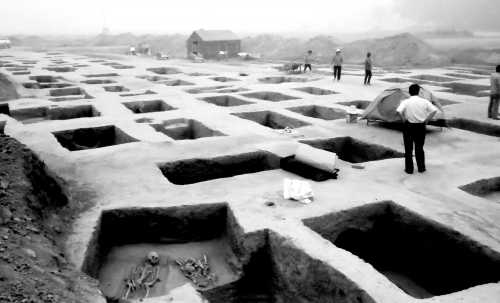

宏大的挖掘現場,只是墓葬群的冰山一角。

漯河發現迄今為止規模最大、保存最完整墓葬群,119座墓葬排列如“蜂房”,僅是冰山一角

□首席記者劉廣超通訊員王輝文圖

本報漯河訊“今年4月9日開始發掘,用了65個工日,共開挖119個,發掘面積1350平方米,前幾天才完工。”昨日上午,墓群發掘負責人劉晨告訴大河報記者,在千余平方米的范圍內,竟密集深埋著這么多座墓葬,著實令考古人員驚喜不已。

“這是漯河市迄今為止發現的規模最大、保存最完整的墓葬群,此次發掘對研究城潁邑和臨潁縣城的歷史,以及漯河古代歷史具有重要考古價值。”漯河市文物局考古所所長張柯說。

百余墓葬如蜂房只是冰山一角

近日,記者隨漯河市文物考古研究所工作人員,來到位于臨潁縣固廂鄉的墓葬群發掘現場(如圖)。

“雖然現場墓葬分布密集,但整體布局有序,排列規整,顯然是有意規劃。”張柯告訴記者,“現場沒有發現一座被盜的墓葬,所有墓葬均保存完整,顯然經過事先規劃,為今后的研究提供了豐富而翔實的信息。”

“這只是冰山一角。”有關考古人員告訴記者,緊挨著已發掘的墓葬旁,至少還密布著千余座墓葬。

“經初步統計,共出土陶、銅、鐵、骨、貝、瑪瑙等不同質料的文物412件。”從事考古20多年的劉晨告訴記者,其中陶器264件。

“墓葬群中出土的文物,為研究戰國至西漢時期墓葬習俗以及城野布局、人口分布、社會生活等提供了珍貴實物資料。”劉晨說。

“黃泉見母”地城潁邑何日掀蓋頭

據考古專家介紹,墓群向西約1.5公里是臨潁縣固廂鄉城頂村,該村是西漢初年(公元前201年)至隋大業四年(公元608年)的臨潁縣城所在地。“后來由于發大水,臨潁縣城才搬遷至新址,這個墓葬群究竟和臨潁老縣城有什么關系,還需進一步研究。”墓葬群的發掘工作對研究城潁邑(西漢初年始于城潁邑置縣,因臨潁水故名臨潁縣,屬豫州部)和臨潁縣城的發展變遷歷史,以及漯河一帶古代歷史均具重要考古價值。

城潁邑是著名典故“掘地見母”或“黃泉見母”的事發地。

目前,經過專家多方論證,墓葬按年代可分為戰國至西漢時期,以戰國時代墓葬為主,其次是漢代墓葬,只有兩座為元代墓。“下一步將通過勘探,進一步弄清墓群分布范圍。”張柯說。(原標題:河南漯河發現規模最大墓葬群 百余墓葬如蜂房)