-

沒有記錄!

關于中原文化的“歸中”問題

2014/6/20 11:31:28 點擊數: 【字體:大 中 小】

目前,河南正在做兩件大事:一件是打造中原華夏歷史文明傳承創新區;一件是大力推進鄭汴一體化進程。兩件大事對河南的發展都非常重要,正在越來越引起引起社會各界的關注。

但是,做好這兩件事,一方面需要解決中原華夏歷史文明的發源地問題,只有如此才能使河南傳承華夏歷史文明具有地域、資源、規劃建設方面的基本依托和應有資格;另一方面需要解決鄭汴一體化后的文化認同和定位問題,為河南作為中國歷史文化核心地提供歷史根據。

說白了,兩件事的關鍵在于中原華夏歷史文明和鄭汴一體化的文化核心內容是什么?在哪里打造中原華夏歷史文明傳承創新區和鄭汴一體化的城市文化中心?

毋容置疑,河南華夏歷史文明發源地和鄭汴一體化文化定位的研究明顯地處于落后狀態,從而導致打造中原華夏歷史文明傳承創新區和鄭汴一體化文化建設缺少可靠的華夏歷史文化資源支撐,更不用說形成華夏文化的共識和認同了。從這個意義上來說,探索、發掘華夏歷史文明發源和傳承的核心文化,比打造中原華夏歷史文明傳承創新區和鄭汴一體化本身更顯得迫切和重要。因為如果沒有正確的華夏歷史文明傳承觀和核心文化作依托,即使打造一個中原華夏歷史文明傳承創新區和鄭汴一體化的核心城市,也很可能會因為具有主觀盲目性、不符合客觀歷史而造成重大歷史失誤,最終被華夏子孫所不齒。

中國的華夏歷史文明發源于中原,中原的華夏歷史文明發源于“中國”。這個“中國”的核心文化內涵,便是太極“中土”文化,是“天地之中”文化,也是三皇五帝共同創造的“中央之國”,簡稱“中國”文化。

為此,本人將本文的題目確定為華夏歷史文明傳承創新區和鄭汴一體化建設的“歸中”問題。

一、 何為中原的“中”文化。

如果用一句話來概括中原“中”文化的本質內涵,那就是:居住在中原地區的華夏原始先民運用樸素唯物觀,創造的關于“天地人合一”、“天地人之中”等太極文化學說,它既是中國華夏歷史文化的基石,也是華夏先民和三皇五帝“中央之國”的最早發源地。

“天地人合一”的“一”,是對太極產生原始狀態的一種理數表述形式;“天地人之中”的“中”,是對太極文化核心內涵的一種方位表述形式。“一”、“中”在太極本義上,有著本質相同的文化特征。

1、華夏歷史文明始于“一”。太極文化認為,“一”是指太極處于陰陽未分時期的混沌狀態,是陰陽、三才、四象、五行、六合、八卦等學說孕育的過程,是用太極學說來解釋天、地、人共同發源的一種觀念。

從廣義上說,“天地人合一”是對古人眼中整個“世界”的宏觀概括。所謂“天”,就是人依據客觀自然現象形成的可望不可及的主觀認定形式,也可稱天帝神界;所謂“地”,則是人依據客觀自然現象形成的可望而可及的主觀認定形式;人則為用主客觀方式接連天、地的中介。“天、地、人”是構成客觀世界的三個層面,這三個層面互相滲透的同一性就是“天地人合一”。如果以天為陽,以地為陰,人便是貫通陰陽兩種力量于一身的宇宙生命體。

從狹義上說,“天地人合一”是對原始“中國”范圍內部分“世界”的宏觀概括。由于“天、地、人”,是原始“中國”范圍內的“天、地、人”,因此,它是太極客觀世界的一個組成部分,也是各自獨立太極的不同形態。它分別包括著“天、地、人”各自不同的客觀世界,又合一于太極基本原理之中,這是解釋客觀世界與主觀世界的哲學基礎,也是研究古代世界與現代世界的人文依據。

“天地人合一”觀念告訴我們,太極文化是華夏先民原始文化的支柱,是解釋中國一切文化淵源的根本宗旨。

中原歷史文化始于“中”。“天地人合一”觀和“天地人之中”觀都是“太極”文化的本質反映,一個重在揭示太極所構成的客觀世界范圍;一個重在揭示太極核心所在客觀世界的方位。

中原之“中”始于太極文化的“中”,中原之“原”始于太極昆侖山原(夗)圃的“原”。這既是一個華夏文化起源問題,也是天地中央所處方位問題。因此,認識“天地人之中”,在于幫助我們解開太極核心、陰陽交匯點、五行“中土黃”、九宮“中宮”等與天地人之“中”文化、三皇五帝“中央之國”地理的對應問題。

“一”、“中”的華夏人文內涵。“一”是天地開始,是一年、一月、一日的開始,是陰陽轉換的開元,是四象的太陰、少陽交換之時,是八卦、十二地支的“乾”、“子”之位。“中”則是天地、昆侖的核心,是五行、九宮的中央,是三皇五帝居住的“中央之國”。

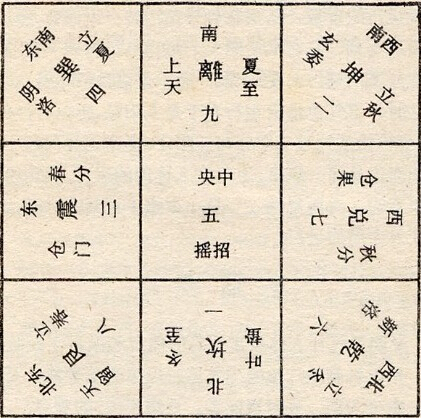

八卦、十二地支“坎”、“子”之位圖

無論怎么描述,他們在文化內涵、天地所在方位、三皇五帝建都方面都有密切的內在關聯性,甚至具有多名同義性。比如,只要說到昆侖山,就意味著這里是太極的核心發源地,是黃帝帝都軒轅丘之地,是三皇五帝“中央之國”,也是“天地之中”。彼此具有不可分割性。只是由于華夏歷史文化的不斷傳承,才造成了它們之間的分離或隔斷,形成無數個單一、散亂、不系統地“昆侖”、“太極”、“軒轅丘”、“中央之國”、“天地之中”地名。事實上,正是在這種傳承中的不斷分化和繁衍,小“中國”才發展成為了大中原和大中國。

但是,只有“中原”、小“中國”的“中”,才是“昆侖”、“太極”、“軒轅丘”、“中央之國”、“天地之中”之“中”。這就是“中原”之“中”的主要含義。

二、西周王朝何以要“歸中”河南。

“歸中”的本義,就是回歸上古時期的“中國”。因為上古時期周人本來居住在“中國”,后來不再“中國”居住了,故而才有“歸中”之說。

“中”,是中原人自上古時期以來口中傳承的太極文化,是對自己先祖三皇五帝居住建都“中央之國”,即“中國”的世代認可。“中國”之“中”字,既是中原華夏“太極”、“五行”等樸素唯物主義理論組成的核心內容,也是對中原華夏文化發源的最高和集中表述,更是對后來“中原”、“中華”最早產生地的方位坐標和歷史文化定位。

上古時期的三皇五帝等華夏先祖,把最早共同居住的“中國”傳承給了“中原”河南,“中原”河南又將其傳承給了周、秦、漢、唐、宋、元、明、清和現在的大“中國”。因此,“中原”代表的是上古“中國”人文歷史傳承地,也是現代中國人文歷史的核心地區和發源地。

中原人把“中”視作華夏文化的根,民族的宗,自己祖宗居住的地方,視作彼此口頭相約的定語,世世代代咬定“中”字的人文歷史和樸素唯物觀不放,在思想和語言上深深打上了“中”文化的烙印,成了印證自己為中原人的一張歷史和文化名牌。

“中”文化觀念也影響整個中華民族,包括海內外的炎黃子孫,都在苦苦尋覓自己“中”文化的根,因為這里是他們先祖的故土,也是他們世代皈依的精神家園。

然而,到了商末時期這個“根”被遺失了,讓當時追求華夏文化本源、先祖居住之地的炎黃子孫感到惶恐不安。商代末期的西伯侯姬昌、即周文王,就是其中的一個典型代表。

周文王的先祖為黃帝姬姓后裔、高莘氏帝嚳的兒子后稷。后稷的子孫不窋自夏代末期被迫離開中原地區,歷經公劉、亶父多代千辛萬苦,把自己的后裔帶領到甘肅慶陽和陜西邠縣、岐山地區繁衍生存。直到商代末期,周文王已發展成為實力強大的三公之一西伯侯。他雖居住在中原西部的陜西岐山“少陰”兇地,卻時刻盼望著回歸先祖的“中國”,臨死之前還為兒子周武王姬發留下遺言:一定要“求中”、“得中”、“歸中”、“執中”,回到黃帝、帝嚳和夏代先祖后稷的故鄉“中國”。

這一遺言,記載在清華大學近年組織破譯的《清華簡·保訓》之中。而“求中”、“得中”、“歸中”、“執中”包含著四個彼此關聯的方面:“求中”是尋找“中國”之地,“得中”是奪取“中國”之地,“歸中”是遷回“中國”之地,“執中”是統治“中國”之地。這是周文王希望兒子周武王努力實現的最大政治遺囑。

“中國”之“中”,作為“太極”、“昆侖山”、“五行”的“中央”方位名稱,代表著“東西南北中”的“中”,“金木水火土”的“土”,“青赤白黑黃”的“黃”,也是天象紫薇垣、地形昆侖山和中央黃帝“天地人合一”處。

五行五色五方圖

周文王之所以一定要周武王“歸中”,源于周文王在中原湯陰羑里城被商紂王囚禁期間,通過觀天象、察地形、演周易,認識到只有中原地區才是太極陰陽合、四時交、風雨會,萬物繁生,帝王建都之地,也才是先祖居住之地。對此,周文王第四子周公旦在《周禮·大司徒》中傳承說:“地中(也指中國),天地之所合也,四時之所交也,風雨之所會也,陰陽之所和也。然則百物阜安,乃建王國焉”。其中“天地之所合”、“陰陽之所和”之地,便是“太極”發源的昆侖山“地中”、即“中國”。

于是,周武王消滅商紂王,為實現“求中”、“得中”、“歸中”、“執中”創造了條件。之后,周公旦開始在中原之地“求中”,并通過“尺有五寸”的土圭測量法占卜“得中”于登封陽城,隨后建東都“歸中”于洛邑,最后把象征王者權力的夏朝“九鼎”遷到成周王城,祭告周文王在天之靈,圓滿實現了他“執中”的遺愿。

周公旦按照土圭測量法,所取“尺有五寸”的“地之中”,又稱“天地之中”,也就是三皇五帝時期的“中國”。

僧一行郵票

但是,由于當時的科學技術水平不高,測量數據誤差很大,導致“天地之中”、“中國”測量出現失誤,給華夏歷史文化研究和認定帶來了一系列問題,自然也受到不少歷史學家的質疑。公元724年,唐代組織當時最優秀的天文學家僧一行重新進行測量,得出了開封古浚儀岳臺“尺有五寸微強”,為“天地之中”的歷史新結論。之后,后周、宋、元朝均進行測量,只有古浚儀岳臺更接近“地之中”“尺有五寸”的數據要求,再沒有新的“天地之中”出現。

按照太極理論,“中國”在太極五行的“中、土、黃”之位。在“中、土、黃”稱帝的氏族領袖被稱作“中央帝”、“黃帝”;流經“中國”的水稱作“鴻水”、“黃河”;地處“中國”的山稱作“昆侖山”、“黃臺”。“黃帝”、“黃河”、“黃臺(丘)”之“黃”字由此而來。“中國”在夏代之前被劃分為小“九州”,是三皇五帝和夏諸王居住和升仙成為神仙之地,故又稱“神州”。神州的南方為太極五行的“南、火、赤”之位,故也稱“赤縣”,是炎帝的建都之地。

“中國”,是三皇五帝的“中央之國”。“中央之國”的“中央”,是指天、地的中央,也指天帝、神仙居住的地方。戰國時期秦國宰相呂不韋在《呂氏春秋·有始》中認為:“中央曰鈞天。” 東漢學者高誘解釋說:“鈞,平也。為四方主,故曰鈞天”。

中央和鈞天在那里?西漢淮南王劉安在《淮南子·天文訓》中做出了解答,說;“中央曰鈞天,其星角、亢、氐”。大意是說,天的“中央”區域叫“鈞天”,是“四象”中角宿、亢宿和氐宿所在的方位。

對于這一方位,西漢史學家司馬遷在《史記·天官書》中認為:“角、亢、氐,兗州。”開封古陳留郡曾歸屬兗州。公元前122年,漢武帝元狩元年置陳留郡,歸屬兗州。兗州陳留郡當時管轄陳留(治所,今開封東南陳留)、小黃、成安、寧陵、雍丘、酸棗、東昏、襄邑、外黃、封丘、長羅、尉氏、傿(今許昌鄢陵)、長垣、平丘、濟陽、浚儀(故大梁,魏惠王自安邑徙此)等17縣。公元416年,東晉義熙十二年置陳留為南兗州。

青龍象角、亢、氐位置圖

但是,東漢歷史學家班固在《漢書·地理志》卻認為:“韓地,角、亢、氐之分野也”。“韓”,指戰國時期的韓國。公元前375年(周烈王元年,韓哀侯二年),韓國滅掉鄭國,遷都于新鄭(今河南新鄭)。漢代陳留郡的尉氏、鄢陵及滎陽郡的啟封(今開封朱仙鎮古城)均屬于戰國時期的韓國。

這說明,古“兗州”和“韓國”都是“中央”、“鈞天”、角亢氐宿星所對應的地理位置。開封地處“兗州”和“韓國”之間,自然應該是“中央”、“鈞天”、角亢氐宿星對應的核心之地。

早在戰國時期,魏國人、著名政治家、秦國宰相范睢也持有這種觀點。據西漢劉向編撰在《戰國策·卷五·秦三》中記載:范睢對秦王說:“今韓、魏中國之處,而天下之樞也。王若欲霸,必親中國而以為天下樞,以威楚、趙。”可見,楚、趙等地不是“中國”。戰國時期的“中國”、“天下之樞”在韓國和魏國之地,與“中央”、“鈞天”、角亢氐宿星核心地也是對應的。

對此,開封地方史志也有類似觀點。清代《陳留縣志·星考》記載:“分陳留、豫州域,土孕角亢無疑。”清代《開封府志·卷三星野》也記載:開封“大梁在兗豫之區,其分野,則角亢氐房心五者皆東方宿也。而已土中當之”。多種史料證明,“中國”、“天下之樞”、“中央”、“鈞天”、角亢氐宿星核心地在開封之地。

星野角亢氐與兗州、韓國對應圖

讓人更為欣慰地是,開封北部的黃帝帝都軒轅樓,正處在唐代“天地之中”、“中央”、“鈞天”、角亢氐宿星對應的核心之地。根據唐代王瓘的《軒轅本紀》中記載:黃“帝娶西陵氏于大梁,曰嫘祖,為元妃。生二子玄囂、昌意”。而戰國時期的大梁城,正是唐代時期的開封浚儀“天地之中”之地,也是戰國時期的韓魏之地的“中國”、“天下之樞”。

雖然,周文王的后裔們沒有回到自己先祖真正的“中國”之地,卻回到了春秋戰國時期的“中原”西部地區的河南洛邑。一向精通太極周易文化的周文王,居然沒有占卜到如此結果,不知其在天之靈會做何感想。

三、 為何炎黃子孫要尋根“歸中”?

“參天之木,必有其根,環山之水,必有其源”。

追本溯源、尋根問祖是中華民族的傳統美德。世界各地的穆斯林教徒都要到麥加朝圣,也算是拜祖罷。中國人常說“不能數典忘祖”。那么,炎黃子孫的祖宗的根在那里哪?不知道祖宗的根在那里,又何談祭祖敬祖呢?

有人說,我們祖宗的根在河洛之間。其實,河洛之間就是上古時期的“中國”。遺憾地是,河洛不是西周之后黃河中游末端的“河洛”,而是夏商時期鴻水泛濫“中國”的“河洛”,它在孟津、滎陽之東、黃河下游的首端開封。

關于“中國”,史典中往往將其與鴻水、堯帝、大禹、黃帝軒轅丘聯系在一起,并作為一地看待。戰國時期思想家孟軻在《孟子·滕文公下》中記載說:“當堯之時,水逆行,泛濫于中國。”又說:“當堯之時,鴻水橫流,泛濫于天下”。可見,堯帝帝都所在的“中國”,又稱“天下”,是“鴻水”泛濫之地。

漢代淮南王劉安在《淮南子》中也記載說:“禹治鴻水,通軒轅山,化為熊”。堯、舜二帝臣子大禹治理的鴻水,也稱“浪蕩渠”,又稱“鴻溝”、“汴河”。“鴻溝”自鄭州滎陽流到地質下陷的開封時,海拔高度落差很大,故“鴻溝”也稱“落(洛、落架)水”,并且與黃河形成了東北、東南分道揚鑣之勢。“鴻溝”流經“中國”開封黃帝帝都軒轅山(丘),即軒轅樓的南部,又向東南經陳留、杞縣等地,分流到山東曹縣稱獲水、商丘稱睢水、淮陽稱淮水。

這與河洛文化“九宮圖”中的西北新洛出水、環繞中央(中國)、東南陰洛入水的方位相吻合。而不是像豫西的洛水那樣,自西南玄委出水、逆流中央、東北天留入水,背離了中國地理學北水南流、西水東流的自然規律。

“九宮圖”圖

可見,“中國”之地在開封,也就是黃帝帝都軒轅丘(樓)、“天地之中”。

開封北部的軒轅樓和杞縣葛崗的空桑村,是炎黃二帝的血脈、文脈傳承之地,至今炎帝后裔婁氏、伊氏,黃帝后裔軒轅氏仍然居住在當地,五千年來住不改地,坐不改姓。正是華夏民族尋根問祖的地方,更是朝拜瞻仰華夏祖宗的圣地。

關于華夏民族“歸中”的原因,西漢學者戴圣在《禮記·中庸》中作了回答:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。”大意是說,“中”是客觀世界發源的根本之地,是把握客觀世界自然規律的中和之地,是三皇五帝諧調萬物興旺發達的中央之國,是天地上下貫通天人合一的中心之位。

周公旦在《周禮·地官司徒》中也認為,自己尋找的“天地之中”,就是太極陰陽、四時和諧之地,也是萬物繁茂的帝王建都之地。他指出:“日至之景尺五寸,謂之地中,天地之所合也,四時之所交也,風雨之所會也,陰陽之所合也。然則百物阜安,乃建王國焉。”這就是說,“地中”是太極陰陽大和諧之地,是王者統治國家的重要象征。這里不僅風調雨順,四季分明,自然環境優越,更重要的是王者如果在“地中”建都,就可以像黃帝一樣接受天地時運的安排,獲得統治天下的正統合法地位,確保國泰民安。

中原人尤其要學習和研究太極“中”文化,并將其運用于打造中原華夏歷史文明傳承創新區和鄭汴一體化的文化建設中去,不能像河南鄭州黃河岸邊塑造炎黃二帝巨像那樣,一沒建造在炎黃二帝居住建都,或炎黃兩大氏族會盟之地;二不符合太極文化“山南水北”、“負陰抱陽”、“御臨天下”的起碼原則。難怪被有知識的華夏子孫不屑一顧,因為那里缺少太極“中”文化的基本內涵,實在讓華夏子孫無法接受。

有人甚至說,拿老祖宗文化資源來造假,是天下最不能容忍的造假行為。但我們認為,宣傳炎黃文化精神,傳承華夏歷史文明,與文化造假還是有區別的,不能簡單地將其混為一談。只是這種將真正炎黃文化資源棄之不顧,卻要重新建設一個炎黃文化人造區的做法,也未必可取,至少會造成華夏文化資源的浪費,并且很容易造成華夏歷史文化發源地的誤導。

由此可見,當前文化建設項目中的商品化、功利化問題,文化歷史傳承中的客觀性、可信度問題,確實值得社會各界進行深刻反思。

總而言之,“中”是古人選擇建立都城最為理想的地點,是中國樸素唯物觀太極理論的產生地,是炎黃子孫認祖歸宗的地方,也是中華民族根本哲學和世界觀的發源地。

華夏歷史文明傳承創新區和鄭汴一體化城市核心的規劃布局,必須一并研究和建設。因為打造中原華夏歷史文明傳承創新區,需要以華夏歷史文明發源地“中國”作為地理方位依據,需要以三皇五帝和夏商諸王人文歷史作為文化資源支撐,更需要以太極陰陽和諧的“天地之中”作為中原鄭汴一體化城市文化核心的最佳選擇地。

一句話,打造鄭汴一體化的中原核心城市,必須要以華夏歷史文明最核心的太極“中”文化作資源支撐,具有華夏民族的太極“中”文化特色和“天下之中”的地理方位優勢。

只有如此,打造的中原華夏歷史文明傳承創新區,才符合國家關于繼承和弘揚華夏歷史文明的客觀要求;也只有如此,中原鄭汴一體化所打造的核心文化城市,才能真正成為炎黃子孫認祖歸宗的祭拜圣地和精神皈依的故土家園。開封市文廣新局調研員 韓鵬