-

沒有記錄!

南水北調河南考古發現之:沁河兩岸之邦國舊夢

2014/11/7 9:06:52 點擊數: 【字體:大 中 小】

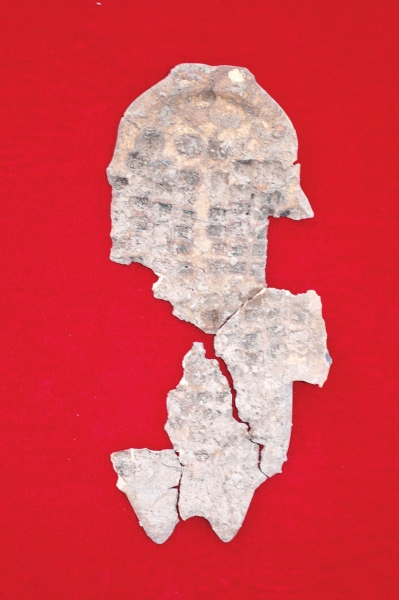

徐堡古城址出土的卜骨

策劃文體新聞中心執行首席記者 姚偉 陳京 文 記者 閆化莊 首席記者 陳曉東 圖 學術顧問 張志清 研究員

丹江水穿越黃河,旋即進入溫縣陳家溝。前幾年的考古發掘表明,太極拳圣地歷史悠久,出土的上千件文物,分別來自4000多年前的龍山文化,西周、東周,漢代、宋代等,像挖了條時光隧道,讓人可以遙望這個村莊的千年過往。

陳家溝最有趣的一段往事,應該發生在春秋晚期。在該村春秋晚期的地層上,考古隊發現了一個石圭廢料坑,里面有大量石圭邊角料和殘次品,應該是專業制造石圭的地方。那時候石圭很特別,專門寫盟書用。陳家溝北邊十公里溫縣武德鎮西張計村,曾出土大量石圭,多用毛筆黑墨書寫文字,內容大多是“忠心事主”、絕不“與賊為徒”,否則將氏族夷滅,斷子絕孫。這就是著名的“溫縣盟書”。春秋時期,禮崩樂壞,缺乏誠信,掌權的大官們,用這樣的誓言維系部下忠誠,穩固自己的實力。或許陳家溝當年與西張計村一樣,是盟誓之地,經常跪一地人宣誓效忠。

陳家溝南水北調渠旁,村民老張騎坐在摩托車上,跟我們聊幾年前的考古發掘。他說話很快,對于我來說,溫縣話跟外語差不多,幾乎一句也聽不懂。幸虧攝影老哥們閆化莊“翻譯”,我才能明白個大概。

陳家溝與滎陽薛村隔黃河相望,竟然與鄭州口音差別如此之大,可見黃河的阻隔作用多大。因黃河的存在,古代溫縣乃至沁河流域戰略位置重要,成為豫北與豫西的過渡帶,兩大文明中心對峙或交流的前沿。

南水北調考古發掘工作,在沁河流域收獲頗豐,沁河南北各發現一座龍山古城址,引起考古界廣泛關注。

古城半入沁河中

沁河水流平緩,流量很小,大部分河床如干瘦肋骨般裸露著,提醒人們這條河曾經“闊”過。

溫縣武德鎮徐堡村位于沁河南岸,北距黃河15公里。2006年7月,為配合南水北調進行的文物勘探中,偶然發現了該村東部有文物埋藏,經進一步勘察,初步確定為龍山文化遺址。

一個月后,正式考古發掘啟動,考古隊驚奇地發現,沁河邊不是一般的古遺址,竟然有座龍山時期的古城!

龍山文化是新石器晚期文化,距今約4600—4000年。此時處于夏王朝建立的前夜,是中原地區社會劇烈轉變的時期,城址批量出現就是顯著標志。

這個時期黃河中下游農業、畜牧業較快發展,快輪制陶技術普遍推廣,銅器也開始使用,社會積累了大量的財富。然而隨著財富的增加,出現嚴重的分配不均,由此形成嚴重的對立,社會變得動蕩不安。考古發掘表明,這個時期人殉增加,人骨架有的呈掙扎狀,有的身首分離,表明社會矛盾劇烈,甚或是戰爭頻繁。

在這樣的背景中,許多地區形成小型政權,中國由普通聚落時代發展到邦國時代,即所謂“萬邦林立”。為了應對戰爭威脅,一些較先進的邦國花費大量人力夯筑城址。

徐堡龍山古城址是豫西北、晉東南地區發現的第一個龍山文化城址,表明徐堡村在4500年前經濟文化較為發達。研究者認為,該城址的發掘,對研究我國筑城技術、城市發展史、國家起源提供了重要的實物資料,也對研究南北文化交流有重大價值。

徐堡明顯受到來自豫西和豫北的雙重影響。他們有的陶器與輝縣孟莊、安陽后崗相似,但有的卻和洛陽王灣相似,總體上說,受豫北文化影響更大。從空間距離上說,徐堡離洛陽更近,可能因黃河的阻隔,徐堡人更多地接受了來自豫北的影響。

豫西、豫北文化在徐堡交匯,很可能不是以和平的方式進行,而是伴隨著劇烈的沖突。地處兩大文化區域之中,徐堡人面臨巨大的戰爭威脅,這應該是他們建造城堡的動力。

考古發掘顯示,徐堡古城始建年代不晚于龍山文化中期,廢棄于龍山晚期。城址呈圓角長方形,南城墻完好,長約500米,東西城墻的北段均被沁河沖毀,北城墻更是被壓于河床之下。

西城墻中部發現有一缺口,長20米,呈現南北高、中間低的弧形,最低處比城墻頂面低近2米左右,且有水沖的痕跡和淤沙。這些跡象表明,這個缺口是洪水沖刷造成。考古隊因此認為,這座城的廢棄不是因敵國攻擊,而是被沁河毀滅。

在隨后的發掘中,考古隊發現西周時曾再度修整、使用了這座城址,而后沁河多次發洪水,在西周晚期徹底摧毀了這座古城。