精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

凡有學校處皆立圣作碑

2012/9/6 14:41:35 點擊數: 【字體:大 中 小】

八月中旬,到新鄉給同學過生日。宴會上,在當地某高校任教的一位同學推薦說:我們新鄉歷史悠久,文物底子很深厚,文廟里的大觀圣作碑,你可以寫寫,既和我們教育行業有關,也和你們厚重河南的題材掛鉤。

第二天,我決意去拜訪大觀圣作碑。

新鄉市區不大,我所住的賓館在紅旗區內,算是老城區了。我撐著借來的雨傘,踩著泥濘,來到了西大街新生巷。小巷不算寬,路也不是很好走,但就在這不起眼的小巷子里,坐落著當地現存最為古老的廟宇——新鄉文廟。

在講求“廟學合一”的古代,文廟是個神圣的地方,既為了尊崇先師孔圣人,也可以傳道授業,教育后人,新鄉文廟就是如此。

宋代之前,各地文廟的基本功能是舉行釋奠禮(古代學校的祭祀典禮的一種),其規制在唐玄宗時基本定型。據《大唐開元禮》記載:中央政府舉行的釋奠禮為中祀,地方政府舉行的釋奠禮則為小祀,且程序嚴格。到了宋代,書院興起,文廟與書院的結合進一步加強了廟學一體的教育體制,使得釋奠禮愈加普及,也進一步凸顯了儒家的教育理念。

新鄉文廟的具體修建時間,已不可考,但據文廟保存的石碑記載,是“北宋熙寧六年廟,元祐四年修”。北宋末年,文廟毀于戰火。明洪武三年(公元1370年),文廟得以重新修復。文廟原有欞星門、乾門、大成殿、東西廊廡、明倫堂、尊經閣、泮池等建筑,目前僅存大成殿、明倫堂等。

大成殿是新鄉文廟的主體建筑,上部為青色琉璃瓦,下面是朱紅色的檐柱和山墻,殿上吻獸和脊獸曾遭到破壞,雖然少了這兩個點綴,但整個殿堂依然美麗壯觀。殿頂曲面而下,造型優美。殿堂三面環墻,檐墻用大磚壘砌,墻磚上印有“正德拾年武陟縣造”、“正德拾年修武縣造”、“懷慶府修武縣造”等銘記。

大成殿主要是為了祭祀孔圣人,體現其“廟”的功能,而明倫堂則體現了其“學”的本色。現存的新鄉文廟明倫堂修建于明代,清代和近代重修。

明倫堂四周筑有月臺,卷棚硬山結構,灰色筒板瓦覆頂,檐下施斗拱,正面出檐,設有廊柱6根。

在明倫堂內的東西山墻嵌有明代成化十二年立的《新鄉進士題名記》、《貢生題名碑記》、清代嘉慶十二年立的《外翰題名碑記》、《歲貢題名碑記》、《恩拔歲貢題名碑》、《流芳碑》及《鄉會題名碑》等7通石碑,上面分別記述了從明成化到清嘉慶時期文廟培養的進士、貢生的籍貫、職務、簡歷等。這有點類似于今天很多學校的名人堂,里面有從學校走出的各類人才,可謂榮譽和成績的總結,既可以標榜于時代,又可以激勵于后人。

圣作碑均立于大觀年間

新鄉文廟為新鄉市文物保護單位,廟內有一處“省保”,就是蜚聲中外的大觀圣作碑。

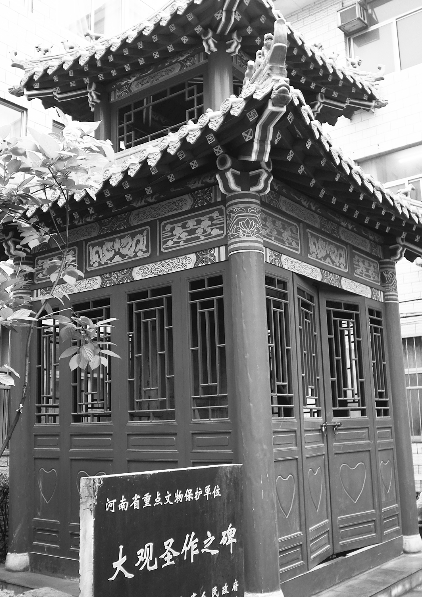

由于新鄉文廟現處于新鄉市紅旗區政府院內,我去的時候正在整修,很多地方都蓋上了塑料布,難得目睹其真容。我穿過文廟,來到后面的大院內,果然見有一通石碑。趕忙湊上去查看,只見碑額上幾個大字“重修文廟碑記”,立碑時間是清康熙二十七年——敢情這不是大觀圣作碑。碑的旁邊,有一座五米多高的亭子,黃檐紅柱,鐵鎖封門,我扒著窗格往里看,雖然陰雨天光線不足,但碑額上“大觀圣作之碑”六個字格外醒目,著實是名家手筆。

我很想一睹大觀圣作碑的真容,就到紅旗區政府說明采訪意圖,但區政府的工作人員幫忙許久,最后沒有找到拿鑰匙的人。我只好趴在窗格子上,變換著角度觀察大觀圣作碑的容貌。

據當地提供的資料顯示:大觀圣作碑,高4.47米、寬1.24米、厚0.42米,為龜趺座,碑額半圓形,上刻二龍戲珠和纏草圖案,中刻“大觀圣作之碑”雙列六字。

碑文四周淺刻著卷龍纏枝牡丹花邊,下刻云氣紋飾,碑體豐偉,刻工精細。碑文共27行,滿行71字,共1200多字,由宋徽宗趙佶撰文并書,由書學博士李時雍摹寫上石,蔡京題額。這三位都是當時頂尖的書法名家,因此可稱得上是“三絕碑”了。

大觀圣作碑,也稱“御制學校八行八刑之碑”,因立碑時間在北宋大觀年間,也稱大觀圣作之碑。

新鄉的這通大觀圣作碑究竟立于哪一年呢?新鄉市博物館信息中心姚香勤主任說,從碑文上看,是大觀二年(即公元1108年)八月二十九奉詔將御筆“八行”摹刻于石,但具體立于何年何月,碑文則沒有說明。根據史料推算:宣和三年(公元1121年),宋徽宗曾下詔:“罷天下州縣學三舍法,唯太學用之課試。”大觀圣作碑的內容涉及“八行”和“三舍法”,因此立碑時間應該就在公元1108年至公元1121年之間,但立碑是奉詔行事,對于皇帝的命令,各地官府一般都是雷厲風行,不敢拖延的,因此新鄉這通大觀圣作碑立碑時間應該是在大觀二年或者之后一兩年的時間內。

宋代大觀圣作碑國內林立

關于大觀圣作碑,除了河南新鄉的這一通外,河北省趙縣和平鄉縣曾出土兩通大觀圣作碑,一通現保存于趙縣縣城,另一通則珍藏于河北省文物館;陜西也曾出土過一通大觀圣作碑,現藏于陜西西安的碑林博物館;山東泰山也有一塊大觀圣作碑……

雖然沒有很完整的統計,但像新鄉大觀圣作碑這樣保存完好的已經寥寥無幾,或碑體斷裂,或文字缺損,漫漶不清。

現如今這些大觀圣作碑已經成了極其珍貴的文物,以其極高的歷史價值和書法價值讓后人贊嘆。但在北宋大觀年間,大觀圣作碑則是遍地開花。當時根據宋徽宗的詔書,大宋國境之內,凡是學校門口,都應該立一塊大觀圣作碑,可謂凡有學校處,皆立圣作碑——既然是圣上的作品,就得普及天下。

據清代《金石萃編》記載:“此碑(指大觀圣作碑)今存山左較多,河南次之。這里的山左、河南,分別泛指太行山左側和黃河以南,大致說來,今天的河南、河北、山東等地應該是保存大觀圣作碑的地方。

想當年,大觀圣作碑天下林立,充分說明了當時的最高統治者相當重視教育。

從“兵變陳橋驛”的宋太祖趙匡胤開始,有宋一代就確立了“崇文抑武”的基本國策,選擇和制定了一種能夠最廣泛地籠絡士大夫的政治策略,逐步實現了“君王與士大夫共天下”的局面。

士大夫需要培養和選拔,就需要政府興辦教育,廣開科舉。經過唐末五代的動蕩戰亂,宋朝建立之初就開始大規模開科取士,到宋仁宗時期初步恢復了從太學、國子監到州、縣學的官辦教育體系,到宋徽宗時期,從中央到地方,在學人數達到了二十一萬名。

宋代君主也經常身體力行,投身于火熱的教育事業中去,北宋第三代君主宋真宗就親筆寫下了一首流傳千古的《勸學詩》:“富家不用買良田,書中自有千鐘粟。安居不用架高堂,書中自有黃金屋。娶妻莫恨無良媒,書中自有顏如玉。出門莫恨無人隨,書中車馬多如簇。男兒欲遂平生志,六經勤向窗前讀。”

雖然有人批評這首詩赤裸裸地誘人以功利,但它卻明白地反映了宋代的一種觀念:即一個人的社會地位、經濟地位是可以通過讀書而獲得的。宋真宗的這首詩后來演變成了民謠:“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉。”

科舉鼓勵了讀書求學的社會風氣,讀書求學的社會需求又推動了宋代教育的發展。正是在這樣的大背景下,宋徽宗親自制作了大觀圣作碑,并立于全國,這無疑將宋代科舉教育的熱潮推到了一個巔峰。

根據宋徽宗的詔書:將御筆“八行”摹刻于石,“立之于宮學、次及太學、辟雍、天下郡邑”。

根據宋代學制,宮學應該指的是王宮學校;太學是國家的最高學府,隸屬于國子監;而辟雍為太學的外學,專門招收貴族子弟的“太學分校”;除了這些中央直屬院校,地方各個州縣及諸路軍監也有各自的學校,此外還有興起于民間的私塾、書院,等等。

宋徽宗把自己制定的教育規則親自手書并刻成石碑,立在全國各個學校門口,既說明國家最高統治者對于科舉教育的高度重視,從另一方面來說,這也是趙宋王朝把教育當做控制讀書人思想工具的一種體現。宋代學者陳亮在《直齋書錄解題》中對此直言不諱:“國家以科舉造士,束天下豪杰于規矩尺度之中,幸能把筆為文,則可屈折以求自達。”

責任編輯:M005文章來源:大河報(2012-09-06)

下一條:“非洲弟子”少林寺中苦修行 上一條:“百家講壇”王立群攜《宋太祖》與讀者見面

相關信息

精彩展示

評論區