精彩推薦

熱點關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

西沃石窟造像盡顯世俗化格調(diào) 惠生銘刻引專家關(guān)注

2012/11/29 11:32:58 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

“黃河南岸懸崖上的西沃石窟”系列4

民間造像的新成就

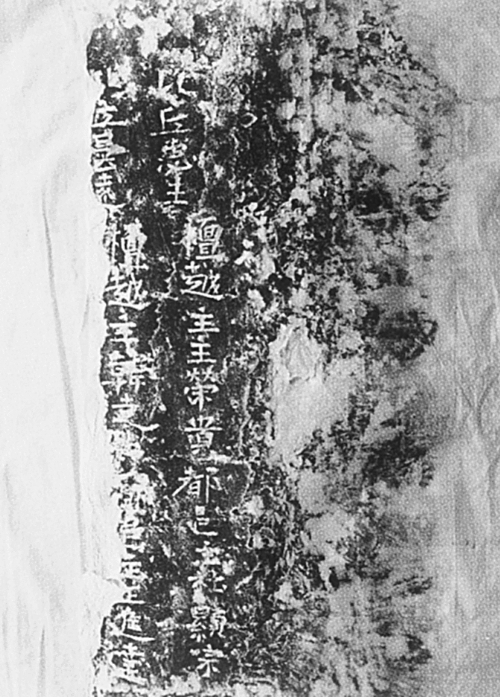

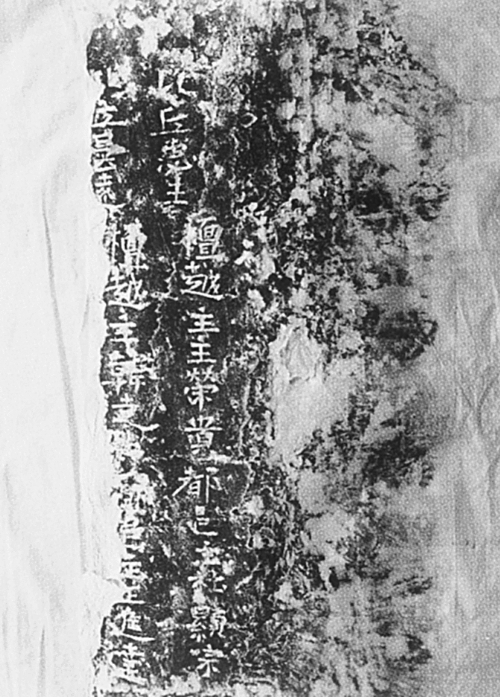

西沃石窟中的比丘惠生銘刻 資料圖片

□記者盛夏實習(xí)生李夢竹通訊員王亞飛

引子

無論是黃河邊還是千唐志齋內(nèi),西沃石窟依然有著強大感染力。

千唐志齋坐南朝北的仿古殿堂內(nèi),石窟東西向置于廳堂正中。

自東向西看,最東側(cè)是座單體摩崖大佛龕,龕內(nèi)立佛一尊,高197厘米,形體修長,目光平視,面部殘缺,僅左眼保存完好。頸細長,著褒衣博帶式袈裟,衣紋稀疏,不甚流暢。袒胸,內(nèi)著僧支(內(nèi)衣),右臂上曲,右手似施無畏印,跣足立于低圓平臺上。

大立佛整體比例協(xié)調(diào),但上部雕刻精細,下部粗糙,腳部尤其粗獷笨拙,且未留存題記,可證它的開鑿時斷時續(xù)。

立佛向西,是四座浮雕仿木結(jié)構(gòu)樓閣式方塔,自東向西,依次為一二三四號塔,四座塔不在同一水平線上,塔身隨級數(shù)高低不等,塔身寬度自下而上遞減,塔剎高聳。四座佛塔均大屋檐外伸,好像一個整體一樣。

一號塔共七級,高223厘米,底寬35厘米,每級都雕有佛龕,內(nèi)有坐佛。

一號塔東側(cè)一層檐高處,有兩層平面淺浮雕,雕著十幾個供養(yǎng)人,他們皆頭戴籠冠,褒衣博帶,穿云頭履,側(cè)身西向,雙手合十。一號塔下方有一則造像題記,題記左右兩側(cè)和下方,也都有供養(yǎng)人像,他們頭戴高冠,褒衣博帶,穿云頭履,手擎一長梗蓮花,左右相向,似緩步前進,虔誠禮佛。

二號塔共三級,高112厘米,底寬34厘米,每級均是一佛二菩薩帷幔龕。

三號塔共七級,高206厘米,每級佛龕多少不一。

四號塔三級,僅刻出輪廓。高130厘米,底寬51厘米。每級都是一坐佛二菩薩龕。

一號塔至四號塔周圍崖壁,布滿多層小千佛屋形龕、塔形龕、方形帷幔龕、尖楣圓拱龕,共計104個。一號塔與二號塔間,還有一較大屋形龕,龕內(nèi)造像為一佛二菩薩,本尊釋迦趺坐于方臺座上,著雙領(lǐng)下垂式袈裟。二立侍菩薩,披帛著裙,雙手合十。雕工精美生動。

“從立佛和石塔的雕鑿,可見西沃應(yīng)屬民間組織開鑿,起初規(guī)模較小,又不斷后續(xù)開鑿,不太有統(tǒng)一規(guī)劃,或者有統(tǒng)一設(shè)想未能完全付諸實施。如一號塔,不在浮雕摩崖面內(nèi),另行開龕,高度也超過摩崖壁面上端巖棚。四號塔僅雕出輪廓,塔下巖面卻沒題刻。摩崖浮雕西端在屋形龕中間,還留下高36厘米、寬60厘米光平巖面,顯然是欲刻題記未及。”河南省古建研究所專家李中翔撰文道。

惠生銘刻引起專家高度關(guān)注

摩崖浮雕的下方,有東西并列的兩座洞窟,編號為一號窟和二號窟,均是在山崖上先鑿出方形規(guī)整巖壁凹面,再開窟造全像。

一二號窟雕刻技藝精細嫻熟,善于利用有限空間和平面,表現(xiàn)眾多的造像內(nèi)容,深為專家稱道,尤其一號窟,最大尺度僅165厘米的狹小洞室內(nèi),雕刻了三壁三幅11尊像,另有蓮花寶頂、飛天等。

一號窟又叫三世佛窟,洞口為下凹龕形,高170厘米,寬165厘米,窟外東西兩側(cè)耳龕內(nèi),高浮雕二力士。

窟內(nèi)東南西三面環(huán)繞寶壇,造像都在寶壇上。南壁釋迦牟尼佛,殘高110厘米,頭部繞三重圓形頭光,體外還有蓮瓣式身光,著袒胸雙領(lǐng)褒衣博帶式袈裟,結(jié)跏趺坐于方臺座上,右手似施無畏印。左右迦葉、阿難兩弟子,拱手侍立,皆圓形頭光,著褒衣博帶式袈裟。再外側(cè),是文殊、普賢兩菩薩立侍,他們高64厘米,皆尖蓮瓣式頭光,披帛遮肩臂,戴項圈,著多褶長裙,跣足,立于雙層覆蓮座上。

窟的東西兩壁,分別是過去世燃燈佛和未來世彌勒佛立像,左右各二菩薩侍立,格局形象基本相同。

“一號窟造像組合與藝術(shù)表現(xiàn),與龍門賓陽中洞十分相似,堪稱賓陽中洞的縮小簡化版。”原龍門石窟研究所名譽所長、美術(shù)史論家宮大中道。

專家的這個評價是很高的。賓陽中洞是龍門石窟繼古陽洞之后開鑿的第二個大窟,作為北魏皇家石窟,它是宣武帝為孝文帝、文昭皇太后“追福”所建,雕作完整、富麗堂皇,是藝術(shù)杰作。

一號窟窟頂,為蓮花寶蓋藻井,寶蓋中心是蓮花,外繞四身飛天,皆頭戴寶冠,披帛飄揚,手捧供物,雙腿后曲,雙腳裹在衣裙內(nèi)。飛天之外,是在空中流動的鮮花與彩云,最外是蓮瓣、流蘇環(huán)繞。

一號窟還有四段數(shù)百字的題記,透露出豐富的歷史文化信息,其魏碑書體雄健峻拔,古拙質(zhì)樸。

溫玉成,佛教考古專家、原洛陽龍門石窟研究所所長。1984年,他第一次進一號窟調(diào)查時,發(fā)現(xiàn)一號窟內(nèi)有0.5米~0.9米厚的淤沙,清理淤沙時,出土了唐代“開元通寶”銅錢一枚,宋元間瓷碗瓷盤各一只。“作為一項水文資料,一號窟內(nèi)的淤沙很值得注意,它似乎表明:宋元以后,有一次黃河洪水水位高于調(diào)查時(1984年8月28日)水位約七米。淤沙中混有石塊,證明這些淤沙不完全是風(fēng)吹進來的。”溫玉成在《考察報告》中寫道。

這次進窟考察,溫玉成還發(fā)現(xiàn)一號窟內(nèi)有“比丘惠生”銘刻。他猜想,此惠生是不是西域取經(jīng)的“崇立比丘惠生”?若是同一人,這個銘刻就太重要了。

北魏洛陽佛事大盛,有佛寺500余所,派別眾多,各自解釋經(jīng)典。在這種背景下,胡太后令崇立寺和尚惠生與宗教官員宋云前去西域取經(jīng)。他們從518年至521年,歷經(jīng)磨難抵達印度,取回佛典170部,都是大乘佛教重要典籍。

此行促進了佛教昌盛,途經(jīng)多國,還宣傳了中原文化,促進了內(nèi)地與西域各少數(shù)民族友好交往,增進了中國與中亞、南亞各國的文化交流。

惠生取經(jīng),是518年~521年。一號窟開鑿,是525年~528年。惠生在西沃留有銘刻,是因為他的取經(jīng)影響了西沃石窟的開鑿?還是惠生曾踏足此處留下說法?這些,都是猜想。

溫玉成在西沃石窟未找到更多與“惠生”相關(guān)的遺跡,表示“有待進一步研究”。

一號窟西側(cè)即是二號窟,又叫一佛二弟子四菩薩像龕。它是一方形龕,高寬均為96厘米,進深74厘米,龕內(nèi)平面呈現(xiàn)長方形。南壁一壇,與上方帷幕構(gòu)成帷幕龕,二號窟變成一個龕內(nèi)龕。

龕內(nèi)龕中,釋迦佛著雙領(lǐng)下垂式袈裟,結(jié)跏趺坐于壇上方座,頭手皆殘。二弟子立侍,圓形頭光,著雙領(lǐng)下垂式袈裟,雙手合十。再外左右四菩薩立侍,手持法器,披帛著裙。大小七尊雕像,皆近于圓雕。窟頂浮雕二蓮花藻井。

二號窟同樣有造像題記和供養(yǎng)人像,雕造手法為通身浮雕,輔以陰線造型,形象生動。

“二號窟,一佛二弟子四菩薩合為一鋪的造像組合,在中原地區(qū)北魏造像中,尚不多見。”宮大中道。

石窟造像盡顯世俗化格調(diào)

北魏洛陽,上至宮廷貴族,下至山野黎庶,無不熱衷佛事。據(jù)洛陽水泉石窟摩崖題記記載,至明帝時,單洛陽周邊五縣內(nèi),“合大小像三萬八千一十六區(qū),佛經(jīng)一千卷”。數(shù)量巨大的造像,把石刻藝術(shù)推向新高峰,體現(xiàn)出以漢文化精神為核心,兼容外來文化因素的時代審美特征,集中表現(xiàn)出大氣、精美、敦厚、兼容美學(xué)風(fēng)范,學(xué)術(shù)界稱“龍門風(fēng)格”。

從文化內(nèi)涵上講,龍門風(fēng)格是漢文化融合外來文化后,表現(xiàn)的一種以我為主的審美意識;從范圍上講,涵蓋北魏洛陽地區(qū),包括西沃石窟在內(nèi)的所有佛教石刻作品。

洛陽一帶,北魏時期出現(xiàn)諸多義邑窟,其中“西沃石窟造像以中國化、世俗化的格調(diào)和純熟洗練的手法,代表了民間造像所取得的新成就。有力地證明了此期佛教石窟藝術(shù)已徹底完成了漢化過程,其洞窟題記總結(jié)了時代造像的一般審美特征,為確認北魏末年石刻藝術(shù)形式,提供了年代學(xué)上的依據(jù)。”

一號窟題記中有段話:“……名匠造石窟一區(qū),建功孝昌之始,郊就建義之初,容相超奇,四八盡俱,菩薩森然而侍立,諸天飛騰而滿跡,觀之者不覺玄光西移,鑒之者曦影以慕。”形象闡釋了佛教造像的形制、藝術(shù)要求和審美理想,包含著豐富的文化內(nèi)涵。

“用一連串生動語言指代幾個重要的美學(xué)概念,把藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)欣賞過程準確地敘述出來,在洛陽北魏石窟造像中還是第一次發(fā)現(xiàn)。”洛陽理工學(xué)院教授賀玉萍分析。

一號窟是王進達主持開鑿的。在題記中,他對石窟藝術(shù)成就有著精當總結(jié),提出了具有普遍意義的美學(xué)概念,也證明他有較高的審美水平。

建石窟,好工匠要通過高超技巧描畫出玄妙美好之相,產(chǎn)生“大千懷道慕之悲,群生銜莫曉之慮”的美學(xué)效果。好工匠,會在通行的石窟造像儀范基礎(chǔ)上,在表意上下功夫,以線條刀法變化,傳達意蘊。

名匠,當年極受歡迎。西沃石窟提到“將揂名匠,軺辟直采芳”,描繪了邀約名匠的情景。同一時期修造的宜陽虎頭寺石窟,也專門提到虎頭寺是由“名匠孟僧密”雕鑿,這是它的一個賣點。

西沃石窟在名匠手下,所有的雕像都煥發(fā)了生命力。石窟的菩薩、弟子、供養(yǎng)人造像中,嘴角均有一種神秘的微笑,這種微笑帶有宗教式的不可捉摸意味,使得原本肅穆莊嚴的氛圍,有了一種人性光輝的流動。細看這種微笑,嘴角線條并不平衡,一側(cè)刀刻較深,與臉頰輪廓線相接,一側(cè)較淺且上挑弧度小。這輕輕淡淡的微笑,如一線流光,穿越千年歲月,把石窟照亮了。(原標題:西沃石窟造像盡顯世俗化格調(diào) 惠生銘刻引專家關(guān)注)

責(zé)任編輯:M005文章來源:大河網(wǎng)-大河報(2012-11-29)

相關(guān)信息

精彩展示

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽民俗文化商城