-

沒有記錄!

呂姓起源于河南南陽境內(nèi)的呂國 故國位置成謎

2014/6/27 10:44:08 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

呂姓人的始祖伯夷畫像(資料圖)

天下呂姓,源出南陽。這句話見載于眾多《呂氏族譜》,多種史料和出土文物也證明,呂姓起源于今天的河南南陽境內(nèi)的呂國。呂國是怎么形成的?呂姓起源時(shí),又有著怎樣的傳說故事?

呂氏正宗 伯夷之后出現(xiàn)兩支呂氏

天下呂姓,源出南陽。然而,不少《呂氏族譜》雖然標(biāo)明“源出南陽”,但其世系卻上溯至明朝,再往前并無記載,只是比較模糊地寫著一段話,大意是呂姓起源在今南陽一帶的呂國。

中華呂氏文化研究中心的呂先生介紹,呂氏皆奉伯夷為得姓始祖。不過,歷史上有兩位伯夷,一位是周初孤竹國國君,另一位是堯舜時(shí)期的大臣。呂姓人的始祖,便是堯舜時(shí)期這位伯夷。

《潛夫論》記載:“昔堯賜契姓子,賜棄姓姬;賜禹姓姒,氏曰有夏;伯夷為姜,氏曰有呂。”伯夷是姜姓呂氏,幫助舜領(lǐng)導(dǎo)部落聯(lián)盟。禹代行天子時(shí),伯夷依然盡心輔佐,被封為呂侯。周宣王時(shí),呂國遷于宛地(今河南南陽一帶),公元前679年,楚文王揮師北上,弱小的呂國被迫東遷,史稱“東呂國”。

不過,這個(gè)東呂國也沒有維持太久。兩個(gè)呂國滅亡后,其子孫均以國名為氏,形成呂氏的主脈。春秋末期,伯夷后裔呂尚所建的齊國被田氏家族滅亡后,其裔孫也有人以呂為氏,史稱“呂氏正宗”。

而《左傳》記載:“謝、章、薛、舒、呂、祝、終、泉、畢、過,言此十國皆任姓也。”這表明,這支任姓呂氏最晚出現(xiàn)于西周初年,至少存在了3000年。《左傳》另有記載稱,諸侯均“不敢與諸任齒”。當(dāng)時(shí)的諸侯大多不敢與“諸任”拌嘴,可見這些家族地位之顯赫。

呂國探秘 呂國都城位置,學(xué)界說法不一

《左傳》《史記》等多種史籍中,均有呂國的相關(guān)記載,呂國位于今南陽境內(nèi)也無爭議。但呂國到底位于南陽哪個(gè)位置,史學(xué)家們對此有不同的說法。

唐朝地理學(xué)權(quán)威著作《括地志》記載:“古呂城在鄧州南陽縣西三十里,呂尚先祖封。”文中描述的位置,經(jīng)確認(rèn)是在今南陽市臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)董營村一帶。因此,南陽古呂國姜子牙文化研究籌委會2005年召開的一次“文化研討會”認(rèn)定,這里就是古呂國國都所在地,也是姜子牙(即呂尚)的故里。

后世的《元一統(tǒng)志》、《明一統(tǒng)志》等由官方編修的地理著作均沿襲了這一說法。在之后的數(shù)百年里,“呂國王村說”似乎已經(jīng)成為定論。

不過,當(dāng)代學(xué)者肜良翰研究認(rèn)為,《括地志》創(chuàng)作于唐朝時(shí)期,當(dāng)時(shí)南陽縣的治所在今南陽市區(qū)西南的潦河鎮(zhèn),而“南陽縣西三十里”的商周呂城,應(yīng)位于今天的鎮(zhèn)平縣境內(nèi)。考證其具體位置,應(yīng)以隋朝之前的地理學(xué)著作為印證。

而北魏酈道元的《水經(jīng)注》記載:“梅溪經(jīng)宛西呂城東。”梅溪即如今的潦河,它是臥龍區(qū)和鎮(zhèn)平縣的界河,潦河以東為臥龍,潦河以西為鎮(zhèn)平。潦河在“呂城東”,呂城就應(yīng)該在潦河以西的鎮(zhèn)平縣境內(nèi)。

曾任鎮(zhèn)平縣縣志辦主任的胡會云認(rèn)定,古呂城的具體位置,是今鎮(zhèn)平縣侯集鎮(zhèn)馬圈王、宋小莊一帶。而這一說法,有出土文物為印證。泥質(zhì)灰陶繩紋大口樽、繩紋灰陶澄濾器、短柄灰陶豆、高細(xì)柄或矮細(xì)柄淺盤豆、雙耳云雷紋銅鼎等先秦文物的出土,說明這里在當(dāng)時(shí)是南陽地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。而鎮(zhèn)平縣安國城遺址出土的漢代以前鐵范范腔一側(cè),鑄有一個(gè)陰文“呂”字銘文,或許是該處古地名的印證。

呂姓始祖 伯夷曾婉拒堯帝禪讓

由于鎮(zhèn)平縣侯集鎮(zhèn)馬圈王、宋小莊一帶尚未發(fā)掘,呂國都城的具體位置尚待商榷。呂國的建立者伯夷是什么樣的人呢?

不少《呂氏族譜》記載,伯夷是炎帝的第15世孫。《史記·五帝本紀(jì)》則記載:“舜得舉用事二十年,而堯使攝政。攝政八年而堯崩。三年喪畢,讓丹朱,天下歸舜。而禹、皋陶、契、后稷、伯夷、夔、龍、倕、益、彭祖自堯時(shí)而皆舉用,未有分職。”

據(jù)此記載可以斷定,伯夷與禹、皋陶、契、后稷一樣,都是堯帝時(shí)期的重臣。舜帝即位后,他們被召回重新分配官職。伯夷被任命為“秩宗”,負(fù)責(zé)掌管三禮,舜帝稱贊他“伯夷主禮,上下咸讓”。

據(jù)記載,伯夷曾幫助堯帝治理部落聯(lián)盟,政績突出,堯帝曾想過將帝位禪讓給他,而被伯夷拒絕,并推薦舜繼承帝位。

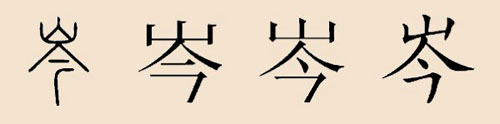

伯夷的封地為什么命名為呂?這在《姓氏·急就篇》里有答案:“昔者太岳為禹心呂之臣,故封呂侯,以譬身有脊呂骨也。”古文中“呂”、“膂”相通,意為脊梁骨。伯夷輔佐堯帝,又幫助禹治水有功,被視為“心呂之臣”,所以封地名稱為呂。

與呂同源 呂、齊、尚、望四姓同源

《通志·氏族略》記載:“太公望封于齊,子孫以國為氏。”呂尚輔佐周武王滅商后,他本人被封于齊地建立齊國。齊國逐漸發(fā)展壯大,其后裔齊桓公更是成為春秋五霸之一。公元前567年,齊靈公滅蔡國,齊國疆域擴(kuò)展到山東東部,西到黃河、東到大海、南到泰山、北到無棣水盡屬齊國。

公元前386年,齊國田氏家族的田和廢掉齊康公自立,同年被周安王冊命為君,史稱“田氏代齊”。公元前379年,齊康公去世,原本的姜姓呂氏王族成為平民,他們?yōu)榱思o(jì)念曾經(jīng)的顯赫,便以先祖所立國號“齊”為氏,這便是姜姓齊氏。這支齊姓人,多尊呂尚為得姓始祖。

《元和姓纂》記載,呂尚字子牙,在周朝為官太師,故又稱“太師尚父”,他的后裔中有人以他的名字為氏,稱“尚氏”,史稱“尚氏正宗”,他們也尊呂尚為得姓始祖。

呂尚又稱“太公望”,其后人中也有人以其稱號為氏,稱“望氏”,世代沿用至今,屬于以先祖名號為氏。如今,望姓在河南省主要分布在鄭州市、商丘市、洛陽市等地,在湖北、四川、山東、安徽等地也均有分布。