精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

曲溝村:抬閣絕技“火”了大江南北

2013/5/15 15:15:25 點擊數: 【字體:大 中 小】

又聞天籟之音抬閣故里奏絕代華章,再唱富民之歌合金重鎮鑄盛世偉業。3月18日,記者驅車探訪我市又一文化產業特色村——安陽縣曲溝鎮曲溝村,剛到村口,便被路邊牌坊上赫然醒目的對聯吸引,一股濃厚的文化氣息撲面而來。

文化奇葩 源遠流長

當天上午,得知記者的來意,曲溝鎮文化站站長秦玉順帶記者徑直來到了曲溝鎮中心廣場的孔子石像前。一個中國有名的合金重鎮,與孔子有何淵源?又與我們此行的目的有何關聯呢?看著記者一臉的疑惑,秦玉順笑著說:“看看上面的記載你就明白了。”

從記載中我們得知,曲溝原名干戈溝。相傳2500多年前,孔子率領眾弟子周游列國來到這里,恰逢天色已晚,便命弟子在此停車住宿。村民們聽說孔子來了,紛紛夾道歡迎。入村后,孔子覺得這里民風淳樸,與干戈溝的名稱不太相符。于是,村民們便央求孔子為村莊更名。孔子說:“我的故鄉曲阜,物阜民豐,是至善至仁之地,將干戈溝更名為曲溝如何?”從此,干戈溝改名為曲溝,這個名字也和孔子老家曲阜有了不解之緣。

隨后,孔子又在此講學數日,傳授民眾禮儀知識。為感謝孔子,在他離開的那一天,大家抬起一張桌子,上邊站著一位歌手,旁邊放著一盆鮮花,邊走邊唱,把孔子一行送出很遠。此后,每逢佳節,曲溝人就用歡送孔子的方式來慶賀,表達心中的喜悅。因為是抬著桌子邊歌邊舞,就有人把這種藝術形式命名為抬歌。

“此后,經過1000多年的演變,到明朝時,藝人們將高桌裝飾成了亭臺樓閣的樣式,給人以空中樓閣的感覺,抬歌也因此更名為抬閣。”站在記者一旁的中國抬閣文化研究基地辦公室主任白保錄介紹。演變后的抬閣不僅名稱發生了變化,內容也由單純的唱歌變成了演繹故事,并同鑼鼓、號角等樂器相結合,配合秧歌、舞獅、武術等文娛活動,更具觀賞性和娛樂性。他說,抬閣是曲溝這塊土壤上綻放的一朵神奇而瑰麗的奇葩,歷史上每隔一段時間就會有一個興盛時期,曾有一次,抬閣表演吸引了數萬名觀眾,等到演出結束時,曲溝家家戶戶的糧食被吃光了,以至于當地群眾至今仍有“克糧缸抬閣”的說法。

因曲溝抬閣有逢戰亂不演、逢歉收不演、逢心氣不順不演等陳規,直到改革開放以后,曲溝抬閣才得到蓬勃發展,并逐漸形成了幾大派系。“他們既有團結,又有競爭,使抬閣不斷推陳出新,也使曲溝成了名副其實的抬閣之鄉。”白保錄說。

“閣”懷絕技 爭奇斗艷

“西社的枝兒顫,北社的嘟嚕轉,東社的石頭蛋。”在曲溝村,無論是老人還是小孩兒,問起這段順口溜,他們張口就來。

“這段順口溜說的是各個閣社的表演內容,也是他們的看家絕活兒。”白保錄告訴記者,枝兒顫以槐枝、桃枝、鳥籠、弓箭、瓶花、傘花等為表演內容,嘟嚕轉以船、磨、鉆、輪、桿等為表演內容,石頭蛋以碑、牌、坊、石、盆、塔等為表演內容。經過幾千年的發展傳承,曲溝抬閣逐漸形成了“高、峭、奇、險、絕”的風格,各個閣社也都形成了自己的品牌抬閣,如西社有《扒缸》、《水漫金山》、《借雨傘》等,北社有《三娘推磨》、《鐵弓緣》、《織皇綾》等,東社有《游月宮》、《百鳥朝鳳》、《白猴孝母》等。

說到這兒,白保錄拿出了一張《借雨傘》的照片,只見兩三米的高空中,演員站在一把雨傘上,清水從傘上流下,濺到圍觀者的身上,逗得他們捧腹大笑。一把雨傘在高空中如何支撐起一個人的重量?白保錄笑著說:“這就要靠芯子了,它是支撐演員的鐵骨架,也是抬閣的絕妙之處。”

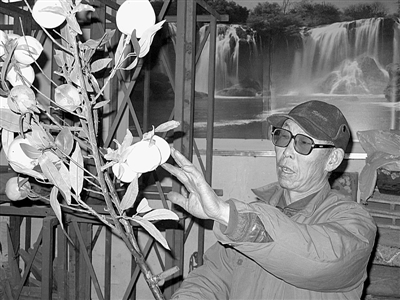

聽說西社的劉大買是制作芯子的高手,被當地人稱為狀元郎。于是,在好奇心的驅使下,記者迫不及待地來到劉大買家。一進屋,只見閣架、芯子、服裝、道具等堆得滿滿的,儼然一個小型的抬閣博物館。劉大買一邊領著記者參觀一邊介紹,芯子分為三大類,即:出手芯子、動物芯子和器物芯子,它們的特點分別是芯子從手中引出、芯子在動物身上埋伏和芯子在器物中佯實。在表演過程中,這些芯子穿插運用在動植物和器物中,通過真偽結合、動靜結合、雅俗結合、巧拙結合,讓觀眾真假難辨,產生神奇莫測的感覺。

劉大買今年已經70歲了,是村里為數不多的老匠人之一,在曲溝抬閣界德高望重。他說,現在,曲溝村正式注冊的抬閣社有8個,他們紛紛推陳出新,設計出新閣上百架,并把聲、光、電等運用到抬閣上,表演起來更加逼真、耐看。“要是把全村的抬閣排列起來,有五六公里長呢!”劉大買笑呵呵地說。

一炮打響 紅遍全國

“曲溝抬閣能走出去,張永順是個功臣。”采訪中,無論是曲溝鎮政府領導還是當地群眾,都如此評價。

張永順是安陽市民間藝術團團長、曲溝抬閣的主要傳承人。1980年,村里的老閣社準備重新出閣時,他被吸收進去,與抬閣結下了不解之緣。1990年,安陽市舉辦殷商文化節時,曲溝抬閣社第一次接到了外出演出邀請。但因曲溝抬閣自古有演出不出村的古訓,村里老藝人極力反對。然而,年輕氣盛的張永順想法不同: “人家遼寧海城人能將高蹺踩到國外,我們為什么不能呢?”于是,他帶頭成立了一個小閣社,動員30位村民,籌集了9000元資金,請來鐵匠、裁縫連夜趕制閣社道具、服裝,如期參加了演出。此后,曲溝抬閣經常外出表演,名氣逐漸大了起來。

“成立閣社時,我們就為自己定下了當時看來是‘吃月亮’的目標——讓曲溝抬閣到北京的地壇廟會演出。”張永順說。到了1994年,他覺得是時候去北京闖一闖了。于是,他帶著幾個人來到了北京地壇公園,但因當時曲溝抬閣對外地人來說聞所未聞,人家根本不予理睬。回來后,張永順沒有灰心,而是借著去武漢要賬的機會,帶著一些抬閣的影像資料來到武漢市中山公園,最終與其達成了“五一”演出的協議。當年的4月26日,張永順帶著8架閣、137名演出人員來到武漢,一經亮相便成了眾人關注的焦點,當地各大媒體紛紛稱贊曲溝抬閣為“華夏一奇”。從5月1日到27日,曲溝抬閣吸引了幾十萬人前來觀看。張永順激動地說: “我們這一炮算是打響了。”

武漢演出成功,讓張永順信心倍增。同年9月,他又帶著4架閣、56個人來到北京圓明園公園,參加了“金秋游園會”。開幕式當天,中央電視臺、北京電視臺等媒體紛紛對曲溝抬閣進行了報道。“報道一出,立刻引起了北京地壇公園的注意,第二天一早,他們就主動找上門來,與我們簽訂了春節演出協議。”張永順說。從農歷臘月二十八到正月初六,曲溝抬閣又在北京“火”了一把。緊接著,上海、南京、長春、秦皇島、海南島……曲溝抬閣幾乎走遍了祖國的大江南北。

如今,曲溝村每年參與抬閣的人員有1000余人,年收入300萬元左右。為促進抬閣文化產業的發展壯大,曲溝鎮政府專門成立抬閣協會,通過政府撥款和企業募捐等方式對抬閣進行資助,并決定從今年起,每年籌辦一次中國抬閣大賽,對推陳出新的閣社給予重金獎勵。“我們曲溝抬閣今天走遍了全國,明天一定會走出國門。”說起未來,抬閣藝人們信誓旦旦。(李瑞峰 郭曉東 王敏)(原標題:曲溝村:抬閣絕技“火”了大江南北)

責任編輯:C005文章來源:安陽日報 原文時間:2010-3-31

下一條:癸巳年顓頊帝嚳陵高王廟會即將開幕上一條:市領導督查節會場館場所準備情況

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度