精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

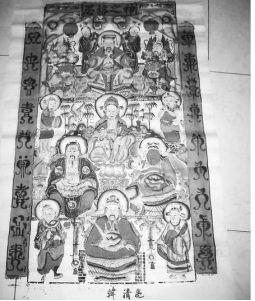

中國木版年畫之鄉:滑縣木版年畫的歷史發展

2013/2/23 8:55:03 點擊數: 【字體:大 中 小】

滑縣木版年畫主產地是滑縣慈周寨鄉前李方屯二村,雖然長期銷往全國各地并有較大影響,但由于該縣地處邊界地區的李方屯一帶(現李方屯分前李方屯和后李方屯,前李方屯又分為前一村和前二村),區劃關系多次變革(曾歸歷史上的白馬縣、直隸省大名府、山東省東明縣、河南省濮陽縣、長垣縣、東垣縣等),致使這一藝術珍品在2006年底馮主席采訪之前幾乎沒有任何文獻記載。

相傳滑縣木版年畫始于唐朝,明朝初期山西紅桐縣韓朝英(1476—1537年)遷居滑縣。此人心靈手巧,善刻精畫,巧妙地將本地人的風俗習慣和對生活的美好愿望融入畫中,開創了獨具特色的木版畫風格。由于畫風新鮮,又符合百姓的民風民俗,滑縣木版畫暢銷其附近各市縣,并遠銷至河北省、山西省、山東省、安徽省、青海省、甘肅省,乃至東北三省和內蒙古等地。

清乾隆年間,出現了以韓鳳歧、韓鳳儀、韓鳳祥為代表的“興隆號”“興義號”“興盛號”三家木版畫作坊。除在河南外,在河北、山東、山西、安徽等省也有較高的知名度。特別是一進入臘月,南來北往的商販紛至沓來,爭相訂購木版畫。有的商戶做木版畫生意竟成世家,三四代人以此謀生。之后,列強入侵,國勢漸衰。滑縣木版年畫從鼎盛時期年產百萬張漸萎縮至民國時期年產50余萬張。新中國成立前,由于經濟蕭條,民不聊生,很多木版畫藝人紛紛改行。1949年建國后,風調雨順,豐衣足食,民心歡暢,滑縣木版年畫又時興起來。進入1958年,由于“大躍進”,反對“封建迷信”等活動,滑縣木版畫遭受了滅頂之災。

1962年,隨著黨的政策有所放寬,木版畫市場才得以復蘇。到1963年,慈周寨鄉前李方屯二村400余口人,從事木版年畫制作的就有200余人。每家都有二、三十塊木版,一人一天就能印出100多張,全村一年能賣出10多萬張。那時每張畫的價格為4元至5元人民幣,并且賣出的畫都要有政府委派的專人蓋章,作為納稅的手續。這時也有好多外地人在此學藝,如河南省滑縣老店鄉馬蘭村姓耿的兄弟二人,木版年畫的技藝也是這時傳到該村的。

1966年,“文革”開始,“橫掃一切牛鬼蛇神”,“破四舊,立四新”,滑縣木版畫遭遇了十年浩劫,不計其數的雕版被砸被燒。但也有幾家不忍毀掉老祖宗傳下的技藝,因為他們清楚版是木版畫的根,根沒了技藝就失傳了,在冒著被批斗的情況下將部分將印版偷偷地埋于地下,或藏于房頂、夾墻,才保存了一小部分下來,由于他們是根據自己的喜好和判斷偷藏的印版,后來就形成了幾家畫坊在印畫內容上各有特色。

文革后,雖然政治氣氛有所變化,但也沒有為這些木版“平反”,致使一些畫坊只能從事“地下活動”,生產量很是有限。80年代改革開放,才開始了大量的生產和銷售,畫坊曾出現了“供不應求”的繁榮景象。當時有很多外地的批發商提前數日住在畫坊,才可拿到年畫,最多時幾大畫坊都會住十幾位批發商。這時版在村中是流動的,互相轉借來印墨印,各個畫坊再自己著色,但如果銷量很大的話,借版也要等候,為了方便,藝人們就借來印底開始刻新版,所以傳至今日的很多印版是這個時期新刻的。這時用的木材材質也不像以前那么講究,有用梨木,但更多用棗木。

滑縣木版年畫歷經五百多年滄桑,可謂歷史悠久,文化底蘊深厚,但近幾十年來大家頭腦中對他的定位是封建迷信活動,即使在80年代改革開放后出現繁榮景象時,村民還是小心翼翼,不敢大張旗鼓,惟恐由此又引發什么政治問題。直至1993年該行業又遭遇市場冷落,社會需求稀少,作坊生產門庭冷落,木版畫發展受到制約,木印版被束之高閣了。天津、河北、山東等地的古董商人與收藏愛好者深諳木版畫的價值,紛紛來到滑縣購買,有不少村民認為終于可以靠別的方式光明正大地掙錢,木版存著也沒什么用處了,以少則二三十元,多則一兩千元的價格,賣給了收買的人,就這樣大量的珍稀古版流到外地(原標題:滑縣木版年畫 - 歷史背景)

來源:互聯網

責任編輯:佚名文章來源:本站原創

下一條:中國木版年畫之鄉:滑縣木版年畫幾經沉浮 正在搶救上一條:李文武

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度