-

沒有記錄!

信陽印象

2013/3/28 17:43:35 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

信陽市(原信陽地區(qū)),素稱河南的歌舞之鄉(xiāng),在民間音樂、舞蹈等傳統(tǒng)文化方面有著豐厚的存量,在風格上迥于淮河以北的河南省內(nèi)各地區(qū)。中華人民共和國建國前(即第一次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期)曾有一次較大的變革,即在原生狀態(tài)的民間音樂舞蹈中加入了一些新的音樂、舞蹈元素,形成所謂新民歌和新民舞;建國后,至1978年經(jīng)過兩次“文藝采風”,原生狀態(tài)的民歌、民舞在被收存保護的過程中又有所變化,純原始的民間音樂舞蹈已不多見。代之以原民間音樂舞蹈素材為基礎,再創(chuàng)作而形成的一批音樂、舞蹈節(jié)目存在形式。除此之外,信陽地處江淮之間,歷史上受荊楚文化、吳越文化、中原文化的多重影響,而形成傳統(tǒng)文化多樣性的特征,在文物方面尤為突出,呈現(xiàn)出多姿多彩的人文景觀。

信陽民間音樂、舞蹈

信陽民歌大致可分為革命歷史民歌、新民歌、號子、山歌、田歌、小調(diào)等幾類;信陽民舞在八十年代普查時,共有80余個舞種,120多個演出形式,400多個傳統(tǒng)節(jié)目,3350多個演出班社,占全省的舞蹈演出班社1/3以上。1984年5月,河南電視臺以信陽民歌為主體拍攝了音樂專題片《歌鄉(xiāng)行》(上、下集),同年11月在中央電視臺播出后,又在該臺國際聯(lián)播節(jié)目中再次播放。《中國民間歌曲集成•河南卷》中收錄信陽民歌224首。著名的信陽民歌有《八月桂花遍地開》、《送郎當紅軍》、《花轎到門前》、《車水歌》等。1989年河南電視臺又以信陽民間歌舞為內(nèi)容拍攝了電視藝術片《情滿大別山》并在中央臺多次播出。著名的信陽民舞有花挑、花扇、花傘、火綾子、獅子舞、春牛舞、竹馬舞、旱船、龍燈等。其代表作品《豐收樂》、《一把傘》、《山鄉(xiāng)漁歌》、《鑼鼓鬧秧》等曾在全國匯演、調(diào)演比賽中獲獎。除此之外,信陽傳統(tǒng)文化中還有一部分音樂演奏形式、節(jié)目;如“潢川鑼鼓”、“商城絲弦”等。

信陽民居

傳統(tǒng)的信陽民居大致分為兩類,一類是以原信陽縣(含全市區(qū))、息縣為代表的具有明顯北方民居特征,一般具有較寬敞的院落,大門位于院落正中,不設影壁,門兩側設有耳房。一類屬徽派民居,白墻、青瓦,院內(nèi)有“#”,四周為回廊,大門兩側均有耳房,大戶人家還有過道戲樓,現(xiàn)存較為完整的有如新縣“丁李灣民居”,“光山縣”白雀園明清街”等。

“丁李灣”位于新縣八里鄉(xiāng),房屋于嘉慶中期形成規(guī)模,東西長700米,房屋180間,前后九重,每重建筑風格各異。其間木樓小榭,園門斗拱,柱雕戲畫,呈園林建筑格局,是不可多得的豫南民居建筑群。現(xiàn)該民居園內(nèi)庭院、木雕仍較為完好的保留著原樣。

“白雀園明清街”位于光山縣白雀鎮(zhèn),長約500米,呈條帶狀,沿白露河西岸向南向北擴展,有房屋500余間,大多為明清時期的建筑,有濃郁的豫南建筑風格。當時的白雀園商戶云集,水陸交通便利,從水路碼頭上岸進城的古城門至今依然完好。已被河南省政府公布為省級文物保護單位。

信陽灶戲

灶戲作為流傳在民間的一種曲藝形式,演出和傳承都很困難,據(jù)口碑資料整理而得,灶戲在一百四十多年前的清朝咸豐年間產(chǎn)生。先后形成曲目約10余個,但表演和受眾面較窄,主要以心傳口授形式傳承。群體受眾也很有限。

豫南花鼓戲

豫南花鼓戲主要孕成于今光山縣,因而又稱光山花鼓戲。它是由豫南民間小調(diào)、山歌、歌舞、小戲并融合楚劇、黃梅戲唱腔,吸收漢劇、曲劇的藝術特點,逐漸形成的獨具一格的劇種。豫南花鼓戲演出,人員省而精,演員一專多能。道白分3種:一是韻白;二是口白,采用土語鄉(xiāng)音,類似家常用語;再一種是數(shù)板道白,多由丑角采用,語言幽默風趣。1953年,光山花鼓戲《夫妻觀燈》參加中南大區(qū)匯演并被評為優(yōu)秀劇目。隨后到中南海懷仁堂作匯報演出。受到當時在場觀看的中央主要領導同志的表揚。1989年省文化廳曾在光山縣舉辦了大型研討會,有省內(nèi)外60多名專家參與研討,由于豫南花鼓戲深受當?shù)厝罕姎g迎,目前,仍有業(yè)余文藝團體活躍在當?shù)亍?/p>

信陽皮影戲

信陽皮影最具代表的是羅山皮影,因其對光源、布景、曲目、影人作過挖掘整理,而在豫南地方有著廣泛的群眾基礎,其影人曾遠銷美國等國家,被譽為不可多得的藝術品。

淮濱彩繪泥塑叫吹

淮濱“彩色泥塑叫吹”是淮濱地方特有的民間工藝品,其歷史悠久,在淮濱沙冢遺址(紅山文化)的考古發(fā)掘中,就有陶烏出土。現(xiàn)淮濱泥塑造型基本分為人物、動物兩大類。型制尺寸大小有別,尤以獅虎牛馬等最為生動。其制作工藝是:選用當?shù)攸S膠泥,經(jīng)淘洗晾曬后,研為細未,用膠劑攪和后,手工捏塑成形,然后經(jīng)文火燒煉,出爐后修整打磨,然后施以彩繪即為成品,整過程分為選料,捏制,燒煉,彩繪四部分,“叫吹”的入氣孔多開在頭部(人物)或尾部(動物),回音孔多開在腹部或中部。吹之清脆響亮。不論入氣孔,還是回音孔都要以不破壞泥塑造型為原則;成彩時,多以綠色為主,間以黃、白、紅、藍、墨、玫瑰、粉紅等色彩紋飾,色澤亮麗,對比強烈,整個作品線條分明,紋飾簡練,造型別致即是玩具又是精美的工藝品。一般在當?shù)貜R會或傳統(tǒng)節(jié)日期間有售,1992年,信陽地區(qū)文化局曾予征集。是深受群眾喜愛的室內(nèi)飾物,民間工藝品和民俗玩具。

目前,泥塑叫吹的生產(chǎn)作坊,主要分布在淮河北岸的趙集、防胡、三空橋、麻王店等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。1985年后形成了一定規(guī)模的外銷趨勢。現(xiàn)仍是當?shù)剞r(nóng)村庭院經(jīng)濟的主要組成部分之一。

嗨子戲

信陽全境均有流傳,以潢川、固始等縣最具代表性,又稱“花籃戲”等。潢川嗨子戲是由潢川民間原始歌舞小戲“地燈”演變發(fā)展而成,演唱使用方言俚語,具有“唱、幫、打”三者結合的特點,1981年-1989年間,河南省曾對該戲進行調(diào)研活動,在今潢川、固始、商城、新縣農(nóng)村仍有流傳。

淮濱船民繡品

淮濱繡品源于明代,興盛于清朝,其中以五毒枕,虎頭枕,虎頭帽,鞋襪,12生肖袋,動物香包等最有特色。繡品分雙面繡,單面繡兩種,線條簡潔明快,形象夸張生動。繡品主要出自淮河船家婦女之手,兼采南蘇北汴之長,頭、鼻、眼細膩之處,用針精巧,生動逼真,整個作品夸張變形,具有”淮上”水鄉(xiāng)的獨特風格,是精美的傳統(tǒng)飾物。1992年以來,受到國內(nèi)外注目,并遠銷境外市場。

信陽民舞《花挑》簡介

《花挑》群舞源自固始,在固始縣流傳400年余歷史,固始群眾將其稱之為“花挑子”。道具是一支細軟而有彈性的竹制扁擔,纏以彩紙,兩端各懸掛一只竹藍,竹藍外沿扎滿彩花。表演時一女性擔起“花挑”舞動,形成舞蹈狀態(tài)。傳統(tǒng)的固始花挑表演形式大致有5種。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有表演“班社”,其中以蔣集為最。

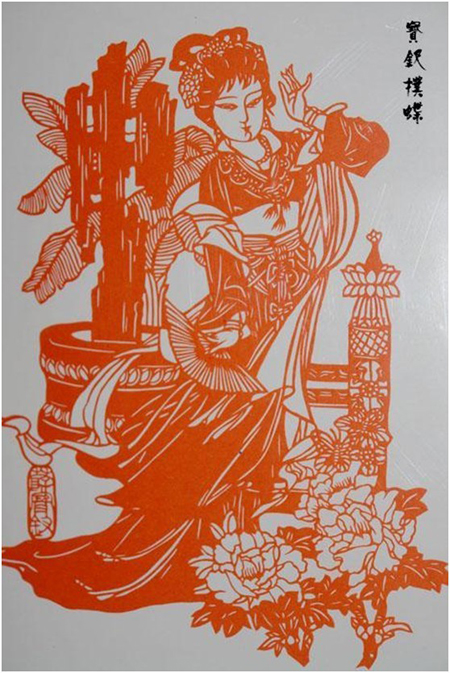

信陽剪紙

信陽剪紙藝術活動歷史悠久,在紙藝上兼有北南紙藝風格,注重明暗,疏密的對比關系。裝飾表現(xiàn)較為獨特,形成了豫南剪紙清新秀麗、剔透玲瓏、栩栩如生、俗中透雅的藝術特點。信陽的剪紙藝術家許煦創(chuàng)作的六米長卷《紅樓佳境圖》,曾獲國家民間藝術最高獎--”山花獎”,是豫南剪紙的代表作之一。

信陽風光

南灣湖

南灣大壩

雞公山奇山怪石

信陽特產(chǎn)

息縣香稻丸

息縣香稻丸為河南名產(chǎn),其色彩青白如珍珠,香氣馥郁,素有“一塊稻香滿坡,一撮米香滿鍋,一家做飯香四鄰 ,一盅香酒香滿桌”的盛稱。煮粥蒸米飯時只需加少許“香稻丸”,則香溢滿屋,沁人肺淬,誘人食欲。香稻丸含有大量的蛋白質(zhì)和維生素,能增強人體的抵抗力,改善新陳代謝條件,是治療敗血癥、過敏性疾病、急慢性傳染病的輔助藥物,還能健全人身的毛細血管,對高血壓及心血管病患者大有裨益。用香稻丸、粳米、蓮米加紅棗熬成的“三米湯”為極好的滋補品,具有滋陰、降火、生津、健脾、養(yǎng)胃等功效。息縣以香稻丸為原料制成的香米貢酒濁和醇厚,芳香可口,暢銷區(qū)內(nèi)外。

信陽板鴨

板鴨為大別山區(qū)的重要特產(chǎn)之一,將成鴨育肥增膘后,以傳統(tǒng)工藝方法腌制而成。成品板鴨外形平整如桃狀,無“關窗”,色澤白潤,肉質(zhì)細嫩,尾油豐滿,鴨身干爽,鹽味適中,含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素和無機鹽等營養(yǎng)物質(zhì)。具有生津開胃、促進新陳代謝、祛寒降壓健身的功效。

商城“德”字粉

“德”字粉以優(yōu)質(zhì)豌豆為原料,用當清涼純凈的泉水漂洗粉絲,制作考究,工藝精湛,成品壓成長34厘米、厚5厘米、重2。5公斤的板塊,四周束以烙有花紋的竹片,竹絲捆扎,層次分明,美觀雅致。“德”字粉晶細清白,久煮不碎,烹炒拌燴皆宜。該品明代開始生產(chǎn),到清末,全縣有300家作坊制粉,粉商張德興監(jiān)制的“德”字商標的粉絲最為出名,故稱之為“德”字粉。

固始皮絲

固始縣制作豬皮絲的歷史已有100多年,早在清咸豐年間就成為貢品,屬宮廷御膳佳肴,名揚京城、天津、濟南等地。固始皮絲松散,富有彈性,放下起堆,翻炒不會粘邊攪條,其味松嫩爽香,含有蛋白質(zhì)和多種維生素,可做皮“松花皮絲”、“肉松皮絲”、“涼拌皮絲”、“皮絲圓子”等名菜,皮絲不僅享譽國內(nèi),在美國唐人街數(shù)家餐館也享有盛名,視為珍品。皮絲的制作方法是:用大肥豬之皮,刮盡皮上肥肉,趁鮮制作,先將其切成紙一樣的薄片,然后切成細絲,在通風處陰干,不能曝曬。

光州貢面

光州貢面為潢川傳統(tǒng)工藝食品,始于唐代,因其“奪魁九州、風銷華夏”而成為進貢朝廷的宮廷面。光州貢面以精粉和芝麻香油為主料,下適量食鹽、明礬等佐料,面揉合均勻后上架拉制,制成后的貢面條細如絲,光澤如銀,清馨襲人。貢面的絕妙之處是每根貢面雖細,但皆為空心,呈細管狀,工藝之精巧令人贊嘆不已。若以雞湯煮面,輔以其他佐料,滑潤爽口,鮮美無比。

糍粑

糍粑為信陽傳統(tǒng)名吃,主要產(chǎn)地有商城、新縣、潢川、光山等地。糍粑的制作過程是:以上等優(yōu)質(zhì)江米為原料,淘凈蒸熟后,放進石臼內(nèi)反復捶搗成泥狀,趁熱有搟仗搟薄,切成方塊或長條狀。糍粑可烤,可煮,可煎,可炸,尤其是春節(jié)期間,親朋好友來訪,最好的見面禮便是煮上一碗荷包蛋糍粑。若將糍粑包上各種餡料,油炸烤煎,風味更加獨特鮮美。包餡的糍粑不宜久存,切成塊狀的糍粑久放干裂,可用清水泡之,勤換其水,可保存3個月以上。

板栗

信陽栽培板栗的歷史極為悠久,區(qū)內(nèi)所產(chǎn)板栗具有個大、肉嫩、皮薄、味甜、色澤鮮艷、顆粒飽滿等特點,產(chǎn)于羅山、商城兩縣的油栗個小、皮薄、肉厚、香味獨特,不易生蟲,便于儲運,頗受消費者的青睞。從1959年起開始銷往港、澳、日本、美國、新加坡等地。