-

沒有記錄!

孝道之鄉百年古廟會傳承起興

2013/3/21 20:14:42 點擊數: 【字體:大 中 小】

清豐縣固城鄉張曹村古廟會曾經是義和團聚會地點

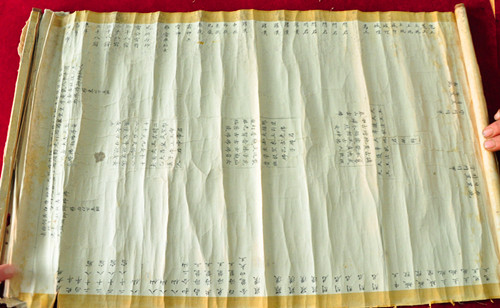

古廟會歷久經年的繪譜

廟會傳承下來的建造大棚的棚譜

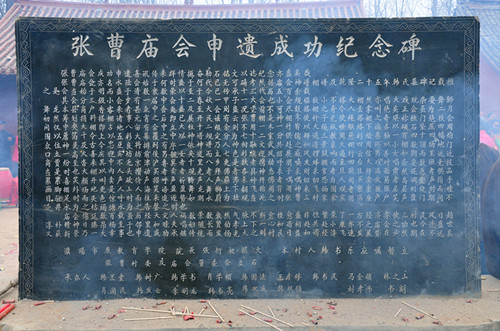

河南省非物質文化遺產申請成功紀念碑

古廟會的組織成員

廟堂前秧歌、旱船等民間藝術

廟會上的雜耍

廟會廟堂前戲臺場景

熱鬧祥和的廟會集市

獨特的傳承人交接儀式

廟會14代傳承人韓瑞攀接受記者采訪

人民網3月20日濮陽電 3月19日(農歷二月初八),在孝道之鄉的固城鄉張曹村聚集了四面八方的善男信女、游人商客近萬人,參加傳承延續五百余載的張曹村古廟大會。

一路走近張曹村,印入眼簾的車水馬龍、熙熙攘攘的人們涌向那里。隨著村民的引領來到村委會,廟會的傳承人向來賓展示了古廟會的相關證物。其中,已經發黃破損保存多年的繪譜、清朝末年的“南永固義和團”團旗,還有一般人難以看懂的棚譜(見資料)。隨后擠過摩肩接踵攤位林立一眼望不到邊的街道,來到主會場。靠南面是鑼鼓齊鳴、鏗鏘有致的戲曲舞臺,中間錯落有致、頻頻叫賣的吃、玩、用的攤位,北面是香煙繚繞、鞭炮迭鳴的廟堂,堂前靠右豎立著“河南省非物質文化遺產”石碑,碑的里面中老年婦女扭著秧歌、劃旱船等民間社火熱鬧上演。

此次廟會恰逢13代與14代傳承人舉行交接儀式,26歲的新任傳承人韓瑞攀表示,近期在古廟會的原址上,經過整合100畝土地從修廟堂,并建立敬老孝道文化園,定將過廟會傳承發揚光大。

在廟會有幸見到清豐縣非物質文化遺產保護中心的韓俊紅主任,她介紹清豐目前獲得省級以上13個非物質文化遺產項目,其中,國家級1項——傳統戲曲柳子戲;省級項目12項,包括清豐孝道故事(民間文學),聶氏麥稈畫、清豐彩燈(傳統美術),楊韓村唱秧歌(傳統音樂),獅龍斗蛛舞、五彩紙龍、鐵花火龍、麥稈龍(傳統舞蹈),梅花拳、梅莊馬戲(傳統體育、游藝與競技),義興張小磨香油(傳統技藝),張曹廟會(民俗)等。雖然,在濮陽市范圍內,申遺成功位次排在前面,但是當地還有很多像張曹廟會這樣的傳統項目,在以后的工作中一定深入挖掘,能使更多的項目得到應有保護。(李韜 王順普)

張曹廟會相關資料:

歷史淵源:

張曹廟會大棚,源于明初弘治年間興起的張曹廟會,盛于清朝中后期。距今已有500余年歷史。

據本村老人韓丕剛(78歲)講:“俺小時候聽俺爺爺講,陰歷二月初八是三教神佛聚會的一天,老輩人就把這一天定為水陸全神的生日,為保佑風調雨順,村里就起了廟會還搭起了神棚(張曹廟會大棚),供奉如來佛祖太乙真人、十八羅漢、孔圣人等諸神”。(見輔助資料本人證言)

又據本村老人林之山(80歲)講:“聽俺爹說俺村的廟會起于明朝,每年二月初八會,十二年小會一次,六十年一大會。最后一次是1934年,俺爹當時是會首,搭的大棚就有八畝多地大,方圓百里的善男信女都來趕會進香,還有天津、山西、濟南的人來做買賣,車水馬龍人來人往熱鬧著哩。”(見輔助資料本人證言)

1934年為最后一次大會,后經抗日戰爭、解放戰爭,張曹廟會一直未起。建國初期人民安居樂業,張曹廟會大棚又興,

文革期間張曹廟會被廢,改革開放以來,張曹廟會又逐漸興起。

基本內容:

張曹廟會會期為每年農歷二月初七至初九,其中二月初八為正會。張曹廟會大棚自正月十五開始搭架,為二月初八的廟會做準備。大棚用樹加工而成的柱子,大繩、石磙、布、席、箔(高梁稈制品)等材料搭架而成。大棚南北長約80米,東西長約60米,棚脊高約9米,占地約8.6畝。分為前、中、后三壇。搭架大棚時,張曹村周圍幾十個村莊的百姓都參與其中,出工、捐錢捐物,歷時近一個月。

逢會,按照“棚譜”在固定的地址搭架規模宏大的大棚。棚中祀有各路神像,共計144位,香火隆盛,拜神者川流不息。為助興,有三五臺大戲對唱,還要放煙火,舉辦玩閣、舞龍燈、踩高蹺、沖旱船、跑馬上桿等民間娛樂活動。前來觀光的除四鄉百姓,還有濮陽、內黃、南樂以及山東、河北的游客來此進香、經商。各種農副產品、手工藝品、農具、日用品在此匯聚交流。張曹廟會大棚規模之大,影響之廣,可謂民間活動之最。(原標題:孝道之鄉百年古廟會傳承起興)