-

沒有記錄!

五座大門:蘊含歷史 相連成景(2)

2013/11/15 10:31:37 點擊數: 【字體:大 中 小】

閱讀提示

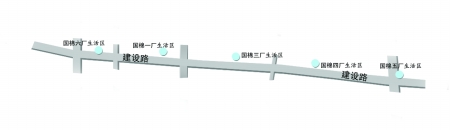

上世紀50年代,鄭州西區五家棉紡廠興建時,是按一廠、三廠、四廠、五廠、六廠的先后順序動工的。然而,現在的人經過建設路五家棉紡廠生活區時,卻發現它們自西向東的排列順序竟是六廠、一廠、三廠、四廠、五廠,難道是序號排錯了?五家棉紡廠生活區的大門,猛一看十分相似,細細品味,卻各有不同。為什么同一時代采用相同設計方案建造的大門,模樣會不一樣呢。

設廠順序

劃地建廠,國棉六廠“后來居上”

無論是過去還是現在,鄭州五家棉紡廠生活區大門,始終是建設路上的一道風景線。五家棉紡廠生活區大門,其實只是“擺設”——高大的框架,四根柱子頂著漂亮的門頭,沒有裝門板,50多年就這么敞開著,人們自由出入。

要了解鄭州的棉紡廠,先得從紡織業的發展說起。1919年,上海人穆藕初在鄭州建立豫豐紗廠。開工不到一年,因軍閥混戰,陷入經營困境。1937年,抗戰烽火逼近鄭州,紗廠被迫遷到重慶。1953年,豫豐紗廠在鄭州復工。當年,國家確定在北京、西安、鄭州、石家莊同時發展紡織工業。加上邯鄲、咸陽兩地,六地成為“全國六大紡織基地”。

“5家棉紡廠,是國家投資1.76億元,以一年一個廠的速度建成的。”國棉一廠老工人張春林說,1953年5月1日,鄭州第一家大型棉紡企業破土動工。1954年該廠建成投產,被命名為鄭州國棉一廠,管城區布廠街的豫豐紗廠雖歷史悠久,因生產規模有限,只能屈居為“國棉二廠”。

1954年4月,規模比一廠大一倍的國棉三廠開工建設,與一廠隔著一條馬路。接著是四廠、五廠,依次由西向東排列。建六廠時,由于東邊已沒有地方了,只好在一廠的西側劃地建設。后來民間戲稱六廠是“后來居上”,竟然“坐在老大頭上”。

短短5年間,五大棉紡廠相繼建成,成為鄭州的紡織工業區,總面積比原有市區還大,鄭州也由此成為遐邇聞名的紡織城。改革開放后,六大棉紡企業重振雄風。如今,這些棉紡廠分別在新鄭龍湖、須水鎮鄭州紡織工業園等地,欲再次起航……

建筑特點

五座大門都屬中式建筑

“五家棉紡廠生活區的大門,都屬于中式簡易牌樓建筑!”鄭州市建筑設計院院長金榮校告訴記者,從外觀上看,一廠、三廠、四廠的生活區大門屬古典牌樓式設計,五廠和六廠在此基礎上融入了中國現代建筑的元素。

“一廠、三廠和四廠的生活區大門,屬于琉璃牌樓,建在職工生活區的進出口,顯得威嚴壯觀。五廠和六廠的生活區大門屬于水泥牌樓,這是近代建筑技術的產物,迎合時代的發展。”金榮校說,五座大門的構造一個比一個簡約,無遮風擋雨的地方,只有門架沒有裝門扇,只能當做一種進出口的標志。金榮校認為,當初把大門設計成這樣,雖說只是一個“擺設”,卻反映出當時社會治安狀況非常好,居民們根本用不著提防小偷小摸情況的發生。

(下轉C11版)

(上接C10版)

五家棉紡廠生活區的大門,猛一看十分相似,細細回顧,建設過程和風格卻各有不同。

國棉一廠

工藝精美,保存相對完好

在國棉一廠生活區門口,老工人們說,一廠生活區的大門是三門四柱,琉璃瓦頂帶雕龍,工藝精美,建得最考究,保存最完好。記者發現,大門的四根火紅圓柱筆直挺拔,支撐著古色古香的門頭。

門頭頂部綠色琉璃瓦覆蓋,飛檐翹角,每個翹角都雕刻著精美的龍頭,甚是威武。門頭中間,鑲有“鄭州國棉一廠”六個大字,字體夯實有力。

兩側邊門的門頭上,分別鑲著“自力更生”和“勤儉建國”的標語,映射著當年全廠職工齊心協力大搞紡織建設的決心。

據廠志記載,鄭州國棉一廠1953年興建,是解放后河南省建設的第一座國營棉紡織企業。

國棉三廠

圖案別致,曾經險遭毀滅

三廠生活區的大門,與一廠十分相似,也是三門四柱的牌樓式建筑,圓形立柱、琉璃瓦頂,飛檐斗拱,莊嚴大氣。不同的是,此門琉璃瓦檐下繪制著一排棉桃圖案,每個紅色棉桃中間有三個圓圈,含有“三棉”的寓意。門頭上,除中間鑲有“鄭州國棉三廠”六個大字外,兩側小牌匾上,分別鑲著“力爭”、“上游”

市民羅師傅說,因一廠、三廠和四廠生活區大門民俗味較重,文革時差點被當成“四舊”給毀掉。據廠志記載,三廠1954年興建,1955年投產。“大門的四根立柱很像木樁,其實是用磚木混合建成的。”76歲老工人李恩祿說,生活區大門曾被破壞,頂部有些雕刻的花紋被毀,其后廠里經過多次翻新和維修,才保存到現在。

國棉四廠

趕上“反浪費”運動,從簡建成

同樣是三門四柱牌樓式大門,頂部除了琉璃瓦,已看不到雕龍,頂部高挑的翹角,只是用瓦片一層層進行疊加,造型相對簡單。

門頭上的“鄭州國棉四廠”,被“歡度春節”的橫幅完全遮擋,兩邊偏門上的“鼓足干勁”和“力爭上游”八個大字,仍蒼勁有力。大門背后的門牌上,寫著當年最流行的標語——“多快好省地建設社會主義”,彰顯當年熱血男女忙生產趕進度,為國家流汗出力。

據廠志記載,該廠籌建于1954年8月,1955年3月破土動工,1957年5月正式投產。93歲的劉延年老人說,當年材料買回來后,正趕上全國范圍內“反浪費”運動,提倡節儉,廠里只好改變設計方案,退掉了部分精美雕刻石材,改用相對便宜的琉璃瓦做頂。

國棉五廠

為了節約,改變大門“造型”

國棉五廠的生活區大門是四根紅色的方形立柱,頂著平頂雙層門牌,正門頂上鑲有金色的繁體字“國營鄭州第五棉紡織廠”。四根立柱的頂端,都雕刻著金色的“五角星”。與前面三家棉紡廠不同的是,該大門頂部沒有琉璃瓦和石雕,只是平平的水泥頂。據廠志記載,該廠1956年1月開始籌建,于1956年3月15日正式破土動工。老工人張志強說,生活區的大門,也是本著節約的原則,設計成簡單的平頂框架結構。

國棉五廠離退休職工管理處處長王躍說:“支撐門樓的柱子是用磚塊壘起來的,水泥層包住后,涂上紅漆,看著像木頭柱子。”建廠以來,大門樣子沒太大變化,只是中間翻新和維修過幾次。

國棉六廠

建大門“將節約進行到底”

相比較而言,國棉六廠生活區的大門,是五個大門中設計構造最簡單的一個。四根長方形立柱,頂部為雙層水泥板。

國棉六廠的老工人講,該廠生活區的大門,用的是五廠生活區大門的設計圖紙,但建造時更加節儉,所以工藝相對簡單許多。記者發現,不管是立柱還是頂端的橫梁,表面除了涂料外,再無其他裝飾圖案。

據廠志記載,該廠1956年9月動工,1958年10月1日正式開工生產。74歲的白魁良曾是六廠前紡車間的工長。“生活區大門是在1957年開始建,和廠區建設幾乎是同步進行的!”白魁良說,把生活區大門建得如此簡單,是為了給國家節約資金。

【心愿】

讓五座大門

留存為歷史文化遺產

采訪中,許多市民認為,這些記錄鄭州紡織工業發展的大門應當留存。

許多紡織廠的老職工們對生活區大門表示了極大的關注。83歲的田駿功說:“鄭州的老建筑越來越少,尤其像這樣造型獨特的牌樓式大門,應當重點保護。5座大門不僅能點綴建設路的風景,還能增加城市的文化底蘊,讓市民在車水馬龍中找到一份古色古香。”

93歲的劉延年老人認為,每座大門都可以看做當時鄭州紡織工業發展的歷史見證,尤其對后代人,還具有一定的教育意義。

鄭州規劃局和文物局的工作人員均認為,五家棉紡廠生活區的大門,記錄了鄭州工業發展史上一個重要時期,并承載著市民對這一時期工作和生活的珍貴回憶,是鄭州作為國家紡織城的歷史文化標志,是城市歷史文化遺產的重要組成部分,應當受到保護。(□記者 李嵐 實習生 陳娜 文 首席記者 閆化莊 圖)