發現茶樹后的一個相當長的時期里,茶葉還是從野生茶樹摘取,用作解毒治病的。大約到了西周初期,茶葉發展為菜食。茶葉從藥用、菜食、作祭品,發展為飲料,大約起于戰國,始于巴蜀,而后由西向東,自南而北,逐漸傳播至長江中下游和淮河流域。

西漢時,茶葉已成為商品。從王褒《僮約》中記載的:“烹荼盡(凈)具”、“武陽買茶”兩項,可見當時四川一帶飲茶已很普遍,并在武陽(今四川彭山縣)已形成茶葉產銷的初級市場。到了兩晉、南北朝時期,飲茶已由“朱門”走向“柴戶”。除四川早已栽種茶樹外,湖北、湖南、河南、浙江、江蘇、安徽等地栽茶辟園了,從而飲茶在民間逐漸普及。

茶在唐代達到了我國茶葉發展史上的第一個高峰。從西漢《僮約》的四川“武陽買茶”,到唐時《琵琶行》中“門前冷落車馬稀,老大嫁作商人婦。商人重利輕別離,前月浮粱買茶去。”的江西“浮梁買茶”,說明了自漢至唐800年間我國茶葉生產的不斷發展,新的茶葉集散市場的相繼形成和飲茶區域的日漸擴大。唐以前,茶在南方廣大地區已是比屋皆飲時,北方還沒有形成習俗。所謂“南人重茗飲,北人貴酪漿”。北朝中那些出身游牧部落的王公貴族,仍習慣以乳酪為漿,視茶飲為“水厄”。到了盛唐,北方已仿效南方飲茶的習慣,于是,江南大批茶葉長途運往華北各地。飲茶的風俗從山東兗州、臨淄、惠民和河北的滄州,漸漸擴大到東都洛陽和國都長安,在這些通都大邑中多設有茶館。

宋時,飲茶之風空前盛行。王安石在《議茶法》中說:“夫茶是為民用,等于米鹽,不可一日以無。”如果說,唐時把飲茶從南方推行到北方,宋代則已普及到整個東北,使茶真正成為“舉國之飲”,而且烹飲方法更加講究。

明代是我國茶葉歷史上的一個重要轉折時期。由于加工炒制方法的創新,帶來品飲方法的變革,從而推動了綠茶名品的發展和多種茶類的創制。今日之茶葉加工工藝、茶類形成以及品飲方法,基本上是明代奠定的。

唐宋兩代,茶葉加工都是采取蒸搗制作團茶,品飲時碾末烹煮。南宋時,紹興“日鑄茶”已出現用炒青法制成的散茶,品飲時直接撮泡。不過,其時散茶制法遠未推廣普及,這些散茶又大多仍是碾而飲用。明太祖洪武年間,下詔罷造福建建安的團茶,不再作為貢品,“惟令采芽茶以進”,這就為炒青制茶工藝的普及創造了條件。同時變碾末而飲為沸水沖泡的瀹飲法。明代步入了散茶撮泡獨盛的時期。

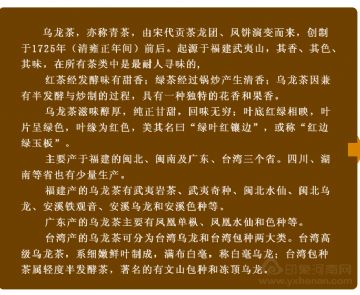

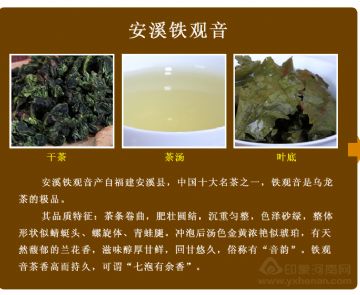

茶在清代已經有了新的發展,不但花茶已形成了固定產區和名品,還創制山了紅茶、烏龍茶。我國茶類的總體結構在清代已基本形成。

Copyright © 2011 Phoenix New Media Limited All Rights Reserved.

花樣餃子

花樣餃子 賣茶翁茶器圖

賣茶翁茶器圖