精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

殷商文化元素《漢字》展將在上海市群眾藝術館拉開帷幕

2012/9/2 15:28:24 點擊數: 【字體:大 中 小】

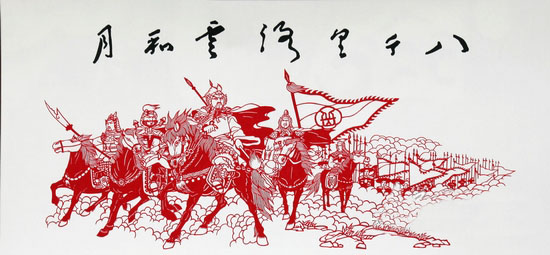

甲骨片上天機暗藏的占卜文字,青銅器內鑄刻清晰的神秘銘文,還有偉大的中國漢字自甲骨文、金文發展到隸書、楷書的數千年變化流轉……作為第十四屆中國上海國際藝術節“河南文化周”的重要組成部分,融匯殷商文化元素的《漢字》展將于11月6日-18日在上海市群眾藝術館拉開帷幕。日前,記者趕赴河南安陽實地探訪巡展的籌備情況。

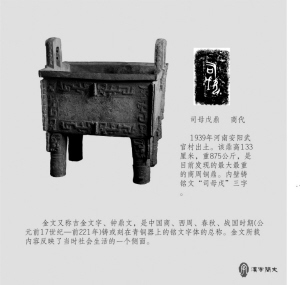

《漢字》展由河南安陽中國文字博物館精心打造,展覽以圖片的形式將漢字的起源、形成、發展、演變和傳播娓娓道來,而司母戊鼎等高仿真青銅器也將“裸展”陳列,讓參觀者能夠親手觸摸內壁文字,感受華夏文明的浩瀚深邃。

漢字是世界最古老的文字之一,起源于遠古刻畫符號,成熟并使用最晚始于商代(公元前1600年-前1100年),歷經甲骨文、金文、小篆、隸書、楷書等變化,熔鑄了中國人的智慧,也是中華傳統文化的縮影。

從倉頡造字的古老傳說到100多年前甲骨文的發現,歷代中國學者一直致力于揭開漢字起源之謎。甲骨文主要發現于河南安陽殷墟,迄今共出土13余萬片,總計單字字數約5000個,目前可釋字約1500個。

此度來滬的中國文字博物館《漢字》展,是珍貴的甲骨文第一次成系統大規模“走”出安陽布展。館方將以圖片、高仿制品和多媒體的方式,精選部分富有史料研究和觀賞價值的甲骨片,讓觀眾近距離感受甲骨文的獨特魅力。屆時,觀眾既可鳥瞰河南殷墟宮殿宗廟區,又能盡情觀賞的甲骨刻辭內容。

殷商時代慣以占卜探問未知事件,甲骨是重要占卜工具,上面的刻辭文字亦記載了古人問卜的內容,其中包含了祭祀、戰爭、田獵、氣象預報、生育甚至車禍等細節,面面俱到十分有趣。為讓更多人了解甲骨文,展覽的說明文字會配有中英文對照,現場還會有專業講解員。

青銅器對多數人而言并不陌生,可相比傳統展覽里隔著玻璃罩著觀賞,可以親手觸摸感受內壁鑄刻文字自是更有意思。為讓參觀者能夠零距離感受殷商文化,館方特別挑選了司母戊鼎、毛公鼎等5件青銅器文物,并以此為模型制作同比例大小的高仿真展品,讓愛好者在一飽眼福的同時也能輕撫青銅器,細賞內壁中鑄刻的鐘鼎文。

據悉,此度被館方選中制成仿制品的這5件青銅器都極具文物價值,其中尤以司母戊鼎為最。1939年在河南安陽武官村出土的司母戊鼎,高133厘米,重875公斤,是目前發現的最大最重的商周銅鼎。內壁鑄銘文“司母戊”三字,或釋為“后母戊”,“后母戊”為商王武丁的配偶之一,很值得一看。(原標題:從甲骨文中讀懂殷商文化)

責任編輯:M005文章來源:搜狐新聞(2012-09-02)

相關信息

精彩展示

評論區

友情鏈接

百度