-

沒有記錄!

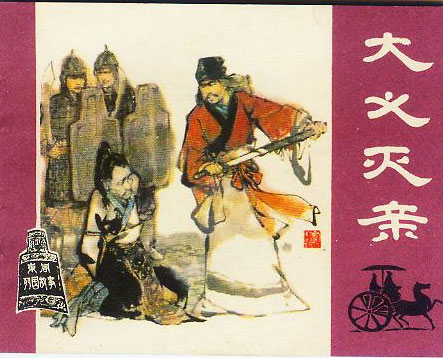

作威作福

2013/7/10 9:40:19 點擊數: 【字體:大 中 小】

【成語典故】作威作福(zuò wēi zuò fú)

【典故出處】出自《尚書.洪范》:“惟辟作福,惟辟作威,惟辟玉食。臣無有作福作威玉食。” 《梁書.武帝紀論》:“然朱異之徒,作威作福,挾朋樹黨,政以賄成。”

【成語釋意】原指只有君王才能專行賞罰,獨攬威權。后泛指憑借職位,妄自尊大,濫用權勢。

【朝歌淵源】箕子是朝歌人,曾任帝辛時代的太師。周滅商后,武王向他詢問治國安邦之道,后人根據箕子的話寫成《尚書•洪范》。唐朝時,在朝歌南關建箕子廟,文學家柳宗元為其寫了碑文,今存。

【成語故事】牧野之戰,商軍大敗,殷紂王鹿臺自焚,強大的西周滅掉了殷商。都城朝歌被廢,象征國家權力的九鼎被移往洛陽,讓紂王之子武庚管理殷商余民。

武王慕箕子之名,派召公釋放了箕子,并向他詢問治國安邦之道。《尚書.洪范》是根據箕子的話寫成的。

武王說道:“啊!箕子,上天庇護下民,幫助他們和睦地居住在一起,我不知道上天規定了哪些治國的常理。”

箕子回答說:“我聽說從前鯀以堵塞治理洪水,違背了自然規律,將水火木金土五行的排列擾亂了,許多水利工程都以失敗告終。天帝大怒,沒有把九種治國大法給鯀。鯀在流放中死去,禹起來繼承父業,順應自然規律以疏為主,天帝就幫助他,使之治水成功,免除了洪水泛濫之災。大禹為了治水三過家門而不入,上天受到感動,就把九種大法賜給了他,治國安邦的常理因此確立起來。”

箕子總結出上天規定的治國常理是:“第一是五行,第二是慎重做好五件事,第三是努力辦好八種政務,第四是合用五種記時方法,第五是建立最高法則,第六是用三種德行治理臣民,第七是明智地用卜筮來排除疑惑,第八是細致研究各種征兆,第九是用五福勸勉匝民,用六極懲戒罪惡” 。他總結說,要想當好天子,就應當像做父母一樣,把老百姓當作自己的孩子,來做天下臣民的君王。

其中在三德中,他指出只有君王才能作福作威,臣子不能。后來引用時常用作威作福泛指憑借職位,妄自尊大,濫用權勢。

箕子把自己的治國之道和盤托出,并非有意于食周粟做順民,而是把自己在殷商這一段的歷史做個總結,以便開啟一段新的歷史。

武王也覺察出箕子的用意,他不愧是一代明君,胸懷寬仁,便封箕子于朝鮮,并且不把他當作臣子對待。箕子遂率商朝遺老故舊一大批人東渡朝鮮,至于今之平壤,建立起了一個新的諸侯國,史稱箕子朝鮮。箕子治國毋偏毋頗,以仁以德,輔以律法,頒布施行了“犯禁八條”,國中大治,老百姓夜不閉戶,安居樂業,創朝鮮半島文明開化之始,被中原稱譽為“君子之國”。

今朝鮮平壤有箕子陵,是其遺跡。唐朝時,在朝歌南關建箕子廟,文學家柳宗元為其寫了碑文。明正德年間,在南門內路西建有“三仁祠”,以祀其位,遺址尚存。今日之“三仁祠”在淇縣摘星公園內。