-

沒有記錄!

“有山在而水自流——探訪浚縣泥咕咕系列”之三

2013/4/8 18:41:14 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

“有山在而水自流——探訪浚縣泥咕咕系列”之三

□首席記者姚偉文圖

楊 屯位于浚縣城東,距離大 山兩三里路。站在山腳向東望去,平坦的原野上麥苗青青,村莊如麥田中的孤島,樸素而安詳。

一條小路,將村莊與世界相連。常見的村莊景象,院落外,老人靠墻坐著,安靜地享用冬天的陽光;他們的身邊,孩子們呼喊著奔跑,不能片刻消停。和一般村莊的村民不同的是,楊 屯人對我們這些外人的到來并不怎么留意。村子名聲在外,村民們已經(jīng)習(xí)慣了各色人等進入他們的生活。后來跟他們聊天,村民說,扛著攝像機的記者,大驚小怪的游人,搞美術(shù)的教授、學(xué)者,金發(fā)碧眼的老外,都是村里的常客,他們早見怪不怪了。

在村子里流連了幾天,我們接觸了十來位農(nóng)民藝術(shù)家,他們賦予泥巴的鮮活和生動,讓我們驚奇贊嘆,深深沉醉。從村民口中,我們也了解到了泥咕咕歷代相傳、生生不息的歷史。不同的時代,泥咕咕對他們的意義是不一樣的,有時是一種愛好,有時是一個飯碗,而有的時候,是他們賴以活命的依靠。

在楊 屯老一輩兒人中,出了不少高人,他們的作品各有特色,風格獨具。王廷良以戲曲人物見長,造型古拙厚重;王藍田注重趣味性,作品形態(tài)生動,細膩精致;李永連的作品富于夸張,以豪放著稱;侯全德則注重造型變化,作品以新奇著稱。但這些前輩高人多已去世,85歲的王藍田先生碩果僅存。經(jīng)浚縣宣傳部新聞科長趙士杰介紹,我們前去拜訪了王藍田先生。

坐在家中擺放泥咕咕的架子前,王藍田輕聲緩語,將我們帶進了泥咕咕剛剛走過的這百十年。

小時候的“家庭作業(yè)”

跨進王家的大門,王藍田正帶著他的孫子王紅杰捏泥咕咕。

老人比較瘦,身穿黑色棉襖棉褲,跟一般的鄉(xiāng)下老人沒什么兩樣。雖然滿臉都是皺紋,下頜白須稀疏,但眼神中卻透著一種生動的氣息。家人說,老人85歲了,但每天都要捏些泥咕咕,對于他來說,這是天下最開心、最有趣的事。

見到我們來,老人馬上要停下手中的活兒,但我們不愿錯過大飽眼福的機會,堅持讓他繼續(xù)捏。只見老人拿起一團泥,捏一會兒用根小棍兒扎扎捅捅,幾分鐘后,一個小豬捏成,生動有趣,活靈活現(xiàn),像是一頭小活豬要從老人的手中掙脫出來,看得周圍的人嘖嘖稱奇。

王紅杰隨后也捏完了,在我們這些外行看來,他捏得也很好,但總覺得沒有爺爺捏得生動有趣。他把自己捏的小豬遞過來,讓爺爺指點。王藍田也不多說,只是在小豬身上捏幾下給他看。老人說,村里人祖祖輩輩都是這么學(xué)捏泥咕咕,說多了也沒用,都是從小在家里看,大了開始捏,捏著捏著就會了。

王藍田生于1922年,六七歲就開始捏泥咕咕,那時他爺爺像布置家庭作業(yè)一樣,規(guī)定他們小孩子每人每天要捏50個泥咕咕,捏夠數(shù)才能玩,不夠不準出門。

他家22口人,爺爺是掌柜,大小事都管。家里除了婦女,男的都得捏泥咕咕,那會兒講究男耕女織,女的主要是紡花織布。他父親弟兄四個,每人面前一塊泥,孩子們都跟著各自的父親干。他父親捏大泥咕咕,二叔捏馬,四叔會捏大頭獅子,小孩子們光捏手指頭肚兒大的小咕咕。那會兒沒多少精美的泥咕咕,生活艱難,做得再好也賣不上價錢,所以不講究好,只講究多,多了才能多賣錢。

一家人忙乎一冬,正月廟會去賣,當時廟會很盛,“不管捏多少泥咕咕,都能賣完。”王藍田說,“每天要往會上擔兩三趟。”賣完了泥咕咕,爺爺就主持著分錢,小孩兒們也都有份兒,讓他們來年干活有勁兒。

從十多歲起,王藍田逐漸展現(xiàn)出過人的靈氣和才華,他捏的泥咕咕靈巧生動,很受歡迎。對于他來說,捏泥咕咕是一件非常有趣好玩的事兒,他不斷嘗試捏新的東西,看見啥捏啥,喜歡啥捏啥,捏出來就有人喜歡。飛禽走獸,戲劇人物等,都捏得惟妙惟肖,活靈活現(xiàn)。捏神仙最作難,不知道長啥樣、啥行頭。后來聽戲聽說書,他就很注意神仙長啥樣。呂洞賓是“天子寶劍在他身,柳枝是他跟班人”,這就可以了:捏個老道,背把劍。漢鐘離是“身穿八卦衣,芭蕉扇提手里。黃騰騰的風,呼啦啦的雨……”有這幾句詞,他捏的漢鐘離活靈活現(xiàn)。

成年后,除了上浚縣的兩次廟會,他又開始跟著村里人到處趕廟會,主要是本縣的同山會、白廟會、鉅橋會等,有時到外省趕廟會。

老人自豪地說,他捏的東西“走哪賣哪”,到處都受歡迎。去山西串親戚時,他一看那邊沒有人賣泥咕咕,就弄點土開始捏,沒想到轟動當?shù)亍?ldquo;那兒的人跟看把戲一樣圍著瞧,亂往我手里塞錢,一筐泥咕咕一會兒就賣完了。“

靠泥咕咕活下來

說起往事,老人時常岔開話題感慨。這80年,世界的變化太大了,80年前他童年記憶中的世界,與現(xiàn)在幾乎完全兩樣。

“那會兒都用火鐮、火紙媒兒打火,連唱戲用的都是黑油燈。看到個自行車俺們都攆著瞧,稀罕,就倆輪,咋騎著就能走路。”老人熱切地說著,仿佛恨不得拉我們回去,看看以前那個世界:“做個夢也想不到,會發(fā)展到這個時代!”

老人說,小的時候都很窮,大鹽(指海鹽)吃不起,用小鹽腌紅薯稈當菜,“現(xiàn)在的人,吃肉都沒味兒!”那時,整個楊 屯都很窮,村東是沙土地,再往東七八里,都是鹽堿地。這一帶過去是黃河,雖然已經(jīng)改道數(shù)百年,黃河還深刻影響著人們的生活。好在地層下多的是黃河淤泥,村里人靠捏泥咕咕,等著起廟會了掙點錢貼補家用,維持生計。所以那個時候,村里大多數(shù)人家都捏泥咕咕,不捏泥咕咕的人家,都制作木葫蘆、彩蛋等木貨(木制玩具)。

老人說,他這一輩子,最難的是在1942、1943年,地里沒收成,一家人靠著泥咕咕才活了下來。

“那年先是下雨,一下48天,溝里直往外漫水。然后幾個月不下雨,麥子、玉米全旱死了,一畝地收二斗,一斗30斤;第二年除了旱還起了蝗蟲,地里小螞蚱一個接一個往外出,鋪了一層,然后飛了起來,遮天蔽日……”

家里沒吃的,他母親只能拿樹葉、紅薯葉做飯。要活命,只有一條路:挑泥咕咕去外地換糧食。當時王藍田20來歲,成為全家人的依靠。那時整個豫北都受災(zāi),很多地方餓死人,要走到山西、山東才能換到糧食。

那時正是抗戰(zhàn)期間,既有“老日”,又有很多土匪,必須小心謹慎,繞著路走。王藍田每次出門,盡自己最大氣力,“能挑多少挑多少”。走到?jīng)]受災(zāi)的地面,拿泥咕咕換個饃,換把花生,或者換個玉米棒,只要是能吃的,什么都換。

等一擔子泥咕咕換得差不多了,王藍田就往回返,把換來的花生、玉米、干饃、干窩窩什么的挑回家,全家人就靠這活了下來。

成為“民間工藝大師”

新中國成立后,廟會被視為封建迷信活動,泥咕咕也不被提倡,但為了生計,楊 屯人并沒有停手。“文化大革命”時,泥咕咕被當做“四舊”,縣里一個頭頭下令不準再捏泥咕咕,派人來村里,把捏好的泥咕咕全部收走了。

村里的地不好,不捏點泥咕咕,很多人家吃不飽肚子,所以大家背地里還捏,捏好了用架子車拉到外地去賣。常有人攔著刁難,但村民并不擔心,泥咕咕就是他們最好的通行證。堆下笑臉,他們挑些精巧的泥咕咕送過去,讓攔路的人捎回去給孩子玩。看著好玩的泥咕咕,那些人繃緊的臉大多露出笑容,就揮揮手讓他們過去。

上個世紀80年代,上邊開始重視民間的東西,泥咕咕時來運轉(zhuǎn),逐漸興盛起來。

1984年,河南省工藝美術(shù)總公司派人到楊 屯,讓村支書幫著收集老藝人們的作品,要從中選一個人到鄭州去。王藍田送了一件活頭獅子,最終被選中,由鄉(xiāng)里派人,將他一路送到鄭州。

王藍田一出手,省工藝美術(shù)總公司的人就瞪直了眼,每捏成一件,都是一陣叫好聲。人家看重,王藍田心中快意,拿出了平生的絕技,連著捏了四天,看得大家無比敬服。后來跟大家熟悉了,坐在一起說閑話,王藍田說:“能去北京瞧瞧,這輩子就值了。”本來是無心的話,但正好公司也有意送他到北京去表演,很快就派人與他一起去了北京。

四五天之內(nèi),王藍田從村里到鄭州,又從鄭州到北京,過去養(yǎng)家糊口的營生成了藝術(shù),他也從一個普通農(nóng)民,成了眾人注目的民間藝術(shù)家。在北京,他同樣贏得了一陣陣的叫好聲,在中央美術(shù)館、中央美院,那些著名的畫家、美術(shù)系的教授,同樣認為王藍田的泥咕咕是不凡的藝術(shù)品。這些專業(yè)人士給予他高度的評價,一位畫家曾贊佩地說:“其創(chuàng)作題材廣泛,作品形象生動,夸張簡潔,神采畢現(xiàn),堪與大寫意的中國畫相媲美,無論是人物還是飛禽走獸,千姿百態(tài),在粗獷中凸顯一種靈氣。”

而浚縣泥咕咕豪放大氣、富有親和力的獨特風格,也受到業(yè)界的重視,被專家們稱為“中國古文化的活化石”。

1988年,河南民間美術(shù)協(xié)會正式命名王藍田為“民間藝術(shù)家”,上個世紀90年代,聯(lián)合國教科文組織更是命名他為“民間工藝美術(shù)大師”。

古道熱腸甘享清貧

我們聊天的時候,王家來了一撥鄭州人,買了幾件泥咕咕后,幾個漂亮女孩似乎意猶未盡,湊過來跟王藍田說話。

老人對此早已習(xí)慣,他名聲在外,常有人來家里買泥咕咕。我們覺得有點奇怪的是,老人成名已20多年,但王家仍很簡樸,跟一般農(nóng)家沒什么區(qū)別。王紅杰告訴我們,他家收入并不高,跟外出打工的人掙得差不多。

浚縣民風淳厚,王藍田更是為人厚道。“來買泥咕咕的,沒人跟我還價,都是要多少給多少,很多專家甚至恨不得多給些錢,但我覺得這東西沒本錢,地下土做的,要個工夫錢就可以了,要多了跟‘愨人’一樣。”老人這樣說。

他家的泥咕咕是折合成工作時間定價的,一天能做的30元,兩天能做的60元。泥咕咕工藝過程很復(fù)雜,取土、和泥、捏制、烘干、窯燒、上色等,他們只能根據(jù)經(jīng)驗,將工時大致折合在每件泥咕咕上。

前段時間,省群藝館的專家倪寶誠打來電話,說他有個日本朋友要去買泥咕咕,一再交代王藍田:“你要貴點啊,小的要30元!”日本人來了,非常喜歡他的東西,但王藍田要不出那個價格,他覺得那太貴。后來日本人挑了幾十個小泥咕咕,也沒問價,按每個30元付了款。原來倪寶誠料到他不會要那樣的價格,干脆自己幫他講好了價格。

很多人被老人的作品打動,更為他的厚道感動,在北京教書的德國人石奧蘭(音)跟老人就是好朋友。

石奧蘭第一次來王家,挑了190元的東西,可他給了260元。王藍田說:“你給多了。”石奧蘭說:“是你要得太便宜”。

第二次,石奧蘭又要了300元的泥咕咕,說他要回德國了,想帶回去看有沒有人喜歡。過了一段時間,石奧蘭又送來了2000元錢,說他把那些泥咕咕放在一個書店的櫥窗里,很快都賣完了,這是賺的錢。王藍田說:“這錢不能收,你給過300元了。”石奧蘭說:“這是你作品的價值,我也沒拿運費,一個挎包就背回去了。”“非典”前,石奧蘭打電話讓捏一批小的泥咕咕他帶回去,結(jié)果“非典”爆發(fā),他沒來成。2006年春節(jié),他本來說再來,后來因身體原因沒來成。

老人對石奧蘭印象很好,他們都是那種天性純樸的人,交往沒有任何隔閡。石奧蘭在北京待了10多年,娶了個山東媳婦。他說的話都能懂,但“瞅著不像咱國人”,老人就問他:“你是哪的人?”他媳婦就反問:“你看他不一樣?”“是啊,頭發(fā)藍。”他媳婦就笑:“他鼻子還高呢。”到現(xiàn)在,每逢過年過節(jié),石奧蘭一家都打電話問候。

說起這些,王藍田心情很好,他覺得泥咕咕給他帶來的,已經(jīng)很多很多。“該我吃這碗飯,85歲了,眼不花,手不顫。”2007年春節(jié)前,老人又買了一套《水滸》畫冊,捏了兩套水滸人物,這是他以前從沒捏過的。

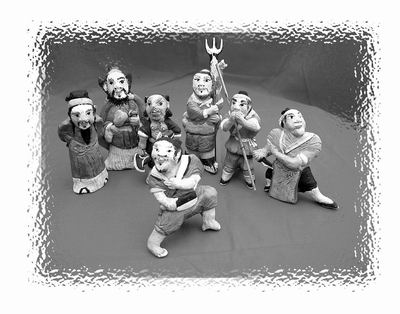

在楊 屯老一輩兒人中,出了不少高人,他們的作品各有特色,風格獨具,其中85歲的王藍田先生上個世紀90年代,被聯(lián)合國教科文組織命名為“民間工藝美術(shù)大師”。圖為王藍田在教其孫子捏泥咕咕。

對于王藍田來說,捏泥咕咕是一件非常有趣的事兒,他看見啥捏啥,喜歡啥捏啥。他捏的飛禽走獸、戲劇人物等都惟妙惟肖,活靈活現(xiàn)。