精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

鄉情年景 河南十八地市年俗大薈萃

2016/2/15 17:07:22 點擊數: 【字體:大 中 小】

河南文化底蘊深厚,豐富多彩的春節習俗是其中的一大亮點。

小年之后,年味漸濃,人們開始買年貨,添新衣,歡天喜地的準備著迎接新的一年。

在團圓、思念的氣氛中,春節這一古老習俗,在傳承傳統文化的同時,也給在外奮斗的人們一個訊號,該回家過年了……

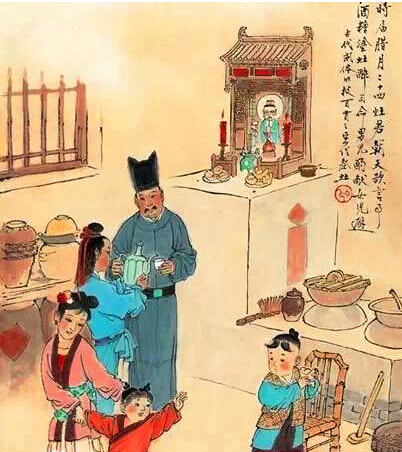

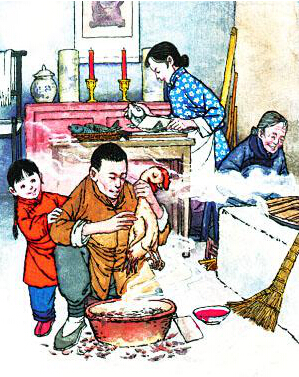

在鄭州,有“二十三,祭灶官;二十四;掃房子;二十五,磨豆腐;二十六,割塊肉;二十七,宰只雞;二十八,貼嘎嘎;二十九,蒸饅頭;三十兒,包扁食;大年初一,磕頭作揖”的說法。春節時,還有在餃子里放硬幣的習俗,吃到的人在新的一年萬事如意,運程好。初二以后的幾天就是走親訪友了,小朋友的壓歲錢是少不了的。

在開封,從舊歲的十二月初八到新年正月初五均是年日。大年三十兒慣稱除夕,家家戶戶都要貼春聯。以往這一天,開封還有諸多舊俗, 如“文官封印、武官封操、商業封門、說書封板、討飯的封棍”等。舊時,流傳有“臘 八、祭灶,新年來到,姑娘要花,小子要炮”的俗語。所以,一到臘八,開封城鄉便有年味兒了。

在洛陽,初一一般是拜訪同族親戚,初二嫁出去的閨女要回娘家拜年,也稱“歸寧”。禮品也有講究,多為“四色禮”:一塊禮肉、一瓶好酒、一包糖果、一盒點心。初三到初五,依然是串親戚。家中年內有新喪的人家例外,需要等到破五以后。破五,就是正月初五。這天,人們會端出一盆臟水潑掉,寓意把一年的晦氣都潑掉,名曰“潑污”。

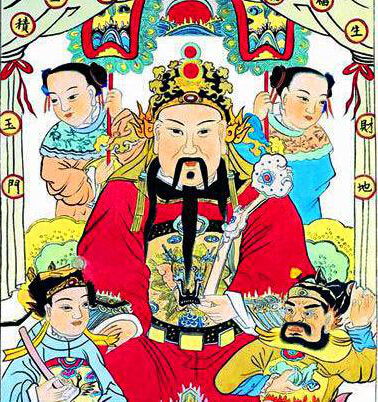

在南陽,三十傍晚有送燈的習俗,即鄉村各家各戶將用紙扎成的燈籠,接上立柱,送于墳上,長夜照明,請先祖隨人過年,初一早上收回該燈。在三十晚上,還有在大門里門檻處放桃木棍,防止“野鬼”進家的習俗。第二天早上則有“開門爆竹”的說法,即開門先燃放爆竹,“接年”或“迎財神”,然后再煮餃子,敬天、敬地、敬祖先后全家共食。

在安陽有一種古老的習俗叫“撒蠟走”,今已不存。是指在農歷臘月二十九,林州地區的人們以附近大村莊為首,組成數十人提燈籠、敲大鼓、拍大鐃、捧香卷的隊伍,到各村寺廟神位前,點蠟燭,燒香箔,祭神驅邪送福音。一村送,另村接,十分隆重。上世紀五十年代以后,此俗消失,改為“二十九去打酒”。

在新鄉,有耍社火的習俗。流傳的俗語里有“莊稼人想要樂,唱戲耍社火”。社火是農耕社會流傳至今的節慶活動,現今新鄉的社火多以村為單位。每年春節,各個村子都會玩一場社火,稱之為“會”,有|“不玩社火不算過年”的說法。龍燈、旱船、抬閣、背樁、耍馬皮、跑竹馬等,都能在社火中看到。

在焦作,俗語里有“臘月二十四,撣塵掃房子”,寓意要把一切窮運、晦氣統統掃出門。過年時,還有“貼窗花和倒貼福字”的習俗。會將“福”字剪成各種圖案,來表達祝福,有壽星、壽桃、鯉魚跳龍門、五谷豐登、龍鳳呈祥等。

在濮陽地區,春節的習俗與其他地方有很大的不同。濮陽地區在臘月二十六這一天,需蒸花糕、煎炸食物,以備待客。在大年初十則有“祭石頭生辰”的習俗,這天要禁止搬動任何石頭,人們稱之為“石不動”。

在鶴壁新年習俗里,浚縣廟會不得不提,它是一種古老的漢族民俗及民間宗教文化活動。活動貫穿于每年的整個農歷正月,一直到二月都熙熙不散,有“華北第一大古廟會”之稱。會期長,規模大,保持著明清特色,吸引著晉冀魯鄂皖周邊20個省市以及海內外的數百萬香客游人。

在許昌禹州,人們稱春節為“年歇”。有“二十三祭灶官,二十四掃房子,二十五打豆腐,二十六去割肉,二十七殺年雞,二十八貼花花(春聯),二十九去灌酒,年三十包餃子,大年初一去作揖”的說法,為人們具體描述了過年的主要過程。

在漯河,初一早上有“喝糖茶、祭神迎‘年’”的習俗。吃完了午飯才打開大門,迎接喜神,寓意新的一年幸福快樂。初二,是女兒回娘家拜年的日子,在娘家只吃午飯,晚飯前趕回婆家,人們稱之為“食日晝”。初五,財神爺過生日,有“吃財神飯”的說法。在面 條上放幾個由糖和面粉做成的銅錢,以祈求財神保佑。做生意的人也習慣在初五開門迎客。

在商丘,餃子是春節不可缺少的美食。年三十要吃扁食、貼門對。年初一起五更,放鞭炮,吃扁食。結婚的男子給長輩磕頭、到家廟拜祖宗都要端扁食。初五,即破五,家家戶戶捏扁食,叫“捏碎”。最后還要用大面片蓋住剩下的扁食餡,象征把破破碎碎包住了,寓意人們在新的一年吉祥如意。

在信陽農村,“打糍粑”是人們迎春的傳統習俗。正月初一,人們雞鳴即起,開門迎神。早飯吃水餃或掛面,少數地方吃元宵。在信陽新縣部分地區,初一家家煮雞蛋(謂之元寶),且在初三這天只給岳父母拜年。

在周口,春節活動以祭祀祖神、祭奠祖先、除舊布新、迎禧接福、祈求豐年、看燈會、賞花燈、猜燈謎為主要內容。在走親戚時,要帶上“大饃”和“棗山”。大年初三,人們有趕廟會,拜祭伏羲的習俗。

在濟源,農歷年末最后一天,舊時稱除夕夜,家家戶戶要“迎神”、“祭祖”。為孩子預備第二天穿戴,直至子夜不眠,謂之“熬百歲”。初一,人們“五更”起床,更換新衣,燃放鞭炮,歡度節日。舊時,各家各戶起床后首先是安神祭祖,然后晚輩給長輩扣頭作揖,長輩給晚輩壓歲錢。初二起,人們開始走親戚,以血緣遠近為序,直到親戚走完為止。

在平頂山,年三十包餃子時,將數枚硬幣分別包入餃子里。初一早飯,誰吃到硬幣餃子誰在這一年就有福,給全家老少帶來極大的樂趣。在平頂山一帶也有過年吃大燴菜的習俗,熱氣騰騰寓意來年財源廣進紅紅火火。

在三門峽地區,春節期間有一種獨特的習俗,“罵社火”。傳說,堯舜時,為紀念黃帝和嫫母人們每年春季都要舉行祭祀活動,后來,自發活動有好有差,人們互相挑剔,出現了罵的內容,后漸漸演變為“罵社火”。現在,罵社火則起到一種反映民意、教育大眾、扶持風氣的作用,是河南省非物質文化遺產。

在駐馬店,打鐵花是春節的特色民俗。每到過年,一千多度的鐵水在棚頂迸散開來,鐵花又點燃棚上的鞭炮、煙花,滿天的火光瞬間就映紅了人們的面龐,煞是好看。除此外,在駐馬店正陽縣一帶,家家戶戶還有在門楣上貼“門錢”,紅、粉、黃、綠、藍五色一組,最早是為了驅趕叫“年”的怪獸,現在又寓意著財源滾滾。

十里不同風,百里不同俗。不同的地域,不同的文化,也造就了繽紛絢爛的民俗文化。每一個地方,每一 個民俗,都有自己的那份獨特之處!

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

下一條:沒有了上一條:大年初一到大年初七吃什么?

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區