-

沒有記錄!

探佚消失的《樂經》——河南博物院藏“熹平石經”殘石內容管窺

2013/11/22 16:14:17 點擊數: 【字體:大 中 小】

儒家本有六經,為《詩經》《尚書》《儀禮》《樂經》《周易》《春秋》,簡稱“詩、書、禮、易、樂、春秋”。但《樂經》久已失傳。長久以來,歷代文人均為儒家重要經籍《樂經》的亡佚而惋惜,抱著有朝一日能重見《樂經》之期冀。

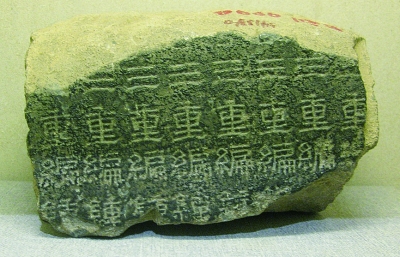

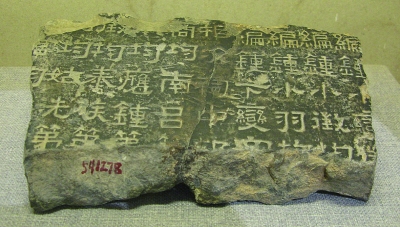

河南博物院藏有被譽為“我國最早的官定儒家經本”的“熹平石經”殘石三件,其中二塊殘碑文字全都與“音”“律”以及樂器(編鐘)有關。這二件殘石所刻內容似乎就是早已失傳的儒家經籍《樂經》。因石藏河南,為闡述方便,將此兩件“熹平石經”殘石分別命名為“豫一”“豫二”。

“豫一”共存十行47字(包括可辨識的殘字),按照早年發現的《熹平石經》其他部分的“經文以隸書自右向左抄寫,各石行數及每行字數各不相同”的書寫規律,“豫一”這些文字分別是:

編鐘小變徴……編鐘小徴均……編鐘小羽均……編鐘下變宮……

……相□祠中□……

……商均南呂第……(角)均應鐘第……徴均泰簇第……(羽)均姑洗第……(宮)均……

從以上文字看皆為中國傳統音律(“五音十二律”)之內容。需要注意的是“豫一”中間(右起第五行)文字“相□祠中□”,此行僅五字就有兩個字辨識起來非常困難。“豫一”殘碑是曾經斷裂后粘接修復的,斷裂及修復粘接的位置恰在此處,大概因此文字走形變樣,辨識困難。另外,中間的這行文字內容明顯與左右文字內容有別,應為篇章題目(據《熹平石經》其他研究文章:“每經分出篇章,每篇小題在上,大題在下,單占一行以示分別。”)。

此行篇章題目文字中間清楚處可見“祠”字。《康熙字典》中祠“音詞。祭也”,清楚地說明了“祠”的意義與性質。“祠”字在《樂經》此處出現,至少說明音樂的祭祀作用,似乎也旁證了《樂經》所記為祭祀用樂。

“豫二”共存八行29字(包括可辨識的殘字),這些文字分別是:

……三重編……三重編……三重編鐘……三重編鐘……三重編鐘……三重編鐘……三重編鐘……三重編鐘……

以上文字內容幾乎盡同,皆為“三,重編鐘……”的重復,各行頂端文字殘缺較多,但據筆畫依稀可辨,參考“豫一”文字,其各行頂端均應為“第”字,即各行均為“第三,重編鐘……”

“豫一”中的“南呂”“應鐘”“泰簇”“姑洗”皆為“十二律”中的律呂名。“豫二”文字的“三”(第三),當是指編鐘在編鐘架上的位置。《隋書·音樂志》載:編鐘“各應律呂,大小以次,編而懸之”。湖北曾侯乙墓中的編鐘即是分為三層布列:最上一排布列小的“紐鐘”,中間一排布列稍大些的“甬鐘”,最下也就是第三排則布列大型的“镈鐘”。

“豫一”文字中:“編鐘”已經很清楚,“小”字應是指“小的紐鐘”;“下”字,或是指此編鐘懸掛于此排“小編鐘”的“下面”。“變徴”“徴”“羽”“變宮”則是樂音名,即音階序列之#4(變徴)、5(徴)、6(羽)、7(變宮)。

而“編鐘小羽均”與“商均南呂”“角均應鐘”“徴均泰簇”“羽均姑洗第”“宮均……”中的“均”字,雖然字典上有多種解釋,但《禮·樂記》“樂所以立均”之字義與此碑文字意最為貼合,此處“均”之字義是“宮調”的意思,就是說將沒有絕對音高的樂音對應到有絕對音高的“律”上,即是將“商(宮調)”定位于“南呂”,“角(宮調)”定位于“應鐘”,“徴(宮調)定位為“泰簇”,“羽(宮調)定位為“姑洗”。這與《晉書·律歷志》所云之“清角之調以姑洗為宮……太簇為變宮”意義應該是相同的。

“第”字則與“豫二”碑上“三”字上面的“第”字意義完全一樣,下面應該接數字(一、二或三,指編鐘架上的第一、第二或第三排)。

據以上“豫一”“豫二”文字,應能看出全都與“樂”密切相關,那會不會是其他關于音樂的文獻呢?

《熹平石經》自北宋以來即備受重視,不斷有人辨識考證,已被歷代學者公認為“中國刻于石碑上最早的官定儒家經本”,“立于洛陽城南開陽門外太學講堂(遺址在今河南偃師朱家圪垱村)前的《熹平石經》之四十六碑皆是儒家經籍,《熹平石經》不會有任何儒家經籍之外的文獻入選。”而在儒家其他經籍中從未發現有如此密集的關于音樂的內容。且《禮記·樂記》雖是談“樂”,但通篇并無這兩塊殘碑所載之文字。因此“豫一”“豫二”文字內容為《樂經》應該可以肯定。

據王國維考證,熹平石經的內容包括《詩》《書》《禮》《易》《春秋》五經,并《公羊》《論語》二傳。王國維所歸納的《熹平石經》“七經”中并無《樂》,應是當時所見資料不全所致。

關于儒家重要經籍《樂經》的亡佚有多種說法。大多人認為《樂經》是亡于秦火;也有人認為《樂經》其實是其他文獻(比如認為《周禮·春官宗伯》之《大司樂章》為《樂經》)。因《樂經》佚失得過于徹底,過去世間未發現《樂經》的任何吉光片羽,以至有人干脆認為本來就沒有《樂經》這部經(如清代邵懿辰就著有《禮經通論·論樂本無經》),近代部分持“疑古”“非古”態度的人更是對儒家曾有《樂經》之說持完全否定態度。

至于《樂經》的亡佚時間,過去許多人認為《樂經》是亡于秦火。河南博物院這兩塊《熹平石經》殘碑則證明,至少在東漢,《樂經》亦曾經以儒家經書的形式立于洛陽太學門外,此后亦曾有四方學者云集洛陽觀看、抄寫。《樂經》的真正亡佚時間應該晚于漢獻帝初平元年董卓焚燒洛陽宮室之劫。

秦代戰亂之后,民間仍然藏有各種儒家經本的抄本,因各家抄本的文字差別,漢代時博士考試亦常因文字異同引起爭端,甚至行賄改蘭臺漆書經字。漢靈帝熹平四年(175),議郎蔡邕等奏求正定六經文字,得到靈帝許可,才有了《熹平石經》這種“官定儒家經本”立于太學。董卓焚燒洛陽宮室后,民間亦當有不少《樂經》抄本流傳,但《樂經》這種具有明確指向性、對場所與環境有著強烈依賴性、只能在國家最高祭祀中所用的經籍與普通人漸行漸遠,一般儒生再也不得見宮廷祭祀活動,“編鐘”等樂器也從日常器樂中消失,學無以致用,這才使得《樂經》逐漸亡佚。

特別需要提到的是,據《后漢書·蔡邕傳》的記載,熹平四年“蔡邕與五官中郎將堂溪典、光祿大夫楊賜、諫議大夫馬日磾、議郎張馴、韓說、太史令單揚等奏求正定《六經》文字。靈帝許之。邕乃自書丹于碑,使工鐫刻,立于太學門外”。這里提到的是“六經文字”,亦可推知當時《樂經》仍然存在。

《后漢書》中的《靈帝紀》《盧植傳》《宦者傳》中關于石經的記載皆是稱“五經”,與《蔡邕傳》所言不同。對此,清代翁方綱說:“《靈帝紀》所云‘詔諸儒正五經’者乃渾舉之詞,《蔡邕傳》所云‘奏求正定六經’者,是核實之文也。”

“豫一”“豫二”已經見到的文字雖僅76字,但已證明了不少中國古代音樂方面的問題。“豫一”文字反映的音階布列,其“變徴”“徴”“羽”“變宮”即音階序列之#4(變徴)、5(徴)、6(羽)、7(變宮),有別于一般“五音”的音階組合,“變徴”音突出,是為演奏“雅樂”亦即宮廷用祭祀音樂而如此布列的。又據“豫一”所載之音階布列,按照儒家經籍一以貫之的“中”觀念,還可推測出此種音階布列的編鐘最宜用以演奏的樂曲之“宮調”。(原標題:探佚消失的《樂經》——河南博物院藏“熹平石經”殘石內容管窺)