精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

“織女南陽會牛郎”系列之六 “七夕”文化如何重現活力?

2013/5/10 10:39:55 點擊數: 【字體:大 中 小】

對“七夕”和牛郎織女傳說,南陽從民間到學術界都表現出了高度的熱情,他們不僅向河南省文化廳申報河南省非物質文化遺產名錄,而且還策劃制作了見證“七夕”和牛郎織女起源的臨時郵戳和系列明信片。

與西方圣誕節、復活節等節日慶祝活動的豐富、深入、隆重相比,如今中國很多傳統節日無論形式還是內涵都已缺失。對忙忙碌碌的都市人來說,一些傳統節日如端午、重陽、臘八節等,甚至只剩一個遙遠的背影。

牛郎織女的傳說和七夕節也深深根植于農耕文明。牽牛、織女,從這兩顆星的名字,就可以看出濃郁的農耕文化特色。而牛郎織女的傳說和七夕節,無不打上了深刻的農耕文化的烙印。唯其如此,這個傳說和這個節日才能代代相傳,有著旺盛的生命力。但近百年來,中國社會經歷巨大變遷,文化土壤隨之發生巨大的變化,曾內涵豐富、極富生命力的節日,逐漸被人們冷落。如何延續節日傳統,成為一個嚴峻的話題。比如過去“七夕”是乞巧節,如今的女人都不再做針線,手巧不巧沒人當回事了,那么現代社會的七夕應該是一個什么樣的節日?

近年來,不少人將“七夕”當成了“中國情人節”或“東方情侶節”。這在學術界引起了極大的爭議。有人認為,這是個不錯的創意,順應時代變化,節日會產生新的生命力。但也有不少學者對此提出質疑,甚至極力反對。有人慨嘆地說:“在浮躁的商業化風潮中,再也沒有人吟唱‘盈盈一水間,脈脈不得語’,去靜靜體會牛郎織女一年一會的無奈和悲哀,一個美麗動人的傳統節日就此變得面目模糊。”甚至有人認為,七夕節與愛情完全無關,當成情人節完全是誤讀傳統,是對傳統的褻瀆。

“七夕”果真與愛情無關嗎?這說法似乎過于草率。在牛郎織女的民間傳說,特別是南陽本地流傳的傳說中,確實沒有多少風花雪月,也沒有多少纏綿的愛情。牛郎娶織女為妻,是用了老牛的計策,趁織女洗澡的時候偷走了她的衣服,迫使織女嫁給了他。婚后也只說兩人很勤勞,生了一兒一女,并沒有動人的愛戀情節。對于兩人被銀河阻隔的結局,南陽的傳說引以為戒,牛郎莊與織女村形成了不通婚的習俗。這樣的情節太過實在,或許說明南陽的地域文化缺少輕舞飛揚的浪漫基因,也或許是傳說發源地的一種證明。

但審視這個故事和七夕節的歷史發展過程,卻很難說其與愛情無關。相反,星光下的這個節日,被賦予了濃郁的浪漫色彩,尤其是文人創作的詩詞,融入了無數的人間戀情,形成豐富異常的文化積淀。閱讀這些詩詞,讓人深深感覺到,如果這樣的節日不能承續和發展,真是極大的遺憾。

詩詞積淀豐富內涵

中華傳統文化源遠流長,獨具特色的節日習俗文化,是其中一道引人注目的風景線。而古代詩詞既是這種習俗文化重要的組成部分,又保留下來傳統節日的大量信息。

關于牛郎織女和“七夕”的古代詩詞,數量極多,內涵豐富。不同朝代的詩歌,展現出迥異的姿采。最早吟詠牛郎織女故事的詩歌,是漢代《古詩十九首·迢迢牽牛星》:

迢迢牽牛星,皎皎河漢女。纖纖擢素手,札札弄機杼。終日不成章,泣涕零如雨。河漢清且淺,相去復幾許。盈盈一水間,脈脈不得語。

詩中的織女形象很性感:纖纖素手,身姿盈盈,泣涕漣漣,極目遠望,苦苦企盼。“終日不成章,泣涕零如雨”,表現出漢末織女形象的率真和深情。

東晉詩人蘇彥的《七月七日詠織女詩》中,織女形象則發生了變化:火流涼風至,少昊協素藏。織女思北,牽牛嘆南陽。時來嘉慶集,整駕巾玉箱。瓊佩垂藻蕤,霧裾結云裳。金翠耀華輜,轅散流芳……悵悵一霄促,遲遲別日長。其裝束、車駕威儀已非昔日織女可比,表現出晉代審美觀念趨于繁麗,并且晉朝的織女幽怨悲苦郁積于心,表現得曲折而深沉,成了一個幽怨的貴婦人。

但就精神本質上說,自《迢迢牽牛星》之后,牛郎織女的故事成了怨別的典型題材。古代的交通、通訊條件極為不便,“別時容易見時難”,分離所醞釀的濃濃相思,被人們寄托在牛郎織女的故事中,而鵲橋金風玉露的相會,則很容易成為人們的向往。

有人統計,自《古詩十九首·迢迢牽牛星》以下至唐,“七夕”詩有24位作者25首作品;《全唐詩》以“七夕”為題者,有54位作者82首詩(無題者未計入內);《全宋詞》中以“七夕”為題者,則有62位作者108首詞,若計入無題者,則在300首以上。

這些詩歌的內容,有的以輕快的筆調再現七夕節活動場景,渲染出濃厚節日氛圍。有的則詠嘆牛女故事,寄托離恨別愁或忠貞愛情。

三國時期,魏文帝曹丕在著名的七言歌行《燕歌行》中寫道:“明月皎皎照我床,星漢西流夜未央。牽牛織女遙相望,爾獨何辜限河梁?”曹丕由人間離婦的哀怨,聯想到天上的星宿,慨嘆他們的不得相見。兩相對照,傷感倍現。

白居易在《長恨歌》中,展現了風流天子唐玄宗與楊貴妃在“七夕”盟誓:“七月七日長生殿,夜半無人私語時。在天愿作比翼鳥,在地愿為連理枝。”

而所有“七夕”詩詞中,最感人的莫過于宋代秦觀的《鵲橋仙》:“纖云弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗渡。金風玉露一相逢,便勝卻人間無數。柔情似水,佳期如夢,忍顧鵲橋歸路!兩情若是久長時,又豈在朝朝暮暮。”秦觀先寫鵲橋相會的歡娛和分別時的依依不舍,最后兩句極有新意,不再一味哀嘆,而轉為對忠貞不渝愛情的贊美。

當然,牛郎織女的故事,往往不過是人們表達自己情感的一個載體和橋梁,所以也有拿牛郎織女“開涮”的。晚唐詩人羅隱《七夕》詩云:“月帳星房次第開,兩情唯恐曙光催。時人休用金針待,沒得心情送巧來。”

寫牛郎織女相聚苦短,無暇為人們送巧,既幽默又寫出了新意。

杜甫對牛女之事亦有自己的看法:牽牛出西河,織女處其東。萬古永相望,七夕誰見同?神光靜難候,此事終朦朧。颯然精靈合,何必秋相逢?(《牽牛織女》)剝離了神話色彩,以比較客觀的眼光來看待自然天象。

五代時的一首《七夕詩》,則借“七夕”寄寓諷世之意:“未會牽牛意若何,須邀織女弄金梭。年年乞與人間巧,不道人間巧已多。”

既對牛郎織女的愛情表示不解,又對乞巧活動提出質疑:年年乞巧,殊不知人間的機巧已經足夠多了!可謂別出心裁。

隨著歷史和時代的變遷,“七夕”節日風俗受到了道學思想的影響。有些詩人在七夕詩中對牛女愛情表示出不屑甚至提出了嚴厲的批評。典型的是宋代的梅堯臣:“織女無羞恥,年年嫁牽牛。牽牛苦娶婦,娶婦不解留。”

眾多詩人的吟詠,讓我們看到了“七夕”和牛郎織女故事千百年來搖曳多姿的身影。雖然有不同的聲音,但總的說來,這個古老的節日寄托著人們對浪漫、忠貞愛情的熱烈向往和不懈追求。古人過“七夕”,內容十分豐富。但世事變遷,很多節日內容失去了現實的土壤。比如“乞巧”,現在女人都不做針線活了,沒人在乎手巧不巧了。那么,這個節日應該具有什么樣的內涵,才能在現代社會延續?

今天我們如何過“七夕”?

多年被冷落的七夕節,近年來變得熱鬧起來。尤其是今年,不僅很多地方爭奪牛郎織女傳說的發源地,全國“七夕”的節日氛圍也大為升溫,很多人以過“情人節”的方式過起了“七夕”。花店里的玫瑰,“七夕”很是俏銷,人們的手機,也在大量傳播表達愛情的短信。

今年七夕節,記者在南陽就感受到“中國情人節”的滾滾熱浪:一輛張貼著“舉辦中國情人節電影歡樂周”字樣的宣傳車進行流動宣傳,一些單位在為“中國情人節”活動布展。梅溪路花卉市場,看準“七夕”商機的老板們正在購運花卉。一位老板告訴記者,他剛從昆明空運回了1000朵紅玫瑰和百合花,很快被搶購一空。

不只是南陽,在全國很多城市,“七夕”的氛圍被渲染得十足。杭州舉辦“七夕相親大會”,一些青年男女身著漢服,在“月老”的撮合下進行“速配”;南京則舉辦“東方情人節·萬人相親會”,吸引了萬余人參加……

“七夕”以這樣的方式“復活”,引發了相當多的爭議。有人說,將“七夕”牛郎織女鵲橋相會定為“中國情人節”,是一個美好創意。順應時代發展,節日的內涵完全可以發生變化,這是很自然的事情。但也有不少人對“七夕”變成“中國情人節”表示擔憂。特別是過去“柔情似水,佳期如夢”的“銀漢迢迢暗渡”,變成了杭州“七夕相親速配大會”以及南京更加轟轟烈烈的“萬人相親會”,不少學者感嘆:如此“過法”已經漸漸偏離了“七夕”這一民俗節日的內涵,七夕節變成了“中國情人節”,將意味著一種傳統文化情感的迷失。中國民俗協會理事長劉魁立先生更是態度鮮明地表示,將“七夕”作為情人節的做法完全背離了傳統。

專家們普遍認為,牛郎織女的傳說和“七夕”等節日,是中國傳統文化中非常重要的組成部分,可是過去很長一段時間,傳統文化受到冷遇,如今各地爭當牛郎織女傳說發源地,并競相申報非物質文化遺產,是個好事情,顯示了現代人對傳統文化的尊重。但如何發掘傳統文化的內涵,在現代社會合理地延續,則是更為重要和迫切的任務。

南陽人在努力

在采訪中,記者發現,南陽從民間到學術界,都對“七夕”和牛郎織女傳說表現出高度的熱情。

在網上,記者看到了南陽人今年“七夕”寫的兩首詩詞。第一首是《鵲橋會》:牽牛織女,情約二度,更盼明年閏早。依依還念再此時,鵲橋會、氤氳裊裊。伏牛山下,宮娥乞巧,仙子約美好。南陽自古有牛郎,天仙配、佳緣多少。

另一首是《南陽是情人節的發源地》:牛郎織女天仙配,南陽黃牛功至偉。紅線月老開口話,瑤池盜裳天緣遂。夫妻恩愛情意濃,可恨王母奪女回。一張牛皮做神鞋,助我牛郎往天飛。王母劃簪波濤滾,河隔牽牛不得追。夫思愛妻兒念母,驚天動地傾盆淚。玉帝愧容生靈感,搭作鵲橋親人會。自此七夕有佳話,瓜棚底下聽細娓。至今南陽城西莊,牛家后人枝葉蔚。伏牛莽莽山作銘,萬古流芳情人醉。

南陽文化界的知名人士,對此更為熱心,河南歷史學會會員白萬獻、南陽籍軍旅作家夏廷獻等聯合呼吁,南陽應將牛郎織女發源地申報非物質文化遺產。

白萬獻對記者說:“牛郎織女故事是老祖宗一代一代傳下來的口頭文學,而故事的發源地在南陽。這不是我們自己說出來的,是歷朝歷代口口相傳下來的,是南陽的非物質文化遺產,是南陽的寶貴財富。如果在申報非物質文化遺產期間,坐失良機,愧對祖先,愧對后人。”

南陽集郵協會副會長杜全山發揮自己的優勢,策劃制作了見證“七夕”和牛郎織女起源的三套臨時郵戳和系列明信片。他還撰文呼吁應將“牛郎織女”早日搬上“國家名片”。2006年10月,南陽市以民間組織——南陽集郵協會的名義向河南省文化廳申報河南省非物質文化遺產名錄。

杜全山告訴記者,經河南省非物質文化遺產專家委員會認真評審并征求社會各界意見,首批河南省非物質文化遺產推薦名錄已經確定,南陽申報的“牛郎織女”民間傳說被列入推薦名錄。據國家郵政局有關人士透露,南陽推薦的“牛郎織女”故事,也已被國家郵政局列入民間傳說系列郵票發行計劃,預計在2007年發行。

但讓記者不無憂慮的是:南陽乃至各地的努力,主要限于爭取傳說的發源地資格,其實質,只是爭取世人對本地曾經擁有的文化創造力的尊重。而如何進行“文化創新”,發掘“七夕”適合現代生活的內涵,讓這個古老的節日煥發新的生機,似乎還沒有人能指出一個明朗的方向。

與西方圣誕節、復活節等節日慶祝活動的豐富、深入、隆重相比,如今中國很多傳統節日無論形式還是內涵都已缺失。對忙忙碌碌的都市人來說,一些傳統節日如端午、重陽、臘八節等,甚至只剩一個遙遠的背影。

牛郎織女的傳說和七夕節也深深根植于農耕文明。牽牛、織女,從這兩顆星的名字,就可以看出濃郁的農耕文化特色。而牛郎織女的傳說和七夕節,無不打上了深刻的農耕文化的烙印。唯其如此,這個傳說和這個節日才能代代相傳,有著旺盛的生命力。但近百年來,中國社會經歷巨大變遷,文化土壤隨之發生巨大的變化,曾內涵豐富、極富生命力的節日,逐漸被人們冷落。如何延續節日傳統,成為一個嚴峻的話題。比如過去“七夕”是乞巧節,如今的女人都不再做針線,手巧不巧沒人當回事了,那么現代社會的七夕應該是一個什么樣的節日?

近年來,不少人將“七夕”當成了“中國情人節”或“東方情侶節”。這在學術界引起了極大的爭議。有人認為,這是個不錯的創意,順應時代變化,節日會產生新的生命力。但也有不少學者對此提出質疑,甚至極力反對。有人慨嘆地說:“在浮躁的商業化風潮中,再也沒有人吟唱‘盈盈一水間,脈脈不得語’,去靜靜體會牛郎織女一年一會的無奈和悲哀,一個美麗動人的傳統節日就此變得面目模糊。”甚至有人認為,七夕節與愛情完全無關,當成情人節完全是誤讀傳統,是對傳統的褻瀆。

“七夕”果真與愛情無關嗎?這說法似乎過于草率。在牛郎織女的民間傳說,特別是南陽本地流傳的傳說中,確實沒有多少風花雪月,也沒有多少纏綿的愛情。牛郎娶織女為妻,是用了老牛的計策,趁織女洗澡的時候偷走了她的衣服,迫使織女嫁給了他。婚后也只說兩人很勤勞,生了一兒一女,并沒有動人的愛戀情節。對于兩人被銀河阻隔的結局,南陽的傳說引以為戒,牛郎莊與織女村形成了不通婚的習俗。這樣的情節太過實在,或許說明南陽的地域文化缺少輕舞飛揚的浪漫基因,也或許是傳說發源地的一種證明。

但審視這個故事和七夕節的歷史發展過程,卻很難說其與愛情無關。相反,星光下的這個節日,被賦予了濃郁的浪漫色彩,尤其是文人創作的詩詞,融入了無數的人間戀情,形成豐富異常的文化積淀。閱讀這些詩詞,讓人深深感覺到,如果這樣的節日不能承續和發展,真是極大的遺憾。

詩詞積淀豐富內涵

中華傳統文化源遠流長,獨具特色的節日習俗文化,是其中一道引人注目的風景線。而古代詩詞既是這種習俗文化重要的組成部分,又保留下來傳統節日的大量信息。

關于牛郎織女和“七夕”的古代詩詞,數量極多,內涵豐富。不同朝代的詩歌,展現出迥異的姿采。最早吟詠牛郎織女故事的詩歌,是漢代《古詩十九首·迢迢牽牛星》:

迢迢牽牛星,皎皎河漢女。纖纖擢素手,札札弄機杼。終日不成章,泣涕零如雨。河漢清且淺,相去復幾許。盈盈一水間,脈脈不得語。

詩中的織女形象很性感:纖纖素手,身姿盈盈,泣涕漣漣,極目遠望,苦苦企盼。“終日不成章,泣涕零如雨”,表現出漢末織女形象的率真和深情。

東晉詩人蘇彥的《七月七日詠織女詩》中,織女形象則發生了變化:火流涼風至,少昊協素藏。織女思北,牽牛嘆南陽。時來嘉慶集,整駕巾玉箱。瓊佩垂藻蕤,霧裾結云裳。金翠耀華輜,轅散流芳……悵悵一霄促,遲遲別日長。其裝束、車駕威儀已非昔日織女可比,表現出晉代審美觀念趨于繁麗,并且晉朝的織女幽怨悲苦郁積于心,表現得曲折而深沉,成了一個幽怨的貴婦人。

但就精神本質上說,自《迢迢牽牛星》之后,牛郎織女的故事成了怨別的典型題材。古代的交通、通訊條件極為不便,“別時容易見時難”,分離所醞釀的濃濃相思,被人們寄托在牛郎織女的故事中,而鵲橋金風玉露的相會,則很容易成為人們的向往。

有人統計,自《古詩十九首·迢迢牽牛星》以下至唐,“七夕”詩有24位作者25首作品;《全唐詩》以“七夕”為題者,有54位作者82首詩(無題者未計入內);《全宋詞》中以“七夕”為題者,則有62位作者108首詞,若計入無題者,則在300首以上。

這些詩歌的內容,有的以輕快的筆調再現七夕節活動場景,渲染出濃厚節日氛圍。有的則詠嘆牛女故事,寄托離恨別愁或忠貞愛情。

三國時期,魏文帝曹丕在著名的七言歌行《燕歌行》中寫道:“明月皎皎照我床,星漢西流夜未央。牽牛織女遙相望,爾獨何辜限河梁?”曹丕由人間離婦的哀怨,聯想到天上的星宿,慨嘆他們的不得相見。兩相對照,傷感倍現。

白居易在《長恨歌》中,展現了風流天子唐玄宗與楊貴妃在“七夕”盟誓:“七月七日長生殿,夜半無人私語時。在天愿作比翼鳥,在地愿為連理枝。”

而所有“七夕”詩詞中,最感人的莫過于宋代秦觀的《鵲橋仙》:“纖云弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗渡。金風玉露一相逢,便勝卻人間無數。柔情似水,佳期如夢,忍顧鵲橋歸路!兩情若是久長時,又豈在朝朝暮暮。”秦觀先寫鵲橋相會的歡娛和分別時的依依不舍,最后兩句極有新意,不再一味哀嘆,而轉為對忠貞不渝愛情的贊美。

當然,牛郎織女的故事,往往不過是人們表達自己情感的一個載體和橋梁,所以也有拿牛郎織女“開涮”的。晚唐詩人羅隱《七夕》詩云:“月帳星房次第開,兩情唯恐曙光催。時人休用金針待,沒得心情送巧來。”

寫牛郎織女相聚苦短,無暇為人們送巧,既幽默又寫出了新意。

杜甫對牛女之事亦有自己的看法:牽牛出西河,織女處其東。萬古永相望,七夕誰見同?神光靜難候,此事終朦朧。颯然精靈合,何必秋相逢?(《牽牛織女》)剝離了神話色彩,以比較客觀的眼光來看待自然天象。

五代時的一首《七夕詩》,則借“七夕”寄寓諷世之意:“未會牽牛意若何,須邀織女弄金梭。年年乞與人間巧,不道人間巧已多。”

既對牛郎織女的愛情表示不解,又對乞巧活動提出質疑:年年乞巧,殊不知人間的機巧已經足夠多了!可謂別出心裁。

隨著歷史和時代的變遷,“七夕”節日風俗受到了道學思想的影響。有些詩人在七夕詩中對牛女愛情表示出不屑甚至提出了嚴厲的批評。典型的是宋代的梅堯臣:“織女無羞恥,年年嫁牽牛。牽牛苦娶婦,娶婦不解留。”

眾多詩人的吟詠,讓我們看到了“七夕”和牛郎織女故事千百年來搖曳多姿的身影。雖然有不同的聲音,但總的說來,這個古老的節日寄托著人們對浪漫、忠貞愛情的熱烈向往和不懈追求。古人過“七夕”,內容十分豐富。但世事變遷,很多節日內容失去了現實的土壤。比如“乞巧”,現在女人都不做針線活了,沒人在乎手巧不巧了。那么,這個節日應該具有什么樣的內涵,才能在現代社會延續?

今天我們如何過“七夕”?

多年被冷落的七夕節,近年來變得熱鬧起來。尤其是今年,不僅很多地方爭奪牛郎織女傳說的發源地,全國“七夕”的節日氛圍也大為升溫,很多人以過“情人節”的方式過起了“七夕”。花店里的玫瑰,“七夕”很是俏銷,人們的手機,也在大量傳播表達愛情的短信。

今年七夕節,記者在南陽就感受到“中國情人節”的滾滾熱浪:一輛張貼著“舉辦中國情人節電影歡樂周”字樣的宣傳車進行流動宣傳,一些單位在為“中國情人節”活動布展。梅溪路花卉市場,看準“七夕”商機的老板們正在購運花卉。一位老板告訴記者,他剛從昆明空運回了1000朵紅玫瑰和百合花,很快被搶購一空。

不只是南陽,在全國很多城市,“七夕”的氛圍被渲染得十足。杭州舉辦“七夕相親大會”,一些青年男女身著漢服,在“月老”的撮合下進行“速配”;南京則舉辦“東方情人節·萬人相親會”,吸引了萬余人參加……

“七夕”以這樣的方式“復活”,引發了相當多的爭議。有人說,將“七夕”牛郎織女鵲橋相會定為“中國情人節”,是一個美好創意。順應時代發展,節日的內涵完全可以發生變化,這是很自然的事情。但也有不少人對“七夕”變成“中國情人節”表示擔憂。特別是過去“柔情似水,佳期如夢”的“銀漢迢迢暗渡”,變成了杭州“七夕相親速配大會”以及南京更加轟轟烈烈的“萬人相親會”,不少學者感嘆:如此“過法”已經漸漸偏離了“七夕”這一民俗節日的內涵,七夕節變成了“中國情人節”,將意味著一種傳統文化情感的迷失。中國民俗協會理事長劉魁立先生更是態度鮮明地表示,將“七夕”作為情人節的做法完全背離了傳統。

專家們普遍認為,牛郎織女的傳說和“七夕”等節日,是中國傳統文化中非常重要的組成部分,可是過去很長一段時間,傳統文化受到冷遇,如今各地爭當牛郎織女傳說發源地,并競相申報非物質文化遺產,是個好事情,顯示了現代人對傳統文化的尊重。但如何發掘傳統文化的內涵,在現代社會合理地延續,則是更為重要和迫切的任務。

南陽人在努力

在采訪中,記者發現,南陽從民間到學術界,都對“七夕”和牛郎織女傳說表現出高度的熱情。

在網上,記者看到了南陽人今年“七夕”寫的兩首詩詞。第一首是《鵲橋會》:牽牛織女,情約二度,更盼明年閏早。依依還念再此時,鵲橋會、氤氳裊裊。伏牛山下,宮娥乞巧,仙子約美好。南陽自古有牛郎,天仙配、佳緣多少。

另一首是《南陽是情人節的發源地》:牛郎織女天仙配,南陽黃牛功至偉。紅線月老開口話,瑤池盜裳天緣遂。夫妻恩愛情意濃,可恨王母奪女回。一張牛皮做神鞋,助我牛郎往天飛。王母劃簪波濤滾,河隔牽牛不得追。夫思愛妻兒念母,驚天動地傾盆淚。玉帝愧容生靈感,搭作鵲橋親人會。自此七夕有佳話,瓜棚底下聽細娓。至今南陽城西莊,牛家后人枝葉蔚。伏牛莽莽山作銘,萬古流芳情人醉。

南陽文化界的知名人士,對此更為熱心,河南歷史學會會員白萬獻、南陽籍軍旅作家夏廷獻等聯合呼吁,南陽應將牛郎織女發源地申報非物質文化遺產。

白萬獻對記者說:“牛郎織女故事是老祖宗一代一代傳下來的口頭文學,而故事的發源地在南陽。這不是我們自己說出來的,是歷朝歷代口口相傳下來的,是南陽的非物質文化遺產,是南陽的寶貴財富。如果在申報非物質文化遺產期間,坐失良機,愧對祖先,愧對后人。”

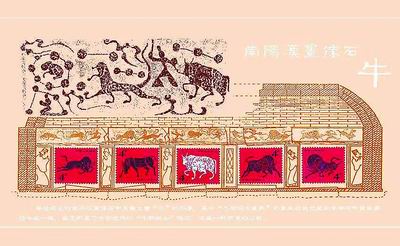

南陽集郵協會副會長杜全山發揮自己的優勢,策劃制作了見證“七夕”和牛郎織女起源的三套臨時郵戳和系列明信片。他還撰文呼吁應將“牛郎織女”早日搬上“國家名片”。2006年10月,南陽市以民間組織——南陽集郵協會的名義向河南省文化廳申報河南省非物質文化遺產名錄。

杜全山告訴記者,經河南省非物質文化遺產專家委員會認真評審并征求社會各界意見,首批河南省非物質文化遺產推薦名錄已經確定,南陽申報的“牛郎織女”民間傳說被列入推薦名錄。據國家郵政局有關人士透露,南陽推薦的“牛郎織女”故事,也已被國家郵政局列入民間傳說系列郵票發行計劃,預計在2007年發行。

但讓記者不無憂慮的是:南陽乃至各地的努力,主要限于爭取傳說的發源地資格,其實質,只是爭取世人對本地曾經擁有的文化創造力的尊重。而如何進行“文化創新”,發掘“七夕”適合現代生活的內涵,讓這個古老的節日煥發新的生機,似乎還沒有人能指出一個明朗的方向。

責任編輯:C006文章來源:大河報 2007-01-04 作者:郭啟朝 姚偉

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區