熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

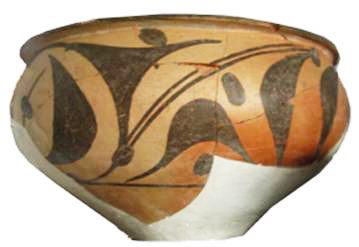

仰韶彩陶紋飾:紅地黑彩

2013/12/10 10:20:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

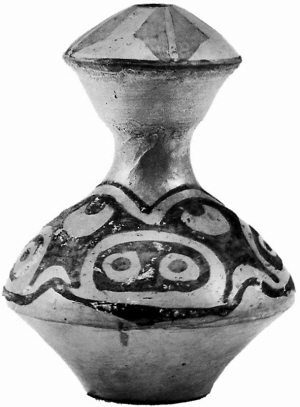

仰韶文化豬面紋細頸彩陶壺,約公元前4500-前3000年。

中國史前彩陶中,最有代表性的是仰韶文化彩陶。

1921年,一個代表著中原地區母系氏族社會時期高度文明的原始村落遺址,在河南澠池仰韶村為考古學家所發掘。按照考古學慣例,這一新石器時代文化遺存被命名為仰韶文化。伴隨大批磨制精細的石器,考古學家還發現了大量日常使用的陶器。這些陶器制造精致,所用泥土經過淘洗,所以胎質細膩,入窯焙燒后成品一般呈橙紅色,在質地上可分為細泥紅陶和夾砂紅褐陶。

陶器上的花紋主要用黑彩,少數使用紅彩,常以陶器本身的橙紅色為底色,也有的在制坯后先施加一層薄薄的白色或紅色陶衣,然后繪彩焙燒,使花紋帶的色彩對比更加鮮明。

經過科學測定,仰韶文化的年代大約在公元前5000-前3000年。此后,整個中原地區都陸續發現了一些類似的遺址和遺跡。它們所處的年代相近,文化遺存帶有強烈的共同性,所以仰韶文化成了母系氏族公社時期中原文化的代名詞,其分布地域以甘肅、陜西、河南為中心,覆蓋河北、內蒙古、山西、青海乃至湖北的部分地區。【原標題:仰韶彩陶紋飾:紅地黑彩】

責任編輯:C009文章來源:人民網-人民日報海外版 2006年09月15日

下一條:沒有了上一條:仰韶彩陶 驚艷迷人——話說王希賢先生收藏的仰韶彩陶運動圖案缽

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區