-

沒有記錄!

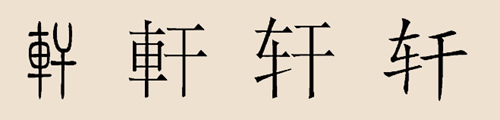

中華軒轅氏族--《許昌縣志》將軒列為許昌縣第一姓

2013/5/18 9:40:01 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

民國二十二年(1933)編《許昌縣志》記:

許昌為古名都,歷代望族頗不缺乏。茲特約略敘述,并將平民已得姓氏居住于許者備錄于下,借覘民族之興衰焉。

軒 軒黃帝軒轅后裔,其族居縣境東南一帶。

蚩 蚩尤后裔,其族居縣東南新集附近。(中州古籍出版社,1987年版,642頁)

該志將軒列為許昌縣第一姓,蚩為第二姓,以為蚩姓即蚩尤后裔,軒姓、蚩姓比鄰而居。

志云蚩姓居“縣東南新集附近”,即今許昌市東南十多公里的將官池鎮(zhèn)郭集村,今有蚩姓后裔300余口集中居住。本文引用的《許昌縣志》即為現(xiàn)在許昌市工作的郭集村人蚩中山先生所贈。

2006年10月22日,筆者第一次去郭集村。村中蚩姓人自認(rèn)為蚩尤后裔,但對蚩尤事諱莫如深。時年81歲的蚩中山的父親說出了其中的原因。他說:“歷來都說蚩尤作亂,蚩尤為作物(河南方言,指妖魔鬼怪)。”

據(jù)七十多歲的村民蚩大海說: 古時黃帝起反,殺得路斷人稀,阪(方言,指扔、棄)元寶沒人拾。蚩姓造滅門之禍。幸有蚩家媳婦趙氏走娘家,免屠。趙氏,母家郭集北牛村(據(jù)蚩中山云:牛村現(xiàn)無趙姓),有遺腹子,是為郭集蚩氏之祖公,郭集村蚩氏皆其后。蚩姓人皆云,因趙氏于蚩氏有恩,故蚩氏從不與趙氏為紐。黃帝戰(zhàn)蚩尤有多種版本,這稱得上又一種。

據(jù)30多歲的村民蚩志勇說,黃帝殺蚩尤后,蚩氏一直到早些年似仍受天愆,菁華者皆不壽。蚩氏曾有一人在北京做總工程師,又有一人為中央首長開車,但都四十多歲即歿。改革開放后,蚩氏不再受壓抑,出了百萬富翁、千萬富翁。

村中舊有蚩家祠堂,“文革”中毀圮。幸有一碑,記云:蚩家堂始建于乾隆年,重建于同治年,云云,不言蚩氏源流,但鐫捐資者名姓。另有一碑,字跡漫漶不可識。村人言尚有半通殘碑,在高廟,即魏文帝廟,去高廟,未見。據(jù)蚩中山回憶,村東10里大堤下原有3通大碑,上鐫有蚩氏事,“文革”中或被毀。

河南中部有蚩姓族落,啟示我們重新認(rèn)識蚩尤以及阪泉之戰(zhàn)。