精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

槐店高蹺:踩在困境與希望的夾縫中

2013/3/16 17:44:03 點擊數: 【字體:大 中 小】

高蹺源于原始圖騰信仰,古代用于宗教祭祀儀式,逐漸從武術雜技表演演變為扮演戲曲人物的舞蹈表演。在沈丘縣槐店鎮大胡同槐店高蹺的發源地流傳著高蹺起源的美麗傳說。相傳在早清時期,沈丘縣城有一個清正廉明的知縣,他把轄區治理得政通人和。城里人和城外人非常友好和睦,每年春節和元宵節都聯合辦社火, 互慶生意興隆,盼望五谷豐登、國泰民安。不料,好景不長,清正廉明的知縣調任后,換了一個昏庸的知縣,他把辦社火看做他個人發財的機會。這個昏庸的知縣張貼布告規定,凡是進城或出城辦社火的,不分老幼每人都要交錢。辦社火的有人不交錢,他就下令關閉城門,掛起吊橋。但此舉難不住聰明的城里人和城外人,人們就踩著高蹺,翻越城墻,過護城河,繼續歡度春節,其樂融融,讓昏庸的知縣無可奈何。

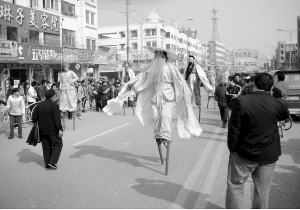

據管理槐店高蹺的槐店鎮民間文藝協會會長宋長庚介紹,高蹺也叫“拐子”,多為上好的柳木制作,在刨好的圓棍下側鑿上眼,裝上踩板或踩棍,根據個人身材大小設置高低不一。表演分為雙蹺和單蹺,雙蹺多綁扎在小腿上,以便展示技藝;單蹺則以雙手持木蹺的頂端,便于上下,動態風趣。其表演又有“文蹺”、“武蹺”之分,“文蹺”重扮相與扭逗,“武蹺”則強調個人技巧與絕招。在表演形式上,高蹺技藝性強,且活潑多樣,并由于演員踩蹺比一般人高,便于遠近觀賞,而且流動方便,被當地人稱作“活動的舞臺”。據《沈丘縣志》記載:槐店高蹺、旱船、竹馬之藝術,產于清初,流傳于大胡同,參與表演者有200余眾,表演不但以長木縛于足行走,且能跳躍和舞劍,高蹺分高蹺、中蹺和跑蹺三種,最高者一丈盈余。

歷經演變推陳出新

槐店高蹺的管理者之一、年過古稀的劉天朋介紹說,經過民間藝人的不斷探索,槐店高蹺隨著時代的變遷改進了傳統高蹺的藝術形式和技巧,不斷更新內容, 達到與時俱進。把傳統的民間戲劇和喜聞樂見的小品搬到高蹺上,逐漸形成了槐店高蹺歡快、火爆和粗獷的獨特表演風格。槐店高蹺從起源至今,已發展11代藝術傳人。但隨著歷史的變遷,從最初縣志記載參與高蹺表演者最多的200多人,現在參與人員只有100多人。年紀最大的表演者要數槐店高蹺的第9代傳人朱文秀。他今年已是76歲高齡,但對高蹺表演仍是寶刀不老。年紀最小的高蹺表演者李明今年才11歲,對高蹺的表演悟性很高,是很有發展潛力的臺柱子。目前,槐店高蹺表演者有130多人,男女老幼都有。他們都是義務演出,不索取任何報酬。每到農歷正月,一長排高蹺隊,在腰鼓、響鑼、鐃釵等打擊樂隊中穿街而過。一 般高蹺表演者有六七十人,分為兩個梯隊。身高的踩低蹺,身矮的踩高蹺,表演者的打扮是傳統戲裝。由開路棍或大旗打頭兒,隨之便出現唐僧、孫悟空、豬八戒、 沙僧、濟公等喜聞樂見的藝術形象。高蹺隊沿縣城東西南北四關邊走邊演,巡回一圈行程達10多公里,歷時兩個多小時。在沿街表演時,沿途的商鋪和居民有的在 門前放一張桌子,擺上茶水、點心,放鞭炮道辛苦,表示慰勞。高蹺隊也在此稍做逗留,表演答謝。由于高蹺表演詼諧有趣、粗獷喜人、聲情并茂、時有精彩動作出 現,當地人認為不看完整的高蹺表演是一種缺憾。

槐店高蹺表演中場是以戲曲形式進行表演的,如《楊家將》、《寇準背靴》、《四郎探母》、《花木蘭從軍》等經典戲劇都被高蹺表演采用。但最吸引眼球的 是“拉犟驢”、“捉金魚”、“跳桌子”、“跳雙凳”、“大劈叉”等各種難度大的節目。“捉金魚”是既有故事情節,又有許多高難度動作的高蹺節目。這個節目 由4個男女合作表演,在兩張疊起的方桌上再加一把椅子,男演員站在椅子上,兩側有兩個男演員相輔,女演員則手持金魚引誘男子捉金魚,男演員先從椅子下到上 面的方桌,再到第一個方桌,然后在地上匍匐著身子捉,難度較大。“拉犟驢”則由4個男子表演,兩個男子鉆進道具支撐驢皮,一男子牽驢,另一男子在后邊用鞭 趕,犟驢就是不動,隨后在地上打滾,再站起來,后面趕驢的騎到犟驢身上。在此節目中,表演者需踩著高蹺完成“蹲走”、“翻身”、“越頭跳”、“后滾翻”、 “單腿跳”等一連串高難度動作。

據槐店高蹺第10代傳人李木介紹說,槐店高蹺也在隨著時代而變遷。如在解放初期,高蹺隊的演員身著八路軍服裝,到各地慰問演出,受到部隊首長的好 評。在沙河槐店閘開工建設時期,為鼓舞挖河工士氣,高蹺演員連續數日利用河工們休息時間為他們進行精彩表演,讓河工們鼓足了干勁。此外,槐店高蹺還在十一 屆三中全會召開、香港回歸、澳門回歸,國慶50周年等重大活動中出場表演,讓當地群眾飽嘗文化大餐。

培育后人薪火相傳

談起對槐店高蹺繼承人的培養,槐店鎮民間文藝協會副會長李憲勝侃侃而談,他從槐店高蹺的發起,到各代傳人的絕活都了如指掌。槐店高蹺從發起至今有 300多年的歷史,累計從事或參與槐店高蹺表演的人數達2000人之眾。在第6代傳人之前,高蹺藝術在原汁原味地流傳。然而從第7代開始,高蹺藝術的表演 隊伍有所消減,而且許多經典節目演變得沒有以前精彩。究其原因,是那代人松懈了對高蹺精湛藝術的追求,幾近斷代,造成了不可挽回的損失。

李憲勝還向記者講述了槐店高蹺在特定歷史條件下險些失傳的事。在文化大革命期間,在橫掃一切牛鬼蛇神的暴風驟雨里,高蹺隊也停歇了幾年。當時的高蹺 道具被遺棄在一間廢棄的倉庫里,因其地處偏僻,所幸未被紅衛兵發現。槐店高蹺的第9代傳人李中等老藝人憑著對祖先文化遺產的酷愛,冒著被批斗的危險,悄悄 將高蹺道具保存下來。

近年來,保護文化遺產的春風賦予了高蹺這株根植于民間藝術之花以新的生機和活力,在不斷推陳出新的基礎上,綻放出奪目的光彩。幾位熱心于民間藝術的 離退休老干部憑著對民間文化藝術的酷愛,對槐店高蹺進行了復活性拯救。退休干部宋長庚、劉天朋、李憲勝3人都是年過古稀之人,他們為了專心扶持槐店高蹺, 成立了槐店鎮民間文藝協會。3人聯合出資設立了槐店高蹺發展基金,由宋長庚任協會會長,劉天朋、李憲勝任副會長,共同推動槐店高蹺的發展。

去年秋天,為給高蹺隊伍注入新鮮血液,傳承這一民間文藝之寶,在槐店鎮民間文藝協會的組織下,由協會班子成員主持,舉行了隆重的首屆槐店高蹺學員拜 師會。會長宋長庚向高蹺藝人頒發了槐店高蹺藝術教練員聘書。新學員們以傳統方式向老藝人行拜師禮,老藝人則向新學員回贈授徒禮。這些經考核推薦選中的15 名新學員,年齡分別在10歲至20歲之間,具有初高中以上文化水平,具有扎實的武術功底。這樣就改變了以往高蹺演員年齡偏大、文化程度低、體質弱、藝術創 新能力差的狀況。拜師收徒培訓打破了過去一個師父只教一個徒弟的固定單傳模式,改變為旱船、竹馬、高蹺藝術同時傳授。

傳統藝術面臨困境

在采訪中,記者與槐店高蹺的管理者、表演者、道具制作者以及打擊樂器者進行深入訪談,從他們的言談中,也得知這一深受人們喜愛的民間文化藝術在發展中所面臨的各種困惑和阻力。

槐店高蹺第10代傳人賈建華談起高蹺未來的發展感到很無奈。他說,盡管高蹺藝術豐富了當地群眾的精神文化生活,陶冶了情操,增強了人與人之間的團結和諧,為傳統節日增添了喜慶氣氛。但是,槐店高蹺這一民間藝術確實面臨青黃不接的狀況,直接制約著該項藝術事業的健康發展,如不采取有效措施,那么在不久 的將來槐店高蹺很有可能自生自滅。其首要困難是經費問題。高蹺發展基金僅能解決制作道具問題。目前,支撐高蹺義務演出的唯一費用來源就是爭取社會力量的支 持。高蹺隊在表演前夕,表演者就分頭到一些企業和工商戶那里去爭取贊助費,有時收取的贊助費還不能支撐表演費用。

在槐店高蹺隊伍的100多人中,無論男女老幼,大伙是不要一分錢報酬的,完全是義務演出。高蹺隊的骨干力量之一李如意,家里開著一個小賣鋪,因為人 手少,小賣鋪的生意全靠他一個人看管,有時演出一連出去幾天,生意就耽誤幾天。雖然生意上的收入少了,但能為居民帶來快樂是他最大的收獲。

其次,高蹺隊伍的年齡結構也需要盡快改善。眼下,能進行高蹺表演的中青年人不到三分之一。這些人由于生活負擔重,參與演出時間少,有的就放棄了表 演。這就使得高蹺在人才和年齡結構上有些青黃不接。再者,高蹺的傳統技法急需改進。一些酷愛高蹺藝術的表演者急需到河北、黑龍江等高蹺之鄉去交流,去學習 新技法,但由于受資金限制,無法成行,致使槐店高蹺只能在狹小的圈子里發展。

核心提示

在中原大地絢麗多彩的民間文化藝術大花園中,高蹺以其高難度的技藝表演,成為一朵奇葩。沈丘縣槐店鎮的高蹺起源于清朝嘉慶年間,距今已有300多年 歷史。它是在古代祭祀、廟會等活動的基礎上,經過歷代民間藝人精心編排和改進形成的。它汲取戲曲、武術、雜技、舞蹈四門藝術形式的精髓,自成體系,塑造了 一批高蹺所特有的人物造型和臉譜藝術。槐店高蹺以其歡快、潑辣、粗獷、豪放的動作特點,加以英武、豁達、樂觀的氣質,以及樸實風趣的表演風格,成為一種獨 樹一幟的民間文化藝術。今年2月27日,沈丘縣槐店鎮被命名為“河南省民間文化藝術之鄉”。

結束語

從5月6日至今,本報對太康張集雜技、扶溝呂潭嗩吶、西華西夏曲藝、項城官會響鑼、沈丘老城鎮顧家饃及沈丘槐店高蹺6種民間文化藝術之鄉,進行了探 源報道。借此,我們知道了這些民間文化藝術的起源、發展與興盛。在贊嘆這些民間文化藝術的同時,我們也認識到這些民間文化藝術當今面臨的后繼乏人、經費不 足等問題。慶幸的是,有關部門已經高度重視民間文化藝術面臨的困難,并采取一些措施進行解決。我們有理由相信,未來,這些民間文化藝術一定會綻放出比以往 更加絢麗的花朵。(原標題:槐店高蹺:踩在困境與希望的夾縫中)

責任編輯:C005文章來源:周口晚報 原文時間:2009-6-30

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度