精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

張相晨:九曲黃河燈盞會傳承人

2013/8/2 14:36:23 點擊數: 【字體:大 中 小】

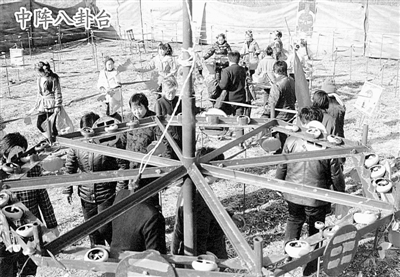

圖為九曲黃河燈盞會資料圖。

去年6月12日,安陽縣倫掌鎮孟村九曲黃河燈盞會被列入河南省非物質文化遺產名錄,同年8月又積極申報國家級非物質文化遺產。該民俗之所以能夠獲此殊榮,與孟村年近八旬的張相晨老人是分不開的。

張相晨出生于1932年,性情直爽,活潑開朗。雖然年逾古稀,但他仍然顯得精神飽滿,談起話來妙趣橫生。老人回憶說:“當年還是孩子的時候就跟著爺爺去看扎燈盞陣、走燈盞會,看得多了,便對燈盞產生了濃厚興趣。抗日戰爭爆發后,由于戰亂,老百姓過著顛沛流離的生活,過年走燈盞會的習俗也就隨之淡忘了。解放后,老百姓的日子一天比一天好,元宵節走燈盞會重新興起。那時,爺爺年齡越來越大,自己也就成了當之無愧的傳人。”

改革開放以后,張相晨到河北省磁縣觀臺鎮乞伏村,與有著共同愛好的老人一塊兒回憶扎燈盞陣的經過,九曲黃河燈盞會的圖譜逐漸清晰。回來后,他重新繪制圖譜,由此使這一傳統民俗文化技藝得以保護傳承。

1995年元宵節,為讓更多的人認識和了解這一傳統民俗文化,村里安排他和其他幾個熱衷于文化娛樂的人到市人民公園演出,受到觀眾的歡迎。

張相晨說,扎燈盞的技術性很強,既要按圖索驥,又必須做到心中有數,稍一疏忽就會扎成“死胡同”,甚至要推倒重來。具體操作的方法是:將數百根1.2米高的鐵管按圖譜插在事先選定的一塊較大而平坦的土地上,按照“九曲黃河十八彎、百姓富貴不斷頭”的構思,扎成一個大方陣,內含九個小方陣,其間設巷道,供游人行走,每根鐵管上還要放上燈盞,加入香油,待夜色降臨時點燃,才能看到應有的效果。

為將這一民間技藝申報為非物質文化遺產,張相晨不分晝夜配合村黨支部和村委會工作。為制作申報專題片,張相晨帶領大家臨時布陣,組織演出,工作忙時連飯都顧不上吃。

為防止這一民間技藝從他手中失傳,在眾多人不愿意為此付出時間的情況下,他選擇年過50歲的馬金土當第二十代傳承人,叫他進行跟班學習扎燈盞陣、走燈盞會,由其具體負責整理相關文字材料,并組成了100多人的九曲黃河燈盞會強大活動團體。(張金科 文/圖)(原標題:張相晨:九曲黃河燈盞會傳承人)

責任編輯:C005文章來源:安陽日報(2010-08-05)

下一條:沒有了上一條:封神榜 演繹出的民間社火

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區