精彩推薦

熱點關注

- 1、鈞瓷發(fā)展經(jīng)歷的幾個重要階段

- 2、比賽競技顯風采,象棋文化得發(fā)揚

- 3、鈞窯瓷器的價值

- 4、王莽趕劉秀在魯山留下趣名趣事

- 5、金水河:繁華穿城而過

- 6、商丘古城里的“鬧龍街”

- 7、相思樹

- 8、鈞瓷新探尋

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

劉秀曾藏于臥龍崗 走投無路央求農(nóng)夫救他一命

2013/6/24 14:27:54 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

[提要] 后晉末年契丹軍攻破汴京,將石刻珍寶北運,到欒城殺虎林時因遼主耶律德光死亡,將石刻丟失。于是,李學究騎上自家的小毛驢,來到此時已改為乏馬鋪的殺狐林。實際上,這條臥龍崗是當年冶河的一條防水堤,關于劉秀身形化成土崗一事自然是人們的附會傳說。

古老的驛道旁,坐落著一個歷經(jīng)滄桑的村莊。戰(zhàn)馬從這里馳過,皇輿在這里駛過。不知人困馬乏的成語是不是由此而來,但這個村莊卻以“乏馬”為名。漢武帝劉秀,傳說曾在這里遇險,九死一生。在村莊的東北,曾經(jīng)有一片被刻入史冊名曰“殺狐”的小樹林。在這里,遼太宗耶律德光暴斃,他的那些不識貨的隨從們,將一件稀世珍寶遺留在此……而這里,就是欒城縣的乏馬村。

乏馬曾稱殺狐林

從南二環(huán)沿308國道向南10公里,就能在路東看到乏馬村的牌子。在欒城,乏馬被當?shù)氐睦习傩兆x作泛(fan)馬。乏馬村位于欒城縣北偏西方向6公里處,屬冶河鎮(zhèn)。這座村莊有4800多人,僅次于竇嫗,是欒城的人口第二大村。

在歷史上,乏馬有許多村名。據(jù)史料稱,乏馬原名叫殺狄林,《續(xù)通典》記載:“唐武后(則天)時突厥寇至河北,官軍襲擊之,群狄多死于此”得名。而按《通鑒》,則因狄人在當時被稱為胡人,因此叫作殺胡林。更有稱之為殺孤林、殺虎林的。后來,遼太宗耶律德光入侵汴梁,北還時至此人困馬乏,因病死去,這才得名乏馬鋪,今作乏馬。

但在不少村民的認識中,卻都認為乏馬之前的名稱應該是“沙狐林”。

據(jù)乏馬村70歲的章增喜老人回憶,在村北的龍王廟大殿中曾有一個石供桌,在桌面上有一些不知是何年月刻上的文字。他清晰地記起,上面有一段這樣的文字:“廟東北150丈,村名殺狐林,后改梅家寨、乏馬鋪,今乏馬。”

實際上,殺狐林只是乏馬村東北的一處樹林。但為何殺狐林的名稱流傳如此之廣呢?這或許與剛才提到的遼太宗“射白狐”的傳說有關。

據(jù)說,在古代懷州城(位于今內(nèi)蒙古巴林右旗崗崗廟村,今不存)的鳳凰門內(nèi),曾經(jīng)繪有一幅太宗騎馬射狐圖。關于這幅圖,還有一個神秘莫測的傳說。

公元947年4月的一天,在上京(今內(nèi)蒙古昭烏達盟巴林左旗附近)西邊的高山上,數(shù)位獵人在打獵時看見遼太宗騎一匹白馬飛奔而來,馬前有一只白狐飛也似的逃命。遼太宗彎弓搭箭,白狐應聲而倒。獵人心中納悶:國主明明南下中原,為何在這里射殺白狐呢?剛想走上前去詢問,卻突然不見了遼太宗和白馬,地上只有一只被箭射死的白狐。

但也就是在這一天,順利攻入汴梁城的耶律德光在凱旋的途中,突然病逝于欒城。而病逝的地點恰恰就是今欒城乏馬村北的這個小樹林,而“太宗射狐”的神奇故事便從當年目睹此事的獵人們那里一代代地流傳開來。這個地方也就在各種史書上被稱為“殺狐林”。

也有人說,殺狐林是由“殺狄林”演變而來的,唐朝時突厥人入侵河北,中原軍隊在這里抗擊,群狄死者無數(shù),因此該地得名“殺狄林”,后演變?yōu)?ldquo;殺狐林”。無論是殺狐林也好,殺狄林也罷,這些種種傳說不但成為村民的談資,也為這個古老的村子增添了幾分神秘色彩。

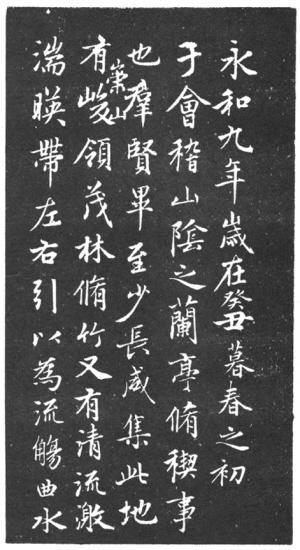

《定武蘭亭》于此面世

為何殺狐林在歷史上如此有名,還因為中國歷史上的一段最富傳奇色彩的公案。而把殺狐林和遼太宗耶律德光牢牢綁在一起的,是鼎鼎大名的《定武蘭亭序》。

在歷史上,號稱“天下第一行書”的《蘭亭集序》真跡,由王羲之的后代一直保存,后被唐太宗李世民所得。李世民去世后,真跡殉葬,從此世間只見其臨摹本。在各種臨摹本中,歐陽詢的摹本,被認為是最好的,因而被唐玄宗刻石藏于宮中。唐朝末年,天下大亂,907年,朱溫篡權自立,建立后梁,將府庫寶物及刻石遷往東都開封。公元923年,后唐滅后梁,遷都洛陽。公元938年,后晉建東京于汴州。公元947年正月,遼太宗耶律德光攻入開封。是年三月耶律德光率部北歸,同時將國庫寶物車載北去。其中就有這一歐陽詢臨摹的《蘭亭集序》刻石。

當走到今欒城縣殺狐林時,因天氣炎熱,耶律德光駕崩。其部下將其內(nèi)臟剖出,塞入數(shù)斗食鹽,車載北歸。由于北撤倉促,契丹人將所載重物一一丟棄,《蘭亭集序》刻石則被丟棄在殺狐林。

這一史實在《定州縣志》中亦有記載:“五代梁時,將石刻(指《定武蘭亭序》)運到汴京。后晉末年契丹軍攻破汴京,將石刻珍寶北運,到欒城殺虎林時因遼主耶律德光死亡,將石刻丟失。”

到了北宋慶歷年間,欒城城內(nèi)有一位學究姓李,自小入塾讀書,可謂學富五車,尤其喜好書法繪畫、考古收藏。一天,李學究在閱讀薛居正所著的 《梁唐晉漢周書》(即后來所稱的《舊五代史》)時,看到書中所記遼太宗耶律德光死于欒城殺狐林的記載,就產(chǎn)生了到殺狐林遺址考察的念頭。

于是,李學究騎上自家的小毛驢,來到此時已改為乏馬鋪的殺狐林。李學究根據(jù)史書記載,尋找耶律德光當年扎營和死去的處所。由于時間已經(jīng)逝去一百多年,既無碑碣記載,又無其它痕跡。因為年代較長,很難發(fā)現(xiàn)什么。李學究怏怏若有所失,一不小心,邁入一個打坯溝里,跌得兩腿生痛。正在李學究自認倒霉時,他突然見溝壁露出一個石頭角,他不在意地用手扒了扒,原來是一塊長方形光滑的石板,大部分還埋在土里,他索性扒出來一看,這塊石頭長約二尺半,寬一尺多,厚約三寸有余,兩面均光滑平整,把光滑面上的泥土擦掉,竟然刻滿了小字: “永和九年……于會稽山陰之蘭亭”幾個字。這不是稀世國寶――王羲之的《蘭亭集序》刻石嗎?

李學究顧不得腳痛,抱上刻石,脫下外罩青布大衫把刻石裹住放在驢背上馱回家珍藏起來。誰知天有不測風云,李學究之子在定武(今定州)當一小官,因犯事而被拘押,需用重金贖出,李學究家中貧寒,拿不起這么多錢,只好忍痛割愛,把歐陽詢《蘭亭集序》刻石獻給定州太守宋景文,贖出了兒子。自此,歐陽詢《蘭亭集序》 刻石復見于人間。因為是在定州所現(xiàn),所以后人稱之為定武本《蘭亭集序》。

古驛乏馬鋪

在歷史上,乏馬還有個名字叫做乏馬鋪,也叫做北十五里鋪。這是因為,在古代,乏馬村還曾是一處驛站。

在清朝,欒城縣與驛站有關的村莊共有12個,包括北五里鋪、北十里鋪(又名董保鋪)、王家莊(又名西五里鋪)、乏馬、南五里鋪、南十里鋪(又名東鞏鋪)、荊壁鋪(原屬獲鹿縣,今與西荊壁相連)、臺上(現(xiàn)歸西荊壁村,因在烽火臺旁而得名)等。乏馬只是其中的一個。

乏馬村,如今有一條臥龍大街,這是一條貫穿乏馬村的南北街。根據(jù)張增喜老人的講述,在他小時候,這里還是一條道溝。“多年的道溝碾成河,多年的媳婦熬成婆。這原本是一條古代的大道,每天車輪碾軋形成一道溝。每到夏天,更就成了村里的排水溝。”

在308國道這條路修建之前,從欒城到正定,走的就是這條大道。而乏馬,就是這條南北交通要道的一處重要驛站。直到解放初期,這里還留有烽火臺和瞭望塔,一直到了1958年平整土地時才拆毀。在古時候由于這里龍崗起伏,森林茂密,又距縣城很近,所以它是進入欒城縣的門戶,從此路過的達官貴族、旅人客商都會在這里歇腳。

后來隨著村莊建設,村中的這條大道被填平,鋪上了水泥路面。但在村北,這條大道的遺跡尚在,如今已是麥田的坑中,兩側土地高出三四米,由此也可看出當年車水馬龍的“國道”風采。

劉秀藏處起土崗

在欒城,提起臥龍崗,幾乎上歲數(shù)的老人都知道,這個臥龍崗的龍頭,就在乏馬村北。

舊版的《欒城縣志》記載:“欒城境內(nèi)舊有一土岡(崗),起于縣城西北15里之乏馬村,岡(崗)巒起伏,蜿蜒盤曲數(shù)十里于縣城東南十里之外的龍化村。岡(崗)頂莊田秀麗,迂回起伏,形似臥龍,俗稱臥龍岡(崗)。”

欒城是一片平原,從哪里來的這一土崗呢?關于臥龍崗的傳說,還得從乏馬村談起。

據(jù)張增喜老人說,當年王莽趕劉秀(實際上是王朗趕劉秀)的時候,劉秀被追得人困馬乏,當跑到乏馬村北的時候,實在走不動了。看看后邊追兵塵土又起,情況萬分危急。正當他走投無路的時候,忽見一個農(nóng)夫正在耕地,就央求農(nóng)夫救他一命。

農(nóng)夫看看四周,已是場光地凈,極目遠望,一片光禿禿的田野,毫無遮攔。農(nóng)夫正在為難之際,看到深翻的壟溝,就說:“現(xiàn)在已是秋后,高莊稼都收割了,沒個隱藏。這樣吧,我只好用力耕一犁,你就躺在坰溝里,我再深翻一犁,用土把你身子遮好。”劉秀眼睜睜看著追兵即將趕到,別無辦法,只好照辦。正好農(nóng)夫的家人來給農(nóng)夫送飯,農(nóng)夫又讓家人把劉秀的馬牽到家里。

王莽的隊伍急急趕來,明明看見劉秀沖著這個方向跑來,可是卻找不到,于是就問農(nóng)夫。農(nóng)夫向前用手一指,追兵隨即被哄走了。直到走得看不見一點影兒了,才把劉秀叫出來,并且把家人送來的飯,讓劉秀飽飽地吃了一頓。

說也怪,就在劉秀躺過的地方,忽然彎彎曲曲凸起一條像龍形的土崗。這條崗,迤邐伸向東南,到了龍化,才隱形不見了。劉秀稱帝之后,這里就被稱為臥龍崗。

實際上,這條臥龍崗是當年冶河的一條防水堤,關于劉秀身形化成土崗一事自然是人們的附會傳說。但張增喜老人說,農(nóng)夫救劉秀真有此事,他小時候,在村中大道十字路口,曾有一個“大功廟”,并樹功德碑。據(jù)說就是劉秀為了感謝乏馬農(nóng)夫搭救之恩而修建的。

作為歷史上的一個重要標志物,臥龍崗給欒城帶來的不僅僅是傳說,更有許多文化。在欒城不僅有乏馬、崗頭、龍化等地,在縣城還曾經(jīng)有龍崗書院。而且位于臥龍崗的起點,也就是乏馬村的村北,還一直建有龍王廟。

《欒城縣志》中記載:“岡(崗)之起點頂上建有龍王臺,高三丈許,上有精石修造的龍王廟,小殿三楹,龍母居中,龍王侍坐。殿外僧屋半間,清雅潔凈。廟宇前后有古柏五株,合抱參天,蒼郁挺拔,郁郁蔥蔥。”

據(jù)村中老人介紹,原有的這座龍王廟是建在一處土臺之上,因此也稱之為“高臺廟”。廟所處位置較高,僅廟前臺階就有三十二級。如今,廟宇、僧屋、古柏早已被拆除和刨掉了,臥龍崗成了耕地,高臺也不復存在。現(xiàn)在的龍王廟,是今人在舊址上重建而成。因龍王廟而起的廟會也是乏馬一帶的一個廟會,每年到了二月初二這一天,十里八鄉(xiāng)的人們都來這里趕廟會,這也成為每年乏馬的一大盛事。(原標題:劉秀曾藏于臥龍崗 走投無路央求農(nóng)夫救他一命)

責任編輯:C006文章來源:燕趙晚報 2013-01-17 作者:張瑞謙

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)

友情鏈接

百度