-

沒有記錄!

河南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查新發(fā)現(xiàn) 一代跤王“隱身”鄭州

2013/8/20 16:51:14 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

河南省首次非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查工作共搜集非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源各類線索180余萬條,其中基本立項22萬余個。在普查中新發(fā)現(xiàn)了一些過去未曾引起各方面關(guān)注的、具有較高歷史文化價值的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源。“河南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查新發(fā)現(xiàn)”集中宣傳活動4月8日在鄭州啟動,本報從即日起將對其中的一些項目進行深入采訪報道。

說起傳統(tǒng)的中國式摔跤,讀者會很自然地聯(lián)想到那是“北京天橋的把式”。在河南省首次非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查中,鄭州市金水區(qū)文化館卻發(fā)現(xiàn)一位老人及其父輩將正宗的中國式摔跤帶到了河南,并將這種跤術(shù)在中原生根發(fā)芽。

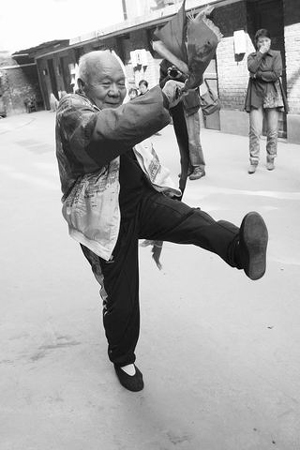

4月8日上午,記者在鄭州市黃河南街一個普通的家屬院內(nèi)見到了這位老人,已經(jīng)82歲的沈少三。就在院內(nèi)的一塊空地上,沈少三老人一邊比劃一邊給記者講述沈氏家族與中國式摔跤的淵源。

沈少三出生于北京摔跤武術(shù)世家,祖父沈芳是清朝善撲營二等“撲戶”。父親沈友三(人稱沈三),為我國摔跤名家,是當時北京著名摔跤手三個“三兒”之一。沈三在北京天橋開創(chuàng)了第一個賣藝的跤場,當時的跤壇名家很多人都在沈三的跤場賣過藝,被譽為當時天橋“八大怪”之一,現(xiàn)在天橋上“八大怪”塑像中的摔跤人物像就是當年的沈三。1934年,他在北京力挫俄羅斯大力士麥加羅夫,名聲大振。中央電視臺曾根據(jù)其父的生平傳奇,改編攝制了電視劇“甄三”。

沈三1941年隨河南的弟子到開封發(fā)展,門徒眾多,幼年的沈少三也隨父到了開封。1953年,沈少三入選河南代表隊,前往天津參加第一屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育大會,其間他表演石鎖,引起觀眾極大興趣。當時郭沫若也去觀看,說“這個練得少,別讓失傳了”。隨后他被選入民族形式體育代表隊即國家武術(shù)隊任隊長,在中南海懷仁堂為毛澤東等領(lǐng)導(dǎo)人表演石鎖。曾多次參加全國武術(shù)和摔跤比賽,均獲得好成績。他曾長期擔任河南省體工大隊中國式摔跤、古典式摔跤、柔道教練,2006年被中國摔跤協(xié)會和中國式摔跤發(fā)展管理委員會授予“杰出貢獻獎”。沈少三的兒子沈志剛為國家級摔跤裁判,連續(xù)四代人為中國式摔跤事業(yè)付出努力的沈氏家族被譽為當代中國跤壇第一世家。

河南省武術(shù)運動管理中心高級教練陳沛菊說,中國式摔跤歷史很悠久,各民族都有各自的特點,是一項體育運動,更是一種文化,像其他傳統(tǒng)項目一樣,是寶貴的文化遺產(chǎn),需要挖掘、整理。

沈少三說,中國式摔跤以前練的人很多,但是,因為不是奧運項目,后來練的人就逐漸少了,認為沒有出路。目前雖然有比賽,但個人愛好的成分多些。

沈少三本來帶著十幾個孩子在附近的一個空地上練中國式摔跤,但最近那塊空地開發(fā)房地產(chǎn)了,練跤的地方?jīng)]了。沈少三無奈地說:唉,現(xiàn)在正在忙著找地兒。(首席記者張體義文記者王建立圖)【原標題:河南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查新發(fā)現(xiàn) 一代跤王“隱身”鄭州】