-

沒有記錄!

最初跳給關帝看,距今已近三百年

2013/9/4 14:29:44 點擊數: 【字體:大 中 小】

表達的內容好像有種神秘的東西

正月十五(2月6日)下午,許都公園鑼鼓喧天、人山人海,第二屆民間文化藝術節暨民間藝術表演大賽正在進行。由禹州市文殊鎮坡街村村民表演的弓子鑼舞排在第三個出場。

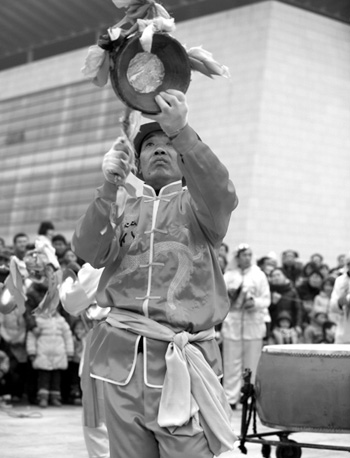

頭戴白色小氈帽、身背弓子鑼的男子一出場,便立即吸引了觀眾們好奇的目光。

“咦?氈帽哥!”一位年約30歲的小伙子給這位表演者取了這么一個生動的名字。

弓子鑼舞上場成員約40人,旗手、鑼手、大銅镲手威風凜凜地往臺上一站,頓時形成了一個強大的氣場。直接跳舞的不到10人:一名領舞手舉小鼓滿場飛跑,一左一右兩個人敲兩面大鼓制造氣氛,3個弓子鑼手及3個鐃鈸手在中間是主角。

記者在現場看到,舞者全部是成年男子。他們各持樂器,或彎腰慢走,或昂首疾奔,或一齊騰空跳躍。他們根據配樂默契合作,隊形奇幻多變,令觀眾不解其意。

“從北頭到南頭,我跟著這個表演隊連看了3次表演,感覺這個舞蹈很特別,不像舞龍、舞獅、扭秧歌那么熱烈,所表達的內容好像有種神秘的東西。”魏都區半截河街道辦事處孔場社區居民孔先生對記者說。

在市區龍湖灣小區居住的楊明華說,這種舞蹈很少見,他頭一回看弓子鑼舞,“有點兒看不懂”,不知道是不是古代人們在祭祀或祈福時跳的舞蹈。

距今已有近300年歷史

現年48歲的王振超既是弓子鑼舞的領舞,也是弓子鑼舞的傳承人。他告訴記者,弓子鑼舞是禹州稀有的民間舞蹈之一,僅在禹州市文殊鎮及郭連鎮流傳,其他地方沒有。弓子鑼舞由禹州市文殊鎮坡街村銅器社首創,起源于清乾隆年間,距今已有近300年的歷史。

“坡街村有座關帝廟,為了祭祀,每年廟會期間,銅器社都進行表演。”王振超說,到了清順治年間,當地民間藝人覺得小型銅器缺乏震撼人心的力量,便把小型銅器改成大型銅器。這樣一來,雖然聲音渾厚、氣勢磅礴多了,但由于銅器太大、太重,表演時需要不時換人等,常常出現晾場或混亂現象。為了增強銅器表演時的節奏感,消除晾場或混亂現象,藝人又增加了兩面小馬鑼,由演奏者提著來回在樂隊中穿梭敲打。藝人后來發現,提著小馬鑼在銅樂隊中往返不停地敲打,既費力又不雅觀,于是,又用竹片彎成弓形,把小馬鑼掛在弓子前部,這就是最初的弓子鑼。表演時,舞者把弓子鑼背在背上,腰中束條彩綢,弓子一頭插在背后的綢子里,經左肩拉到前胸。舞者左手握弓子鑼,右手握小錘擊打鑼面,借助彎弓的彈性,弓子鑼上下飛舞,既省勁兒又好看。

集銅器演奏、舞獅及舞蹈于一體

“比賽有時間、空間限制,今天我們有一些道具和動作無法展現出來。”王振超略顯遺憾地說。他還說,弓子鑼舞集銅器演奏、舞獅及舞蹈表演于一體,時長近30分鐘。大賽時間要求控制在20分鐘以內,所以這次表演只選取了精華部分向觀眾展示,舞獅部分省略掉了。

記者注意到,用竹片制成的弓子長約1.5米,上面纏繞著花花綠綠的布條和絲綢,從外形上看既像飛龍,又像鳳凰。聰明的民間老藝人根據這些特點設計了舞蹈動作和隊形。舞步基本上采用自由步,主要舞蹈動作有鳳凰單展翅、鳳凰雙展翅、二龍戲珠、大鬧天宮、天女散花等。其采用的舞蹈隊形主要有:走8字、穿十字、剪子股、滿場熱等。弓子鑼舞的伴奏音樂主要由民間打擊樂器,如鼓、鑼、镲、鐃、鈸等演奏。跳舞時所擊打的節拍叫銅器歌,有《五虎下西川》、《鑼鼓套》、《鴛鴦套》、《大上轎》、《狗撕絞》等,另外還有一個簡短的“銅器首”,叫《鳳凰三點頭》。

記者注意到,該舞蹈表演動作幅度不是太大,但是節奏感強,激越豪放,一場表演下來,幾名舞者的額頭上全冒出了汗。

邁出保護第一步

據禹州市非物質文化遺產保護中心有關負責人介紹,弓子鑼舞是中原地區稀有的民間舞蹈之一,是禹州人民在長期的生產、生活實踐中創立的一種民間藝術形式,群眾基礎廣泛,深受當地群眾喜愛。弓子鑼舞鼎盛時期,數十個銅器社1000多人踏歌表演。弓子鑼舞不但在祭祀儀式上出現,還經常出現在各種集會上,表達百姓乞求風調雨順、國泰民安的美好訴求。

市文化新聞出版局文化產業科科長安玉龍說,從弓子鑼舞的起源來看,它反映了當時、當地的社會文化、經濟狀況、民間風俗等,對研究禹州當地的歷史沿革、民風民俗等都有積極作用。由于大型銅器表演者需要在表演過程中連續敲打幾十公斤重的銅器,只有身強力壯的中年人或青年人才能勝任。在當今多元文化背景下,年輕人參與熱情不高,弓子鑼舞的傳承受到了很大影響。現今只在文殊鎮坡街村及郭連鎮流傳,熟悉舞蹈套路、技巧,精通演奏樂譜的藝人越來越少,銅器歌也僅剩9首。此外,弓子鑼舞由最初的祭祀演變成一種文化活動,樂器、服裝的購置多是群眾自發捐贈,資金來源嚴重不足,加上這種群體性演出受到人員、季節等因素限制,缺乏有效的展示平臺,發展后勁不足。

“入選‘非遺’名錄的項目,都具有很高的歷史價值、藝術價值和社會價值,由于種種原因,瀕臨失傳,發掘、搶救、整理和保護勢在必行。”安玉龍說,“非遺”是人類的生命記憶,是人類創造力的精神源泉,入選“非遺”名錄對于弓子鑼舞來說,只是邁出了保護的第一步,以文字、錄像、錄音等手段記錄下來,使其物質化、資料化,調動一切積極因素,把“非遺基因”留住,讓歷史文化的“活化石”永不消亡、煥發活力是當前最關鍵的問題。【原標題:最初跳給關帝看,距今已近三百年】