-

沒有記錄!

從雞父之戰(zhàn)看古代情報與謀略配合

2013/9/9 10:11:30 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

編者簡介:臺灣三軍大學前身為廣東黃埔軍校,現(xiàn)為臺灣“國防大學”。1955年10月1日,敗退臺灣的蔣介石以“機密甲字第八十三號”手令,指示臺灣三軍大學編纂中國歷代戰(zhàn)爭史。1956年1月,臺灣三軍大學正式成立“中國歷代戰(zhàn)爭史編撰委員會”并開始工作,1972年5月全書編印完畢,歷時16年。更于1975年成立“中國歷代戰(zhàn)爭史修訂委員會”,由蔣緯國主持,錢穆、陶希圣、蔣復璁、黃季陸、方豪、屈萬里、宋晞等名家傾力襄助,歷時5年修訂,力求內容臻于嚴謹周密。

導語:吳楚雞父之戰(zhàn),在周敬王元年,晉頃公七年,楚平王十年,吳王僚八年,公元前519年。主持此一戰(zhàn)役者,吳方為吳王僚與公子光;楚方為代令尹薳越。吳軍勝;楚軍敗。

戰(zhàn)前一般形勢及戰(zhàn)爭之導因

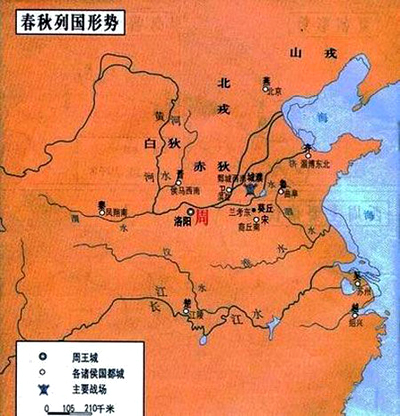

吳自吳王壽夢為圖奪取淮河流域之地以北進中原,于周簡王二年,公元前584年,進攻楚之邊邑州來(今安徽省鳳臺縣)起,至吳王僚于周景王二十年,公元前525年,用舟師擊敗楚舟師于長岸(今安徽省當涂縣西江中之東西梁山)時止,吳楚兩國間不斷戰(zhàn)爭,前后已歷六十年,事均詳于前章中。當時吳楚兩國,均已久戰(zhàn)罷勞。楚國于是筑城自守。吳國亦未興兵攻楚者凡五年。

周敬王元年,吳國以淮河流域之地尚為楚國所盤踞,吳王僚乃率公子光等再興兵進攻州來,于是吳楚之戰(zhàn)再起。

楚平王聞吳軍進攻州來,遂遣使征集頓(今河南省商城縣南故南頓城)、胡(今安徽省阜陽縣西北二里胡城)、沈(今河南省沈丘縣)、蔡(今河南省新蔡縣)、陳(今河南省淮陽縣)、許(今河南省葉縣)六國之軍,于是年秋七月會于雞父(今河南省固始縣東南雞備亭),準備伐吳以救州來。

時楚令尹陽匄正在病中,力疾馳赴雞父,與諸侯之軍相會。彼因途中勞頓,病益增劇,乃令司馬薳越代攝帥職,率諸侯之軍向州來前進。吳公子光聞楚軍及諸侯之軍勢大眾盛,吳軍與之相較,眾寡懸殊,乃自動撤去州來之圍,集軍鐘離(今安徽省鳳陽縣東臨淮關),以待楚軍之至。楚令尹陽匄適于是時病歿軍次,楚軍與諸侯之軍士氣大為沮喪。代帥薳越又以資望過淺,不能指揮諸侯之軍,于是相率退回雞父。吳公子光聞知楚統(tǒng)帥已死,薳越代攝帥職,今其軍不戰(zhàn)而退,料知其中必有變亂,因建議吳王帥軍尾追之,至于雞父而追及楚軍,于是遂發(fā)生雞父之戰(zhàn)。

雞父地理形勢

雞父位于大別山之西北麓,在今河南省固始縣之南境,為當時楚國蓼六軍事基地南端之重鎮(zhèn)。其地當淮河上游之要沖,州來、六及群舒諸小國環(huán)繞其東南;胡、沈、陳、頓、項、蔡、息、江、道諸小國,屏列其西北。楚控有其地以對吳,則進可以戰(zhàn),退可以守;且由此可控制淮潁地區(qū)諸小國,而保持其東方之勢力范圍。吳奪其地以對楚,則不僅可驅逐楚國在淮潁地區(qū)之勢力而控制其周圍諸小國,且可由此以進入大別山區(qū),而為日后破楚入郢之起點。是故雞父之戰(zhàn),在地略爭奪上言,實為吳楚戰(zhàn)爭勝敗之一重大關鍵,爾后吳軍破楚入郢之戰(zhàn),即系由此一地區(qū)而入也。

雞父戰(zhàn)斗經(jīng)過

楚薳越既以士氣沮喪內部不和而撤軍西歸,達于雞父。彼似未料及吳軍敢于深入楚境以行窮追,遂停留雞父,待整理后再決定次一步之行動。

吳公子光以楚方帥死軍退,料知其中必有變亂,正可乘其軍心不穩(wěn)之時襲擊之。彼乃建議吳王曰:“諸侯之從楚來伐者皆小國,此皆為受楚脅迫而來者。且胡沈之君年幼而輕狂;陳大夫夏嚙強項而頑固;許蔡兩國素憤恨楚國之虐政;楚令尹死,其代帥薳越位卑不足以孚眾望;又楚軍中多楚王信寵之人,彼等多不服薳越之指揮,因之其政令不能統(tǒng)一;七國聯(lián)合之軍,同役而不同心,其軍雖眾,可以敗之。”吳王從其議,遂帥軍追隨楚軍,準備乘機與以攻擊。是年七月二十九日,吳軍前鋒達于雞父附近,偵知楚軍與諸侯之軍停留雞父,未再西退。

吳公子光之作戰(zhàn)謀略 吳公子光既知楚軍及諸侯之軍停留雞父,乃獻計于吳王。彼說明胡沈二國之君與陳大夫夏嚙之個性后,遂選定胡沈陳三國之軍為初期之攻擊目標。以散亂不整之刑徒誘其出擊,先擊破胡沈陳三國之軍,使其狂奔以亂楚軍,再以吳軍緊隨其后掩擊之,則可以寡勝眾。吳王從其計,即決定于次日晦日向雞父之楚軍進攻。原來晦日月色無光,自古為用兵作戰(zhàn)之大忌,一般均閉營養(yǎng)晦,以避此不吉之日。公子光故意選擇此晦日以進攻,乃所以出楚軍之不意而達成其奇襲之謀略。

兩軍戰(zhàn)斗經(jīng)過 楚薳越正在雞父休兵,又值晦日,不意吳軍掩至,乃以胡沈陳許蔡頓六國之軍為前陣,以掩護楚軍。

吳軍之進攻,完全依照公子光預定之部署,以刑徒三千人為前陣,直攻胡沈陳三國之軍。刑徒原無軍事訓練,初一接戰(zhàn),即散亂后退。胡沈陳三國之軍見吳軍潰敗奔逃,遂奮勇向前追趕,直至吳軍預伏之地。此時吳公子光率右軍,公子掩余率左軍,吳王僚率中軍從三方面包圍迎攻,胡沈陳三國之軍全部被圍,胡沈二君及陳大夫夏嚙均被擒獲。吳軍乃將胡沈二君及陳大夫當場格殺,宣示于其軍中,而縱其兵卒各自逃命。三國之軍既目睹其君與其大夫當場被殺之慘狀,又無將佐率領,乃各自狂奔叫囂,曰:“吾君死矣!吾大夫死矣!”許蔡頓之軍見此狀況,陣形頓形動搖。時吳軍已緊隨亂兵之后進攻許蔡頓之軍,許蔡頓之軍因之亦駭汗狂奔,未戰(zhàn)先潰。楚軍初見胡沈陳軍戰(zhàn)勝吳軍,向前奔逐,正感吳軍脆弱無能,以是日正為晦日休軍,遂亦無意列陣,忽見亂軍漫山遍野狂奔而來,隨之許蔡頓軍亦動搖潰退,而后面吳國大軍又聚隨掩至,楚軍突受此種奇襲,倉猝之間,不及列陣,先受亂軍之干擾,又受吳軍之沖擊,遂于慌亂錯雜之中向后敗退。是役吳軍以一國而擊七國之軍,全以出奇制勝,因而獲得全面之勝利。

戰(zhàn)后狀況

楚軍于雞父之戰(zhàn)大敗后,代帥司馬薳越收集殘部退駐薳澨(今河南省新蔡縣境)從事整理。在此期間,又發(fā)生楚太子建之母被吳軍劫走之事。

原來楚平王棄疾為蔡公時,娶陽(今河南省新蔡縣東北楚王岑)封人之女,生公子建。平王即位,立建為太子,使伍奢(伍員之父)為之師。及后平王信讒,殺伍奢,并逼殺太子建。奢之次子伍員偕建之子勝逃亡于吳。而建之母蔡夫人猶在陽。建之母既無復寵之望,乃日思與其孫勝一見。及雞父之戰(zhàn),蔡人敗歸,太子建之母聞知其孫勝在吳,乃因吳之細人致書于吳,懇吳人接其入?yún)桥c其孫完聚。吳人為爭取蔡國并以打擊楚人計,乃于雞父之戰(zhàn)后二閱月,使公子光復潛軍入蔡,接取蔡夫人與其寶器以歸。

是時,楚司馬薳越駐守蔡國南境,探知吳人潛軍而來,乃急起兵擊之,至則吳軍已去,復急追之不及,乃擬返師回國,將向楚王報命請死。其將士勸之曰:“請遂伐吳,以冀成僥幸之功而復振國威。”薳越嘆曰:“吾前敗師,損國威大矣。今奉命守境,又亡君夫人,如再以私卒伐吳以圖僥幸之功,是終不能免于死也。”于是遂自殺于薳澨。

是年,楚平王以令尹陽匄死,司馬薳越自殺,乃以公子子常(即囊瓦)為令尹。囊瓦驚于以上吳國之成就,與楚國人心之惶懼,又以其祖父子囊曾有“城郢”之遺訓,蓋子囊以當時吳國日強,預料將必有攻入楚都之一日,因遺訓其子孫,必須堅固郢都之守備,囊瓦乃于郢城之南筑新郢城,以求自固。當時右司馬沈尹戌諫曰:“古者天子守在四夷,天子德薄政損,猶借四境之諸侯以為守。故慎其四境之封,結其四鄰之援,使人民安于田野,以務春耕夏耘與秋收,則民無內憂,國無外懼,又何用城國都以為固耶?今楚政卑而惟吳人是懼,不結四鄰之援,不修四境之封,徒城國都,其守國之圖亦已小矣!昔梁伯好土功,筑塹溝于宮外,民罷不堪,則誑之曰:‘秦將襲我!’人民聞秦之將來襲也,大懼而潰,秦遂滅梁,故國必先棄其民,則民棄其上;民棄其上,不亡何待?夫正其疆場,修其土田,險其走集,親其民人,明其伍候,信其鄰國,慎其官守,守其交禮,不僭不貪,不懦不耆,完其守備,以待不虞,又何畏矣?《詩》曰:‘無念爾祖,聿修厥德。’不亦鑒乎?若敖(楚八世祖),蚡冒(楚十世祖)至于武王文王四君,土不過數(shù)百里,以慎其四境,猶不為城。今國土已數(shù)千里,而惟郢是城,不亦難乎?”囊瓦竟不之聽。

翌年(前518年)冬,楚平王與令尹囊瓦,欲報雞父之恥,乃率舟師由長江進攻吳國。右司馬沈尹戌又諫曰:“王未撫民,而勞師動眾,則民將有怨心;民怨則難以有功。吳未動兵而興師以速其動,則邊疆將從此多事矣。倘我伐吳而吳有備,我旋師而吳踵我之后;我邊疆本無戒備,則必致?lián)p失邊疆。不如慎于邊防,撫訓國人,整飭軍備,然后再進而求戰(zhàn)也。”楚王未之聽。楚乃會合越國之軍以伐吳,兵至圉陽(今安徽省無為縣東南江中之洲),果然吳人有備,無功而還。楚邊境之民知楚國已不能保境安民,于是官民驚惶,人心渙散,不能專力于守御。吳人果踵楚軍之后而出,遂滅巢,鐘離二邑。沈尹戌聞而嘆曰:“亡郢之始,在于此矣!王師一出,而失二邑,其如何而能不及于郢也?《詩》曰:‘誰生厲階,至今為梗。’其王與令尹之謂乎!”于是楚之國勢益弱而不振。

解析雞父之戰(zhàn)

楚以橫暴侵陵中原,蹂躪東夷,自熊渠稱王以來,蓋已百數(shù)十年。以齊桓公之強,僅能屈其使臣作召陵之盟;晉文公之霸僅能挫其鋒于城濮;晉悼公亦僅制止楚軍,使不能北上與之爭鄭與宋。其間真能使楚國喪師失地國勢削弱者,在此百數(shù)十年中惟有吳雞父之戰(zhàn)與以后破楚入郢之戰(zhàn)耳。吳國實堪稱為當時新興之一個強國也。

吳國本為一蠻夷小邦,雖其王室自附于周天子之血胤以求攀附上國,但在春秋中期以前,尚無聲聞達于中原之諸侯。自吳王壽夢得屈巫臣父子為謀臣,不數(shù)年間,不惟習得射御乘馳戰(zhàn)陣諸武術,且直有凌駕中原各國而上之勢。自周簡王二年,即公元前584年開始伐郯伐徐之后,竟與陸戰(zhàn)最強之楚國以車步戰(zhàn)斗爭衡于淮河流域,一戰(zhàn)而使楚失去東方大邑州來,以后與楚國周旋于江淮之間者達六十余年,其興起之速,戰(zhàn)力之強,與夫持續(xù)力之久,均超出當時楚國意想之外。是誠由于吳國為一新興民族,朝氣蓬勃,活力充沛,精神團結,行動勇敢所致;而其機智之高邁,謀略之精能,情報之靈敏與夫判斷之周密,尤為后世兵學家所深為贊賞與樂于鉆研者也。

吳立國于長江下游江河交錯之地,雖其人民習于舟楫,長于水戰(zhàn),但其陸上兵力,系屬新建。若以車乘與兵數(shù)相比,絕不能與千乘之楚軍相抗衡,而況楚更有六個小國之軍相助。雞父之戰(zhàn),吳軍以寡勝眾,全在運用機智謀略,打破迷信習慣,用能出敵不意,獲得勝利。可見兵貴智謀,不貴強力也。

惟有先知敵人之情者,始能有效使用自己之軍力,以后孫子著書說:“故明君賢將所以動而勝人,成功出于眾者,先知也。先知者,不可取于鬼神,不可象于事,不可驗于度,必取于人而知敵之情也。”此即說明情報對于作戰(zhàn)之重要性。吳人建軍取法于晉。晉國于周簡王十三年,公元前573年,晉悼公初立整飭軍備重置百官時,已有候奄之官(見本卷第十章第二節(jié))。候為斥候;奄者其義為覆,乃反覆審查而加以判斷之謂也。吳既效法晉國,此種情報制度自必采用。此外還有居住于淮河流域及大江沿岸之東夷民族,自受楚國武裝侵略以來,處處憤恨楚國之壓迫,而同情吳軍之抗楚。因之處處供給吳人以情報,并導引其行軍之經(jīng)路與險塞之地形。吾人觀于楚軍之每一行動,吳人必先知之。楚王方至羅汭,而吳犒軍之使者公子蹶由迎之。楚夫人欲去吳探其孫勝,吳人即潛軍至陽,迎之以去。又對于七國將領之性情與其軍隊之情況,無不明若觀火。而對于各種原始狉獉之山林,人跡罕至之荒野,吳軍均可穿越以行,毫無阻礙,由此即可窺見其梗概。因之可知吳國之勝利,一面固賴其勇敢善戰(zhàn)之軍隊,一面亦賴其無所不布之情報網(wǎng),與其聯(lián)絡東夷民族政略之巧為運用。

雞父之戰(zhàn),公子光對于楚方七國將領之性格與其軍隊弱點,明若觀火,此固賴其情報之敏活。然能使其所有弱點均暴露于戰(zhàn)場而供我利用,則須賴高度之機智。當時茍無三千刑徒之誘敵,則胡沈陳三國之軍不致輕率離其陣地;茍無胡沈陳三國之軍叫囂狂奔,則許蔡頓之軍不致動搖;茍非晦日進攻,則楚國之軍不致不列陣。是三者皆公子光高度智慧之所發(fā)揮,遂使吳軍以寡弱之力,擊破數(shù)倍之楚軍而得勝利。故孫子曰:“知兵者,動而不迷,舉而不窮,敵雖眾,可使無斗。”即此之謂也。

蕭魚之會,鄭告絕于楚(事在周靈王十年,晉悼公十一年,公元前562年十月),此時楚共王決定放棄北方霸權之爭奪,而專力對吳,此種決心實至允當。但彼不能深知吳情,動輒挫敗,則可知不明敵情者,不可與言戰(zhàn)也。以后孫子著書說:“凡興師十萬,出征千里,百姓之費,公家之奉,日費千金……而愛爵祿百金不知敵之情者,不仁之至也。”楚之屢遭挫敗,迨其吝惜爵祿百金,未知用間之過歟!

總之,吳楚雞父之戰(zhàn),為古代情報與謀略配合作戰(zhàn)之典型例范,為以寡擊眾作戰(zhàn)之良好楷模,乃用兵者高度智慧之所發(fā)揮,允宜深思而玩索之。【原標題:從雞父之戰(zhàn)看古代情報與謀略配合】