精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

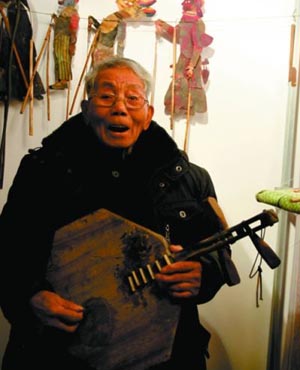

張永思

2016/4/15 15:03:48 點擊數: 【字體:大 中 小】

張永思(1921-1988) 曲藝、戲劇作者。男,漢族,原新鄉市曲藝說唱團團長,原籍山東荷澤縣人。

張永思自幼熱愛文藝,曾在農村拜師學藝。1944年7月,正值抗日戰爭的關鍵時刻。他志愿參加了中國共產黨領導下的魯西南革命根據地的烽火劇社,歷任文化教員、演奏員(司鼓)、會計、管理員、編導等職。

中華人民共和國成立后,他來到新鄉市,先在平原省文藝工作者聯合會工作,任戲劇科科員。1953年1月1日,任新鄉市新革劇社(即新鄉市豫劇團前身)第一社長。他堅持創作,刻苦認真。整理了古裝戲劇目《春秋配》,又編導了《十五貫》,上演后頗受群眾歡迎。《春秋配》由河南省人民出版社1958年出版為單行本。1957年,張永思受新鄉市文化局之命,將演唱三個半小時的傳統書目《搜盧府》整理、改編、壓縮為四十五分鐘,由蘇北琴書藝人黃克忠演唱并參加河南省第一屆曲藝、木偶、皮影會演榮獲優秀演員獎,后由省電臺錄音播放,由省人民出版社出版單行本發行。張永思于1958年調任新鄉市文化館任副館長,又于1959年4月調至新鄉市曲劇團任團長。1962年新鄉市戲劇會演中,由張永思改編的三個傳統劇目獲獎。然而,由于他長期擔負繁重的工作和夜以繼日地寫作,積勞成疾,曾一度臥床療養。他性情耿直,讓別人用擔架抬他上車,堅持跟劇團下鄉演出,后被領導發現耐心勸解,他才不得不離職休養。

1963年初,張永思擔任新鄉市曲藝隊隊長,后改名為新鄉市曲藝說唱團,他任團長,他和藝人感情真摯,誠厚,利用一切工會期間,挖掘整理改編了大、中、小曲(書)目二十多篇。如《吊打窯婆》、《黑妮和黑小》、《張飛借船》、《韓湘子拜壽》、《寇準背靴》,《海瑞罵朝》、《何文秀私訪》、《燕子李三》、《飛渡鷹嘴峰》、《三女拜壽》、《薛剛反朝》、《薛平貴征西》、《搶救油糧船》、《包頭送禮》、《智擒刁占一》、《智取威虎山》、《三斗花生米》、《雙送禮》、《困汴京》等。他苦心耕耘,四十多年如一日,酷愛黨的文藝事業。1964年由他執筆改編的現代曲目《訪蘑菇老人》參加河南省現代曲藝會演并獲得好評。

“文革”期間,他以“走資派”、“黑秀才”、“黑筆桿”的罪名,殘遭批斗,身心受到嚴重摧殘,二十余年創作的精神成果,被付之一炬。

粉碎“四人幫”后,張永思滿腔熱情,多次書面申請和要求重返曲壇,但始終未能如愿,直至病逝前,他還說;“病好轉,我就要完成《楊家將》一百五十萬字的編寫任務……。”

張永思一生光明磊落,性格豪爽,不畏強權,剛直不阿。對黨的恩情深厚,對曲藝事業執著追求。曾被選為新鄉市第三、四、五屆人大代表和新華區第六屆人大代表,他在病危的1988年12月6日,感情激動地對黨表忠心,讓兒女為其寫下了最后一份入黨申請書。張永思,因癌癥謝世于1988年12月16日凌晨一時二十五分,享年六十七歲。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區