-

沒有記錄!

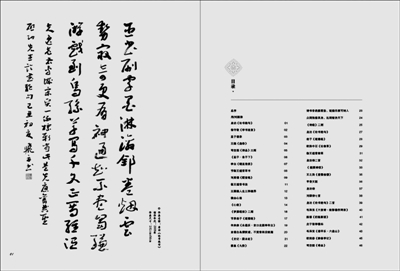

《翰逸神飛·傅飛舟卷》序

2012/6/19 15:52:15 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

飛舟兄讓我為他即將付梓的作品集寫些文字,反復再三推辭不掉,想想,除了自己拙于語言文字和對爬格子的恐懼外,作為與飛舟其淡如水相交多年的朋友,又有什么推辭的理由呢?

環(huán)境可以改變人,不管是應該改變的還是不應該改變的,所以,一旦一個人坐上了某把交椅,隨著身份的改變,都免不了要擺出一副架子,即使不是有意識顯擺,但所處的地位、官職和周圍前呼后擁也不能完全幸免。然而,能憑其治身修養(yǎng)境界保持或盡可能保持本色者,著實不易。我不是說飛舟已完全超脫于寵辱、尊卑、貴賤、貧富、得失之外的圣賢高士,但在朋友面前,他的確沒有讓人感覺到升遷后的自負和輕狂,也沒有聽身邊人說些獻媚奉承話便心花怒放的癖好,這免卻了我在行文中求全別人而委屈自己時吐也吐不得咽又咽不得的顧慮。飛舟的這種人品,說起來似乎輕松容易,但真要做起來很難。僅憑這一點,我應該發(fā)自內心為飛舟兄說幾句表示祝賀、分享快樂的話。

一些金融界和不是金融界的朋友在一起談到現(xiàn)在很多領導和老板都重視文化、喜愛書法,自然要提到飛舟。我卻回應說,飛舟可不是當了老板才去舞文弄墨的,他是安陽書壇年輕的老前輩。早在20世紀70年代,張海先生編輯的《現(xiàn)代書法》一書中,入編者多為當時全國書壇有影響的名家,資歷年輕者僅兩三人而已,飛舟便是其中之一,時年僅13歲,1981年曾獲鄭州市青少年書法比賽一等獎。朋友驚訝:“原來他是重操舊業(yè)呀!”我回應:“真正的詩人是在寫詩和不寫詩的日子里都詩意地生活著。飛舟這些年沒有跟著這個展那個賽的到處跑,沒有隨手拾幾束高粱穗捆在一起成掃帚,沒有到處抖摟叫賣,但不能說案牘勞形之外的夜深人靜時,他沒有陪伴碑帖經典,書法于他既沒放下過,也就無從談起重操。”我私下求證飛舟,飛舟自責道:“慚愧,書法在我心里的那份癡情牽掛雖然從來沒有丟失過,但工作繁重時,很多時候沒能堅持臨池日課。”應對時下一些拿支大筆跑遍大江南北卻已不知臨池日課為何物的書壇星們、腕兒們,這種清醒和執(zhí)著又是何其珍貴。心有牽掛,天涯咫尺;心無掛牽,咫尺天涯。書法在飛舟的心里從來就沒有放下過,已成為他生活中不可或缺的一部分,但他又沒把書法當做名利場,而是以其修養(yǎng)身心,陶冶情操,這才是真正參悟書法本真的人。

已過不惑之年的我,體會到做人最致命的恰恰是這一個“做”字。人非圣賢,誰也不可能沒有一點瑕疵。明朝的張岱言:“人無癖不可與交,以其無深情也;人無癡不可與交,以其無真氣也。”為人為藝以真誠自在,雖有不完美的缺憾,但讓人感到親切可愛,而一有心口不一的偽飾虛假,則聰慧精明也令人頓生厭惡。飛舟能自自然然、大大方方、坦坦蕩蕩、從從容容地這么書寫,不落于設計,不迷惑于擺布,不表現(xiàn)為造作,這實在是一種看似容易卻艱辛的高品格、高境界,這種端正路子正是為人為藝之至要。于人,即使不成豪杰英雄,也是堂堂正正。于藝,即使不為名家大師,也是行家里手。登堂入室是遲早的事情。

飛舟儒雅,啥時候說話都是不急不躁,慢條斯理。這么多年,我只見過他一次生氣,面目表情肅穆,措辭嚴厲,但樣子并不兇,嗓門依然不大,依然溫和,就像他近年寫的章草,從皇象、索靖一直到鄭誦先、王遽常,卻在古拙樸茂中多了清奇、明凈、簡遠、典雅的書卷氣。所以,飛舟的章草雖有篆籀氣,但他行筆不強求老辣跌宕,去掉了火氣,刪盡了雕飾,削盡了冗繁,遠離了喧囂,又因他幼時在顏筋柳骨上的堅實童子功,使他寫得輕松自如,古樸之氣蘊其中溢其外。書如其人,信焉!【原標題:《翰逸神飛·傅飛舟卷》序】