精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

包公陳州放糧的傳說

2013/6/25 9:03:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

包公(公元旦999-1062),字希仁,廬州(今合肥)人。天圣進士,歷任知縣、知府、監察御史、龍圖閣大學士、樞密副使等職。一生清正廉潔、剛正不阿。

宋慶歷三年(公元1043年)冬,陳州發生雪災,凍折桑棗。春蠶遭害,二麥不熟,餓殍遍野,次年春蠶繭只收入三五成。包公向宋仁宗上奏《請免陳州添折見錢疏》,極力呼吁“各納正稅本色錢,權免今年折變。”使一方生靈有再蘿之望。

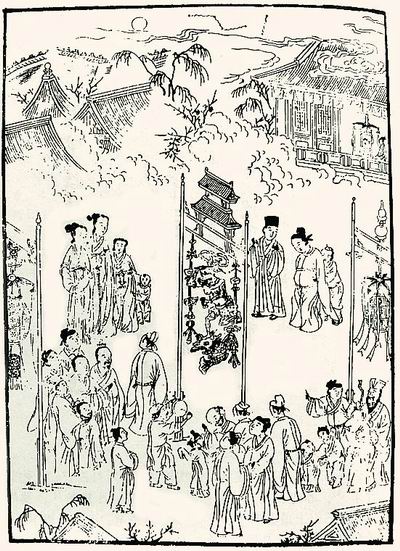

《陳州府志》記載:“朝廷命貴叔曹某往監糧”,其人憑寵怙勢,攙秕糠掊克,民苦不勝。事聞賜金牌,命拯往廉之,拯潛入陳城,雜郡民中求糧,忤豪族,受羈。因出金牌示之,眾皆震栗,正刑明禁,豪貴伏誅,民賴生活。”意說國舅等貪官污吏趁機搜刮民財,魚肉鄉里。包公為救災民,懲治貪官,于京城汴京(今開封)下陳州。國舅聽西宮娘娘傳信,包公要來,嚴密封鎖陳州城門,不讓包公進城,包公無法入城,正巧碰到妓女林氏被國舅召幸,包公便替林氏趕驢,扮王八,冒充妓女老鴇混進陳州城。包公時年45歲,因此直到現在,陳州人還忌諱45歲,凡是45歲的人都稱到了“罵年”的年齡,或者說成46歲和44歲。包公進了陳州城,查清了國舅的罪惡,在金龍橋鍘了國舅。后來,金龍橋旁生長的結巴草根都是紅的,老百姓說那是國舅的血染的。包公鍘了國舅后,開倉放糧,把國舅米中摻的砂子篩出,光篩出的砂子堆積幾丈高,現在城東有個大土堆叫平糧臺,當地人說就是包公從米中篩出的砂子堆積的,包公下陳州放糧,救了數萬生靈。

陳州為感謝包拯恩德,明代在城西北隅建包公祠,以紀念這位不畏權貴、清正廉明的“包青天”。這表達了歷朝歷代的百姓對清官的敬仰擁戴!

宋慶歷三年(公元1043年)冬,陳州發生雪災,凍折桑棗。春蠶遭害,二麥不熟,餓殍遍野,次年春蠶繭只收入三五成。包公向宋仁宗上奏《請免陳州添折見錢疏》,極力呼吁“各納正稅本色錢,權免今年折變。”使一方生靈有再蘿之望。

《陳州府志》記載:“朝廷命貴叔曹某往監糧”,其人憑寵怙勢,攙秕糠掊克,民苦不勝。事聞賜金牌,命拯往廉之,拯潛入陳城,雜郡民中求糧,忤豪族,受羈。因出金牌示之,眾皆震栗,正刑明禁,豪貴伏誅,民賴生活。”意說國舅等貪官污吏趁機搜刮民財,魚肉鄉里。包公為救災民,懲治貪官,于京城汴京(今開封)下陳州。國舅聽西宮娘娘傳信,包公要來,嚴密封鎖陳州城門,不讓包公進城,包公無法入城,正巧碰到妓女林氏被國舅召幸,包公便替林氏趕驢,扮王八,冒充妓女老鴇混進陳州城。包公時年45歲,因此直到現在,陳州人還忌諱45歲,凡是45歲的人都稱到了“罵年”的年齡,或者說成46歲和44歲。包公進了陳州城,查清了國舅的罪惡,在金龍橋鍘了國舅。后來,金龍橋旁生長的結巴草根都是紅的,老百姓說那是國舅的血染的。包公鍘了國舅后,開倉放糧,把國舅米中摻的砂子篩出,光篩出的砂子堆積幾丈高,現在城東有個大土堆叫平糧臺,當地人說就是包公從米中篩出的砂子堆積的,包公下陳州放糧,救了數萬生靈。

陳州為感謝包拯恩德,明代在城西北隅建包公祠,以紀念這位不畏權貴、清正廉明的“包青天”。這表達了歷朝歷代的百姓對清官的敬仰擁戴!

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度