-

沒有記錄!

淮陽伏羲太昊陵的傳說

2013/4/17 14:17:00 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

相傳6000多年前,“三皇之首”的伏羲氏在河南東部的宛丘(今淮陽)建都城,治天下。伏羲去世后,后人修陵建廟,太昊陵包括太昊伏羲氏陵和為祭祀地而修建的陵廟,是我國著名的三陵——太昊陵,黃帝陵、大禹陵之一。

伏羲是我國遠古神話傳說中的一個圣明帝王,他“為百王先”,居三皇之一,列五帝之首。他在人類社會從母系向父系,由野蠻向文明進化時期,以自已的聰明和智慧,立下了齊天功績。后人因此稱他為“始祖”、“斯文鼻祖”。“太昊”即是人們對伏羲的贊詞。古書中將把伏羲、女媧、神農(nóng)尊稱“三皇”,把太皞、炎帝、黃帝、少皞,顓頊稱“五帝”,傳說中的太皞就是太昊伏羲。太昊伏羲氏生于6500年前的甘肅成紀(jì)(今天水)。伏羲出世后,相貌奇特,神情異常,從小就聰慧英武,才智超群,長大后被推舉為部族首領(lǐng)。

伏羲帶領(lǐng)他的部落沿黃河游牧東下,逐水而居。到達宛丘(今河南淮陽)這個地方后,見水草豐美,便定居下來,在此建立了中國歷史上第一個都城。

伏羲為了加強團結(jié),增進合力,使大家有一個共同的標(biāo)志,他綜合各部落圖騰的特點,如馬的頭、鹿的角、蛇的身、魚的鱗、鷹的爪等,創(chuàng)立了各部落共同的圖騰——龍。

從此以后,“龍”就成了中華民族的象征。

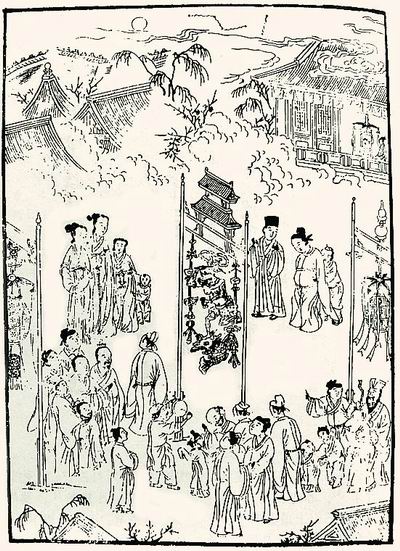

就在二月初二這一天宣布龍圖騰成為華夏民族的族徽。所以,自古二月二就被稱為龍?zhí)ь^的日子,太昊陵自有陵就有二月朝祖會,朝祖會從二月二這一天開始。

故淮陽又稱"龍都"。每年的農(nóng)歷二月二至三月三,全國各地的游人、香客,齊聚太昊陵前,參加規(guī)模盛大的祭祖活動。