-

沒有記錄!

木版年畫:水陸碼頭帶火周家口年畫

2015/12/17 12:21:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

周口關帝廟的精美石刻是夏明月制作木版年畫的取材之源

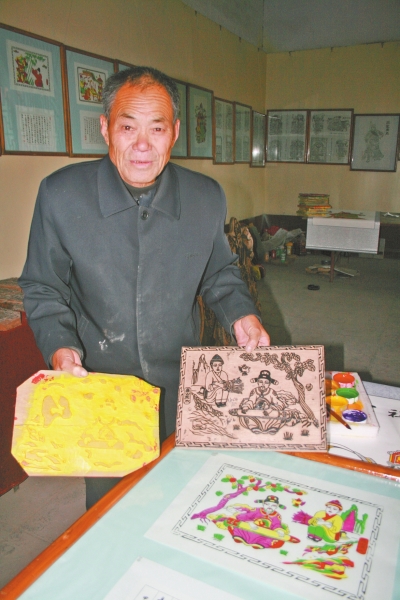

周家口木版年畫傳承人夏明月和他新制作的木版年畫

引子

千百年來,一種成本低廉卻色彩斑斕的印刷品在中國的年俗中散發著獨特的魔力,成為上至宮廷貴族下至尋常百姓,家家大門都要張貼的驅邪護佑之物,這就是木版年畫。木版年畫起源最遲不晚于北宋,發祥地在開封,明清時期趨于鼎盛,直至清末民初乃至“文化大革命”之前,全國很多地方都有藝人會做木版年畫。

而提起河南木版年畫,很多人都會想起開封朱仙鎮或者滑縣,兩地木版年畫已先后進入國家級非物質文化遺產名錄,名聲在外。其實,木版年畫在省內也并不為兩地所獨有。根據開封年畫博物館館長、木版年畫大師任鶴林近年的走訪調查,清末民初,安陽、湯陰、靈寶、洛陽、鄭州、鄧縣、羅山、商丘、正陽、周口等20多個地方都是有木版年畫制作的。

今年9月,第四批河南省非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目公布,周口市的周家口木版年畫名列其中。71歲的夏明月是傳承人之一,老人一度曾因木版年畫生意凋落而息手多年,而手上卻保留著有家學的出色刀功,短短幾年已為周家口木版年畫傳承基地攢下四五十塊年畫版,任鶴林對此稱贊不已,“比朱仙鎮很多藝人的刀功好得多”。而夏明月等傳承人背后的周家口木版年畫,也如這些大隱隱于市的藝人,有著不為人知的輝煌過往。

“紅紙生意”風雨五十年

慕名去找周家口木版年畫傳承基地,跟當地人打聽,幾乎無人不曉,就在周口市區關帝廟景區內的東廂房。

外面下著雨,屋里不通電,夏明月剛把桌子挪到畫室的大門口,戴上老花鏡,就著外面的光亮給一幅碩大的《吉祥財神》上色。紅、黃、綠、紫,一筆一描。

木版年畫不是用木版印刷的嗎?怎么還要用毛筆手工上色?

夏明月說,通常小幅的周家口木版年畫會用一套線版和四套色版套印而成,線版是最基礎的印版,已經刻上了整幅圖的基本輪廓,能將完整的圖像印在宣紙上,只是不帶彩色,之后再分別用紅、黃、綠、紫四種顏色的色版在同一張紙上套印,一幅彩色的年畫就算完成。而長度超過1米的巨幅年畫,通常只刻有線版,顏色都是靠手工來上。

夏明月對刻版、印刷這套流程再熟悉不過。1944年,他就出生在與周口相鄰的安徽界首一家“紅紙作坊”——老百姓口中的木版年畫商家庭。夏家數輩人都在界首做紙業生意,商號叫做“仁和長”,他還記得小時候家里生意相當好,爺爺光徒弟就帶了九個,除了主要集中在每年春節前印刷木版年畫,作坊還制作各種顏色的包裝紙,供給果行、點心行做果盒、點心盒等。夏明月對當時的年畫題材印象很深,有上馬鞭、下馬鞭(秦瓊敬德),也有大五子、小五子(五子登科),大灶、小灶(灶王爺)等,父親從他七八歲時就開始教習刻版技術,“當時傳男不傳女,傳內不傳外”。

夏家老家在周口西華縣東王營鄉張莊村,“‘文化大革命’期間年畫幾乎絕跡,家里原來積下的老刻版都上交了,很多直接被當劈柴燒掉,一塊不剩。”夏家從那以后沒有再敢印過年畫,不過木工活兒仍是夏家卸不下身的手藝,父親有時會繼續教夏明月些技術,夏明月自己偷偷刻過一塊“五子登科”版子,并藏了起來,誰成想這竟然成了夏家如今存世最久的一塊版子。

1965年后,在家庭熏陶之下對木工情有獨鐘的夏明月先是在附近林場干了四五年,隨后參軍去浙江,成為一名模型工,經常擺弄木頭,木工活兒又有了長進。1972年復員回家,夏明月沒有按分配去林場工作,而是自己干起了木匠,給人打家具,直至八十年代,政策放開,夏家才又有人重拾“紅紙生意”,但此時,印刷工業已經取得了巨大發展,廉價而精美的機器印刷品開始出現,木版年畫成了“淘汰貨”,當時很多人也還不太敢買“門神”,夏家的年畫基本賣不動,生意全靠做點心盒子支撐,2000

年前后,點心盒子也被塑料包裝業淘汰,夏明月就此賦閑,對年畫心灰意冷。

直至2012年,周口市川匯區文化局穆廣科先生登門拜訪,劈頭一席話讓夏明月的觀念有了些轉變。

“穆廣科說,老夏,你不干年畫,還不教徒弟,你去世了這手藝可要埋到土里呀!我琢磨琢磨,也是。”于是,年近七旬的夏明月重新打起精神搞年畫,悉心指點穆廣科等人幫他找的兩位徒弟于建軍和任振強。

水陸碼頭上的作坊街

在周家口木版年畫的傳承序列中,夏明月是“仁和長”的第四代傳人,周口還有一個歷史更久的商號,明末清初,有張姓人家赴界首拜師學藝,出師后返回周家口故里,在作坊街開設了“志遠長”商號。

搜尋研究過這段歷史的穆廣科說,“志遠長”第九代傳人叫張乃柱,生于清道光21年(1841年),他繼承前輩的技藝后又有所發展,年畫取材更為廣泛,不僅繼承了傳統的灶畫、文武門神等品種,還創作了五子登科、馬上鞭、和合二仙、天地全神、福祿壽三仙等品種,使“志遠長”老字號產品遠播山西、河北、湖北、山東、安徽等省,每逢年節,上門批發求購年畫者絡繹不絕,可以用“擠破門”來形容,有些行商甚至住在店里不走,坐等拿貨。其后,第十代傳人張習恭廣招學徒,培育新人,當時,在周家口作坊街周邊就有年畫作坊30多家,形成了一個木版年畫批發銷售大市場。

這段時間,也是周口木版年畫最繁榮的時光。周家口木版年畫傳承基地的陳列柜內存有十多張清代的老版,正是“志遠長”第十二代傳人張訓民所收集,“五六年前從淮陽老家的院子里挖出來的”。張訓民與夏明月、夏明芳兄弟同為第四批省級非物質文化遺產周家口木版年畫傳承人,他一直住在作坊街,早年也是以印刷為業。“作坊街就在關帝廟后墻西邊,因為整條街都是紅紙作坊而得名,如今一家紅紙生意也沒有了。”張訓民說,自己小時候作坊街還很紅火,每到節慶,作坊街的商號都會出錢請“八音樓子”(相當于鑼鼓隊)吹吹打打在附近招攬人氣,十分風光。

其實,當時周家口紅火的不只是紅紙生意,幾乎所有行當都很興盛,這與其水陸碼頭的地位有極大關系。周口地處豫東沙河、潁河和賈魯河交匯處,明永樂年間,由于淮河、沙河和潁河漕運的開通,周家口逐漸成為重要的南北物資集散地,運輸貿易發達,其間,14省商賈紛紛來周家口投資興業,最繁盛時期的周家口僅街道就有116條,而且每條街道都有自己的專門行業,就以行業名街,比如磨盤街、耙子街、山貨街、油坊街。如今,少量路名還在,但最好的證明是關帝廟。

穆廣科說,新中國成立前,周口關帝廟有6個,各省會館10座,其中,由于在周口做生意的山西和陜西人格外多,山陜會館至少有3座,山陜會館拜關公,如今周口市區僅存的一座關帝廟也是原先的一座山陜會館。這座會館始建于康熙年間,歷經一百多年擴修而成,其間,山陜人多次從老家帶來木工、石匠等藝人,整修這里的木雕石雕。道光十八年冬,周家口山陜商戶中的八家大戶發起修廟工程并立功德碑記錄,根據碑文,僅山陜兩省在周口商人名號可考者就有坐商164家,行商320家。

“隨著明清時期木版年畫在全國范圍內的流行,周口這樣的商業和運輸中心就聚集起了大量木版年畫商號。”穆廣科說,由于前來批發購買年畫的客商也帶來了南北方年畫樣本和新創作的圖案來料加工,更大地促進了南北方年畫藝術在此交流融匯,其中,天津楊柳青、蘇州桃花塢、濰坊楊家集,特別是開封朱仙鎮木版年畫對周家口的木版年畫影響最大。