-

沒有記錄!

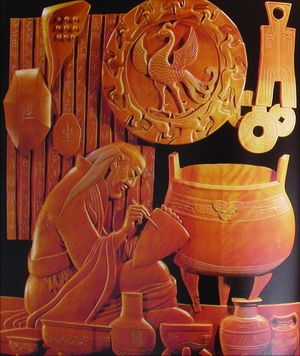

張公藝面受君封

2013/7/23 17:50:54 點擊數: 【字體:大 中 小】

張公藝接旨要進京面圣,走之前,把大公子張希近叫到跟前說:“我馬上進京面君,莊中大小之事全部交給你掌管。回來后,我就享清福,度晚年了。我走后,你要辦好三件事。”

“爹,哪三件事?”

“第一件,請明師,辦義學,讓莊上的孩子們都來讀書,一切費用都由我們承擔。讓他們學禮義,讀經史,將來去科場大顯身手,能老有所酬。”

“第二件呢?”

“多備些糧草專用。要救濟以下九種人:一是遭災斷炊的人;二是逃難到此的人;三是親喪不舉的人;四是趕者沒有盤費的人;五是傷殘病弱,沒錢醫治的人;六是婚嫁不起的人;七是臨時借貸的人;八是討飯化緣的人;九是鰥寡孤獨無人奉養的人。”

“那第三件呢?”

“你在大道旁造涼亭一座,讓來往行人乘涼、歇腳。”

“孩兒記住了。”

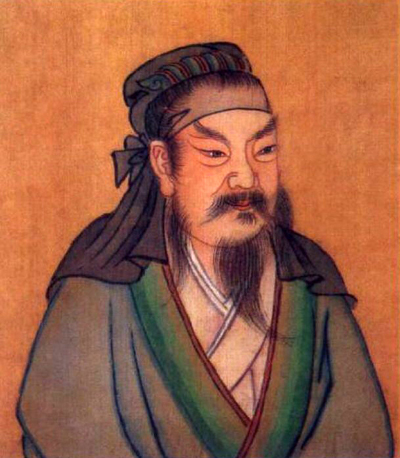

張公藝到了京城后,皇帝立即召見了他。太宗李世民上下打量張公藝,果然是當年古賢河上救駕的張公藝,心中十分高興,設御宴進行招待。

席間,太宗問道:

“你家九世不分居,三代得旌表,你有什么齊家之道嗎?”

張公藝回答:“萬歲在上,小人自幼蒙祖訓,只不過滋愛寬仁,不是小人有能力。齊家之本在于誠意和修身,要特別注意一個字。”

“哪一個字?”

“忍!”

“忍有何用?”

“百口之家要和順,人人都得注意‘忍’。飯食不用,衣服不備,禮節不到的事,常會發生,若是不‘忍’哪,則必定生怨恨;若是能忍啊,怨恨成歡,仇變思。”

太宗聽完,龍顏大悅,連說:“好!好!好!不但一個家庭成員之間要講忍讓,就是滿朝文武之間也需要講忍讓,治家治國是同一個道理啊。”

隨后,太宗封張公藝為“醉鄉侯”,榮歸故里,歡度晚年。并命尉遲恭敬德為欽使,在古賢河上修建十三孔古賢大橋。

張公藝回到家鄉,看到大兒子把家治理得井井有條,心里非常高興。不由得吟詩一首:

后繼有人醉鄉侯,

對酒高歌樂憂游;

愿將忍孝傳萬代,

和睦家庭遍九州。