熱點關注

- 1、栩栩如生的濮陽麥稈畫

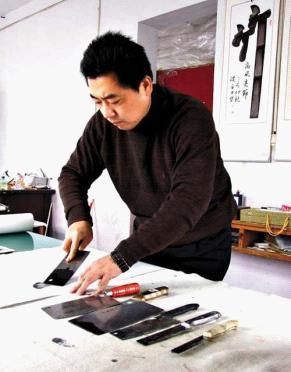

- 2、王濮方刀書畫別具一格

- 3、久違的民間奇葩——麥稈畫

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、栩栩如生的濮陽麥稈畫

- 2、王濮方刀書畫別具一格

- 3、久違的民間奇葩——麥稈畫

久違的民間奇葩——麥稈畫

2012/8/17 18:09:32 點擊數: 【字體:大 中 小】

“人物花鳥,栩栩如生;亭臺樓閣,巧奪天工。”讓人很難想象,一幅幅精美絕倫的圖畫竟然是用小麥的秸稈加工而成,這就是中國民間藝術一絕———麥稈畫。

麥稈畫,又稱麥草畫、麥秸畫等,據史書記載起源于隋朝的河南和廣東等地,為宮廷畫。麥稈畫雖來自民間,卻十分罕見,因其作為皇家貢品,未能在平凡百姓中流行,只能作為奇藝在皇室貴族間賞析珍藏。由于歷史變遷和社會動蕩,被譽為“民間瑰寶”的麥稈畫長期以來難覓其蹤。20世紀80年代,河南省清豐縣的一位農家女劉麗敏經過潛心鉆研,終于使這一中國古老的傳統民間工藝重放異彩。

小麥歷來被人們視為神圣之物,無論是古人祭祀天地,還是國徽圖案的選定都賦予了小麥極高的地位,它象征著豐收和財富。麥稈畫以小麥秸稈為基礎,將傳統藝術與現代科技結合起來,是中國獨有的民間手工藝品,更是傳統文化藝術中的一顆璀璨明珠。

清豐盛產小麥,麥稈質地柔韌,薄軟如緞帶,光潔如金玉,其草辮藝術有“神織仙編,巧奪天工”之妙,聞名遐邇。至今,清豐草編藝術已有300多年的歷史,尤其是清豐縣的仙莊鄉,素有中國“草辮之鄉”的美稱。仙莊草辮生產始于清康熙十九年,初始原料為野草,后改為麥莛,有三根莛、五根柴、九根柴等型號。嘉慶十一年開始細辮生產,手工草帽遠銷廣東。嘉慶十八年,山東商人專來組織生產,通過天津港口正式打入外國市場,并通過篩選鑒定,最終以七根柴花圓草為標準,色澤為三黃四白,花心居中,圖案規整有序,遠銷日本、美國、荷蘭等十多個國家。道光二十六年,坐式木拐誕生,工效提高三倍,年銷量達兩千包。光緒年間的 《清豐鄉土志》曾記載當時草辮盛況: “辮行在仙集開設……其運行之路,陸路六十里至大名縣之龍王廟,裝船由衛河達天津、膠州及煙臺等處。”每年向外銷售十萬斤上。清豐廣大農村婦女,上自白發老人,下至妙齡少女,無論盛夏還是嚴冬,空閑時就腋夾莛包,臂掛辮盤,雙手捏辮,龍飛鳳舞。其編織技藝之嫻熟,動作之敏捷,令人驚嘆。民國二十四年,清豐草辮生產達到鼎盛時期,仙莊辮莊發展到33家,戶創白銀700兩。新中國成立后,國家倡導扶植,工藝日漸革新,清豐一帶開始流行用麥稈拼貼扇子、昆蟲造型、小裝飾畫之類的手工藝品。民間藝人利用麥稈的自然光澤和紋彩,運用多層次、浮雕立體式粘貼技法,制作出古典人物、動物、花鳥等精美的麥稈畫,與洛陽唐三彩、開封汴繡、南陽玉雕并稱為“河南工藝四寶”。

現已成為中國民間藝術家協會會員、河南十杰民間工藝美術大師、濮陽市工藝美術研究所工藝美術大師的劉麗敏原是清豐縣一農家女,其父親是當地的一名民間藝人,能寫會畫,對她影響很大。劉麗敏高中畢業后當了一位農民,空閑時,她喜歡做手工、畫畫。她隨父親刻苦學習民間工藝,歷經7年磨煉,在繼承民間工藝基礎上,不斷創新,終于創作出了這一罕見的民間瑰寶———麥稈畫。

麥稈畫是民間純手工工藝制品,它充分利用天然麥稈的自然光澤和材質,表現天地風雨、花鳥蟲魚、人物風景、花卉動物等。一幅作品的完成要經歷“熏、蒸、漂、刮、推、燙、剪、刻、編、繪”等十幾道工序,制作精細而繁瑣,過程漫長而艱辛。

劉麗敏以其靈巧的雙手,利用麥稈的自然光澤、紋理和質感,大膽地創新和實踐,最大限度地發揮麥稈的特性。她將一根根平凡無奇的麥稈制作成令人驚嘆、奪人眼球的麥稈畫。這一畫種以其古樸自然、優美典雅的藝術風格,受到中外人士的好評和喜愛。她的麥稈畫于1989年在中國第二屆鄉鎮企業出口商品展覽會上榮獲一等獎。1990年,她的麥稈畫作品被亞運會選中,成為亞運村“五洲大酒店”各國官員下榻房間的最佳裝飾品,還作為禮品贈送外賓。1992年,她的麥稈畫工藝獲國家專利,1998年,獲美國愛迪生發明中心“世界優秀專利證書”。在1998年北京舉辦的首屆中國國際民間藝術博覽會上,濮陽麥稈畫榮獲金獎。1998年9月,劉麗敏的巨幅麥稈畫作品《虢國夫人游春圖》被人民大會堂收藏。

麥稈畫既具有深厚的傳統文化內涵,又具有很好的裝飾性和欣賞性,其藝術魅力源于所蘊含的歷史文化氣息,也表現在后人對其所作的傳承與創新。當代麥稈畫藝術家在傳統麥稈畫制作技術的基礎上融入現代的藝術品位和表現技法,使麥稈畫的工藝水平較以前有了很大的提高。時下,麥稈畫的制作和生產已成燎原之勢,這種返璞歸真的藝術逐漸成為民間藝術領域的一朵奇葩,散發出別樣的光彩。【原標題:久違的民間奇葩——麥稈畫】

責任編輯:C009文章來源:河南電力報 2010-10-19

下一條:栩栩如生的濮陽麥稈畫上一條:王濮方刀書畫別具一格

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度