精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

鄭州——天地之中

2014/5/30 10:45:02 點擊數: 【字體:大 中 小】

2010年8月,在巴西舉行的第34屆世界遺產大會上,鄭州登封“天地之中”歷史建筑群獲批列入《世界遺產名錄》。從此,鄭州作為中華文化傳統中“天地之中”的文化符號,得到了世界認可和保護。

從嵩山歷史建筑群到“天地之中”歷史建筑群,名稱改變的背后究竟蘊含著怎樣巨大的能量與魅力?

2010年5月23日,歷史學、人類學、考古學等多學科頂級專家齊聚鄭州,參加中華之源與嵩山文明研究會成立暨鄭州嵩山文明研究院揭牌大會。嚴文明、李伯謙、張文彬……他們對中華文明的關注與文化的思考,在這塊土地上留下長存的文化火種。

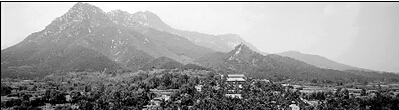

嵩山,是華夏民族的孕育之地,是中華文明的發祥之地,是夏商周三代的建都之地。在漫長的歷史長河中,天地之中的神圣地位,歷代帝王的尊崇祭祀,三教薈萃的文化優勢……嵩山,為我們留下了豐富燦爛的文化瑰寶。在嵩山的山麓峰巒間,形成了一個龐大而獨特的歷史建筑群,歷經東漢、北魏、唐、宋、元、明、清,綿延不絕,構成了一部中國中原地區上下2000年形象直觀的建筑史。

"天地之中"歷史建筑群,包括周公測景臺和觀星臺、嵩岳寺塔、漢三闕(太室闕、少室闕、啟母闕)、中岳廟、嵩陽書院、會善寺、少林寺建筑群(包括常住院、塔林和初祖庵)等8處11項優秀歷史建筑。這些建筑,集中分布在嵩山腳下近50平方公里內,包括了中國古代的禮制建筑、佛教建筑、教育建筑和科技建筑,在如此有限范圍內匯集時代跨度如此之長、種類數量如此之多、價值如此之高的古代建筑,舉世罕見。”著名古建筑專家郭黛姮如是說。

郭黛姮是清華大學建筑學院教授、博士生導師,國家一級注冊建筑師,師從中國建筑史學大師梁思成先生。2006年底,她應邀開始對嵩山歷史建筑群進行保護規劃。2007年,她請來90多位清華大學建筑學院的教授和研究生義務對“天地之中”歷史建筑群進行測繪,并一一建立檔案,制定詳盡細致的申遺文本及保護規劃。正是這份文本和保護規劃,讓參加世界遺產大會的各國代表認識到了“天地之中”歷史建筑群的價值。

得知登封“天地之中”申遺成功的消息,中國科學院院士、天文學家孫義燧趕赴登封,不看少林寺、不看中岳廟,他最想看的“世遺”建筑是觀星臺。因為“世界天文學界,沒有人不知道觀星臺”。

著名古建專家張家泰說,周公測景臺和觀星臺是中國人智慧和天才創造力的體現,充分驗證了“天地之中”的信仰,是科學、宗教與政治相互作用的產物,代表著世界天文史上最杰出的成就之一。

“嵩山天地之中的地位,是中華民族數千年文化心理的積淀成全,也是中國天文科技發展的累積造化。”著名環境考古學家、國家文物局專家組成員、中華文明探源工程專家組組長周昆叔說:"天地之中"觀念在我們民族的文化心理上得到了無限的深化和延伸,已經成為一種象征。也正是這個概念,使中華民族有了強大的凝聚力和向心力,從夏商周到秦漢,再到唐宋,無論政權如何變遷,中華民族維護統一的概念,始終成為各個政權高舉的大旗,也正是在這樣的大旗之下,漢民族與各族人民一起,共同開創了中華文化千年的輝煌,并使中原地區始終成為政治、經濟、文化的核心之地。”作者:蘇瑜

從嵩山歷史建筑群到“天地之中”歷史建筑群,名稱改變的背后究竟蘊含著怎樣巨大的能量與魅力?

2010年5月23日,歷史學、人類學、考古學等多學科頂級專家齊聚鄭州,參加中華之源與嵩山文明研究會成立暨鄭州嵩山文明研究院揭牌大會。嚴文明、李伯謙、張文彬……他們對中華文明的關注與文化的思考,在這塊土地上留下長存的文化火種。

嵩山,是華夏民族的孕育之地,是中華文明的發祥之地,是夏商周三代的建都之地。在漫長的歷史長河中,天地之中的神圣地位,歷代帝王的尊崇祭祀,三教薈萃的文化優勢……嵩山,為我們留下了豐富燦爛的文化瑰寶。在嵩山的山麓峰巒間,形成了一個龐大而獨特的歷史建筑群,歷經東漢、北魏、唐、宋、元、明、清,綿延不絕,構成了一部中國中原地區上下2000年形象直觀的建筑史。

"天地之中"歷史建筑群,包括周公測景臺和觀星臺、嵩岳寺塔、漢三闕(太室闕、少室闕、啟母闕)、中岳廟、嵩陽書院、會善寺、少林寺建筑群(包括常住院、塔林和初祖庵)等8處11項優秀歷史建筑。這些建筑,集中分布在嵩山腳下近50平方公里內,包括了中國古代的禮制建筑、佛教建筑、教育建筑和科技建筑,在如此有限范圍內匯集時代跨度如此之長、種類數量如此之多、價值如此之高的古代建筑,舉世罕見。”著名古建筑專家郭黛姮如是說。

郭黛姮是清華大學建筑學院教授、博士生導師,國家一級注冊建筑師,師從中國建筑史學大師梁思成先生。2006年底,她應邀開始對嵩山歷史建筑群進行保護規劃。2007年,她請來90多位清華大學建筑學院的教授和研究生義務對“天地之中”歷史建筑群進行測繪,并一一建立檔案,制定詳盡細致的申遺文本及保護規劃。正是這份文本和保護規劃,讓參加世界遺產大會的各國代表認識到了“天地之中”歷史建筑群的價值。

得知登封“天地之中”申遺成功的消息,中國科學院院士、天文學家孫義燧趕赴登封,不看少林寺、不看中岳廟,他最想看的“世遺”建筑是觀星臺。因為“世界天文學界,沒有人不知道觀星臺”。

著名古建專家張家泰說,周公測景臺和觀星臺是中國人智慧和天才創造力的體現,充分驗證了“天地之中”的信仰,是科學、宗教與政治相互作用的產物,代表著世界天文史上最杰出的成就之一。

“嵩山天地之中的地位,是中華民族數千年文化心理的積淀成全,也是中國天文科技發展的累積造化。”著名環境考古學家、國家文物局專家組成員、中華文明探源工程專家組組長周昆叔說:"天地之中"觀念在我們民族的文化心理上得到了無限的深化和延伸,已經成為一種象征。也正是這個概念,使中華民族有了強大的凝聚力和向心力,從夏商周到秦漢,再到唐宋,無論政權如何變遷,中華民族維護統一的概念,始終成為各個政權高舉的大旗,也正是在這樣的大旗之下,漢民族與各族人民一起,共同開創了中華文化千年的輝煌,并使中原地區始終成為政治、經濟、文化的核心之地。”作者:蘇瑜

責任編輯:C005文章來源:鄭州晚報(2013-09-07)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區