精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

鄭州市侯寨村名稱的由來

2013/3/1 8:53:43 點擊數: 【字體:大 中 小】

鄭州市西南角,有個侯寨鄉(xiāng),這里居住的絕大部分是郭姓人家,雖名為侯寨,卻沒有一家姓侯的,都覺得這很奇怪。這就要談談侯寨名字的來歷了,它是紀念先祖汾陽王郭子儀的。

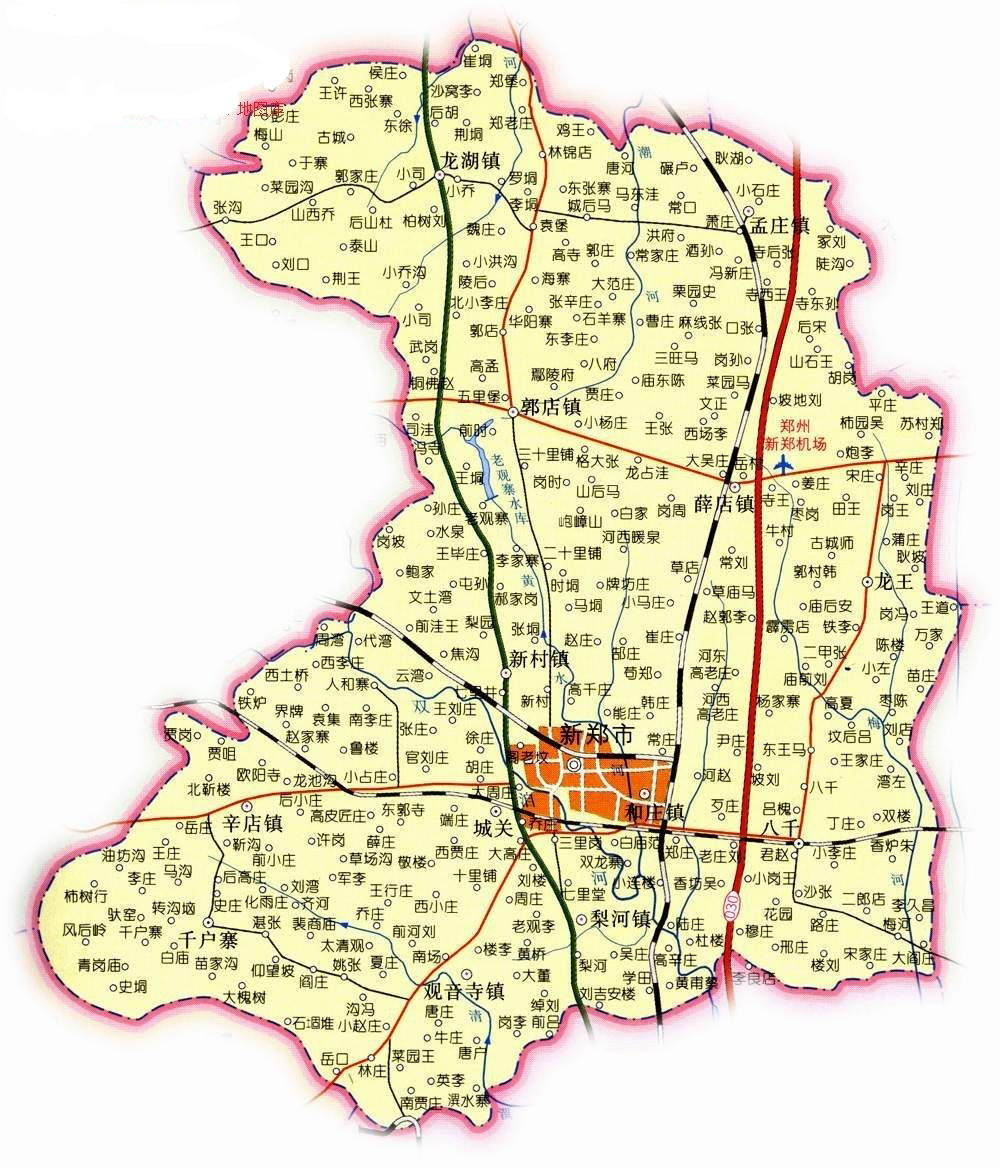

明朝成化二年(公元1466年),郭武功(唐代著名軍事家郭子儀的后人)從山西洪洞縣遷往河南。幾經輾轉后,郭武功最終在鄭州城西南的中解保楊柳村(今二七區(qū)侯寨鄉(xiāng)臺郭村)定居。明朝末年,郭武功的

第七世孫郭金城由楊柳村向東遷往賈魯河東岸的高地上居住。

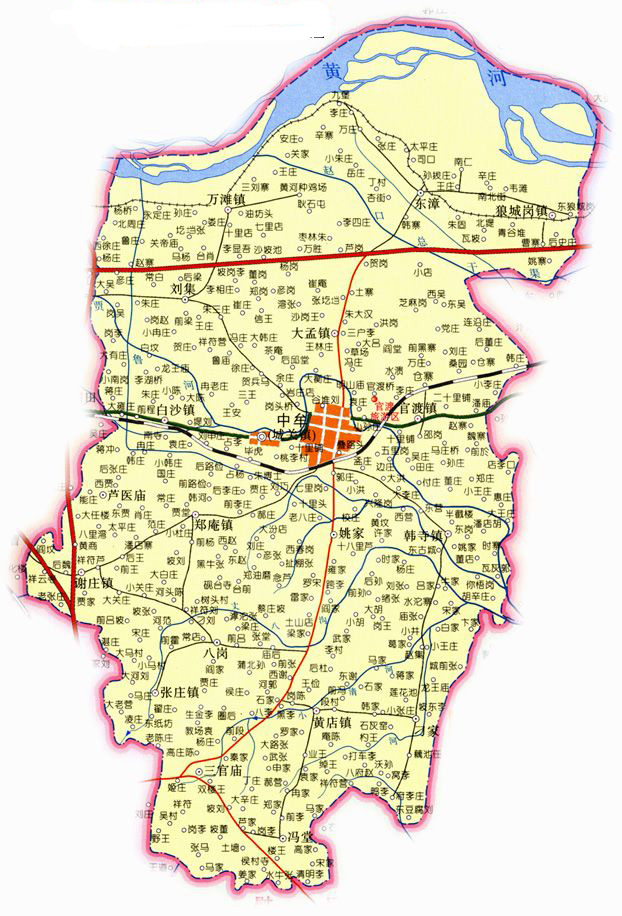

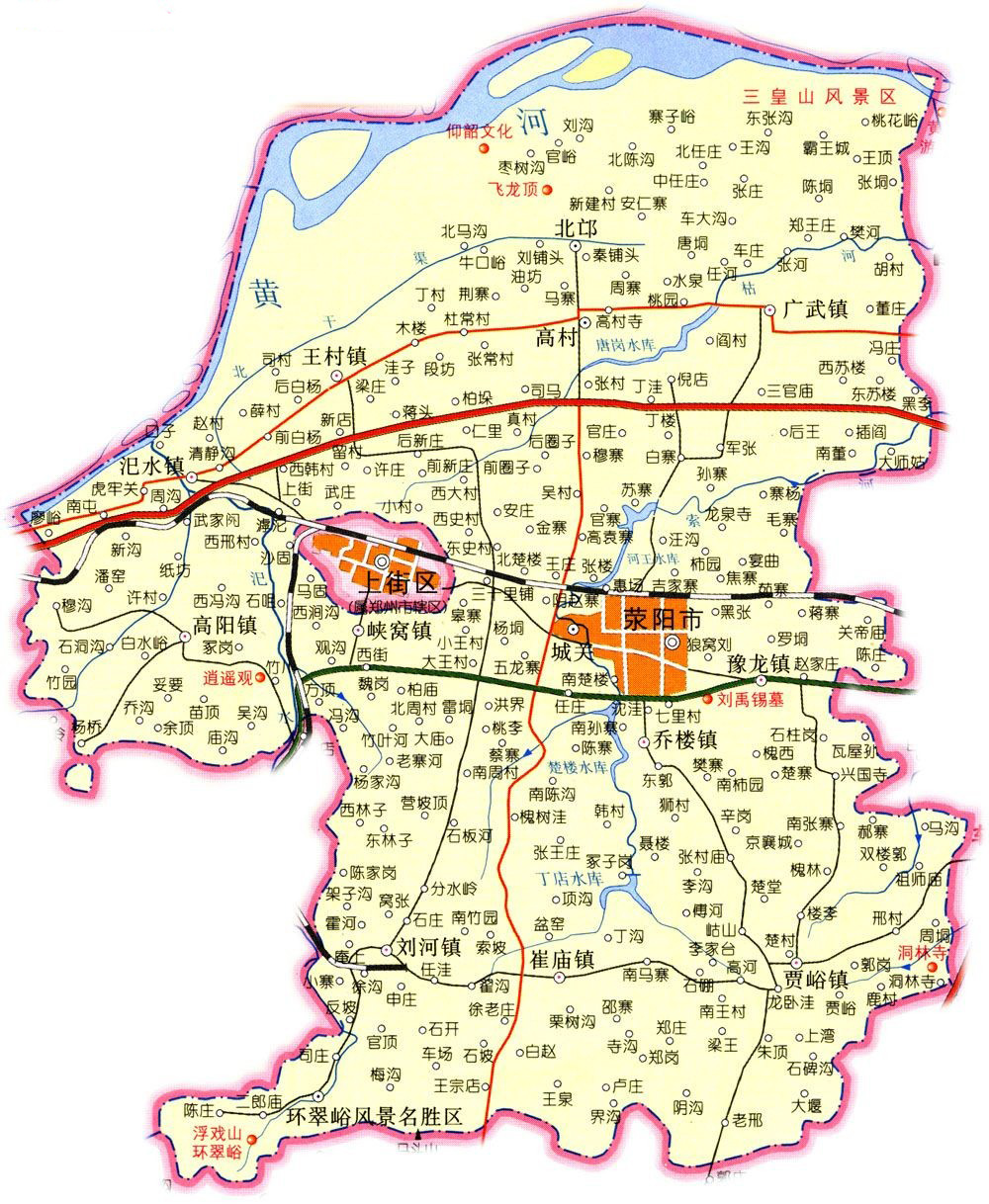

清朝中期,郭金城的子孫們經過多代的生息繁衍,賈魯河東岸的這塊高地上便逐漸發(fā)展成了一個小村子。為了防止土匪的襲擾,村民們便在村子的周圍修筑了土質寨墻。因人力、財力有限,寨墻的厚度、高度以及人員的防守上都受到一些制約,從而不能較好地進行有效的防御。后來,村民們便在村子南邊找了一塊南、西、北三面都環(huán)繞著深溝(深度達20多米)的臺地,并在不臨溝的、狹窄的東面修建了高大的寨墻和寨門。為了便于區(qū)分兩個寨子,村民們把位于村南面的寨子叫“前寨”;把位于村北面的寨子叫“后寨”。

“前寨”雖然有“一夫當關,萬夫莫開”的險要地形,能夠很好地防御土匪的進攻,但因地勢很高,根本無法在寨內打井取水。吃水則要出寨門沿著一條坡度很陡的羊腸小道到溝底去打水。長期居住很是不便。此外“前寨”的面積很小,寨內也不可能居住很多人家。于是,多數村民只是在遇到匪患、兵禍時才到那里去暫時躲避一時。

“后寨”四周多是較為平坦的開闊地,并且緊鄰著大路,交通便利。因此這里便逐漸發(fā)展成了一個大村子。村名便叫“后寨”。多年后,村民們?yōu)榱藨涯钤洷?ldquo;封侯”的先祖郭子儀(曾任兵部尚書、兵馬副元帥等職,后被唐肅宗李亨加封為代圖公、汾陽王等)。村民們便把村名“后寨”根據諧音改稱做“侯寨”。此后,村民們又在侯寨村的街內設立了郭氏祠堂,門額上書有“汾陽家范”四個大字,祠堂內立有郭子儀、郭武功、郭金成等祖先的牌位供人們祭拜。

1955年,鄭州郊區(qū)政府設立了“侯寨鄉(xiāng)”。此后,侯寨村便成了歷屆侯寨鄉(xiāng)(公社)政府的辦公所在地,直到今天。

責任編輯:M005文章來源:中華郭氏網 作者 郭增磊

下一條:鄭州市南陽路與南陽寨村名字的由來上一條:鄭州賈河村名字由來

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)