-

沒有記錄!

鄭州名稱由來

2013/3/1 9:02:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

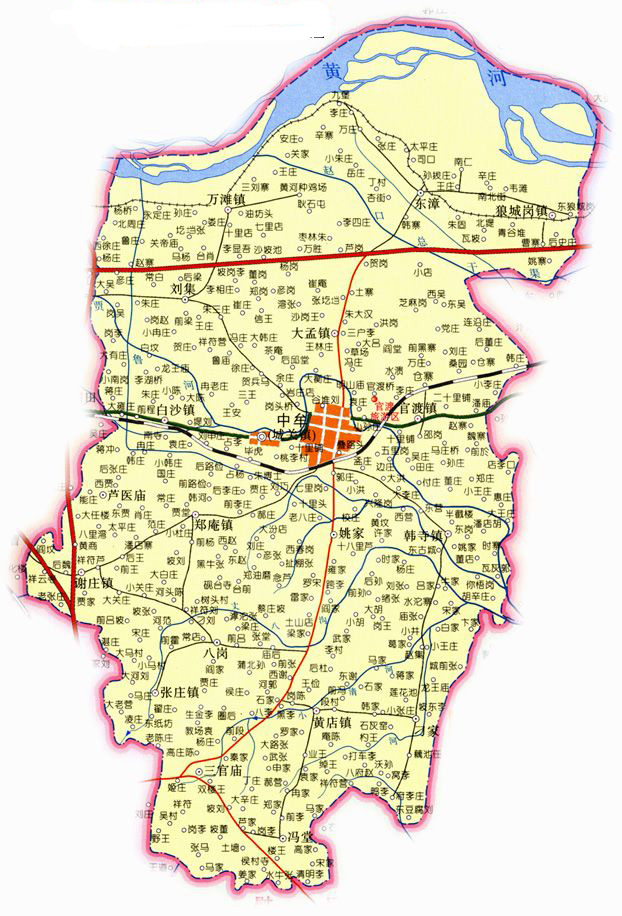

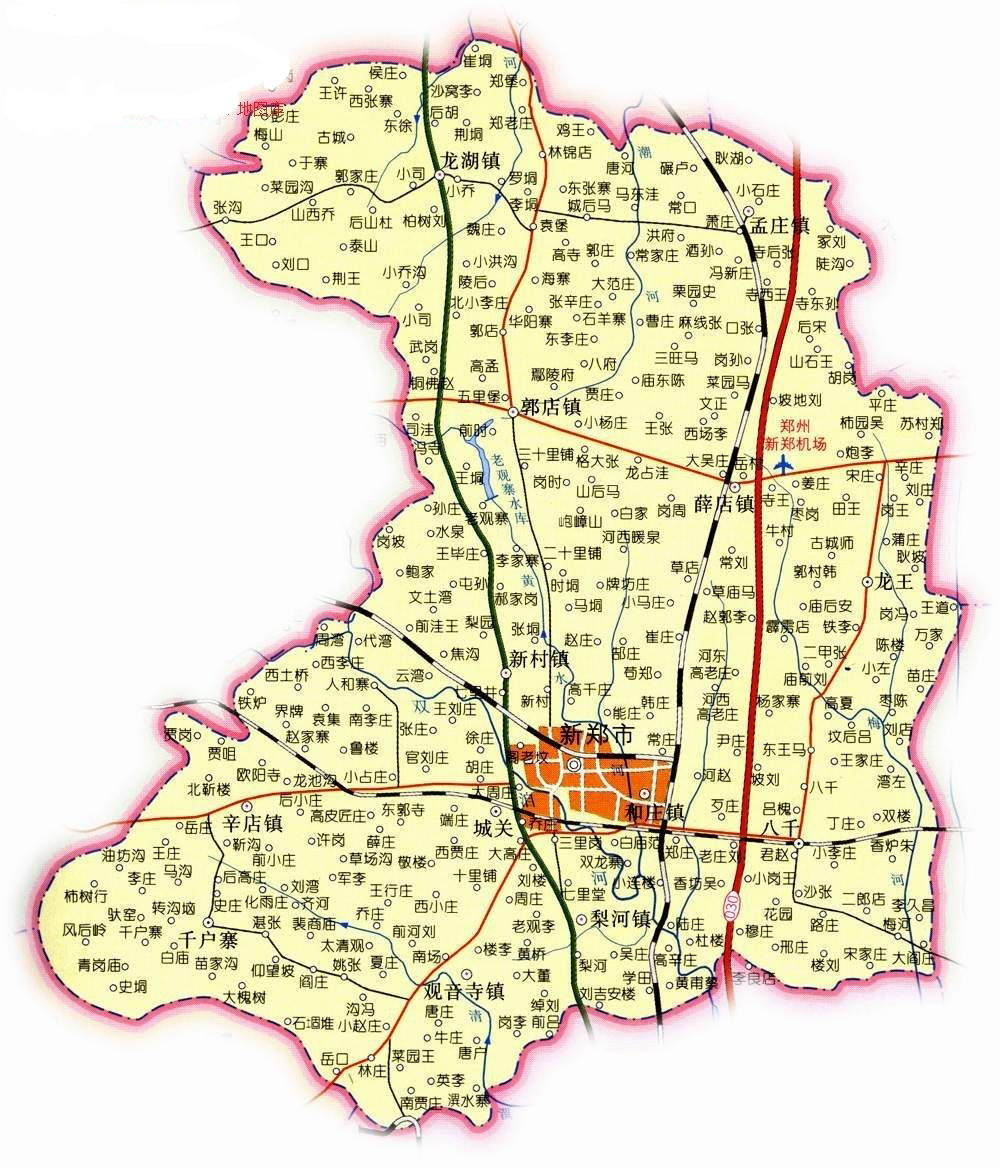

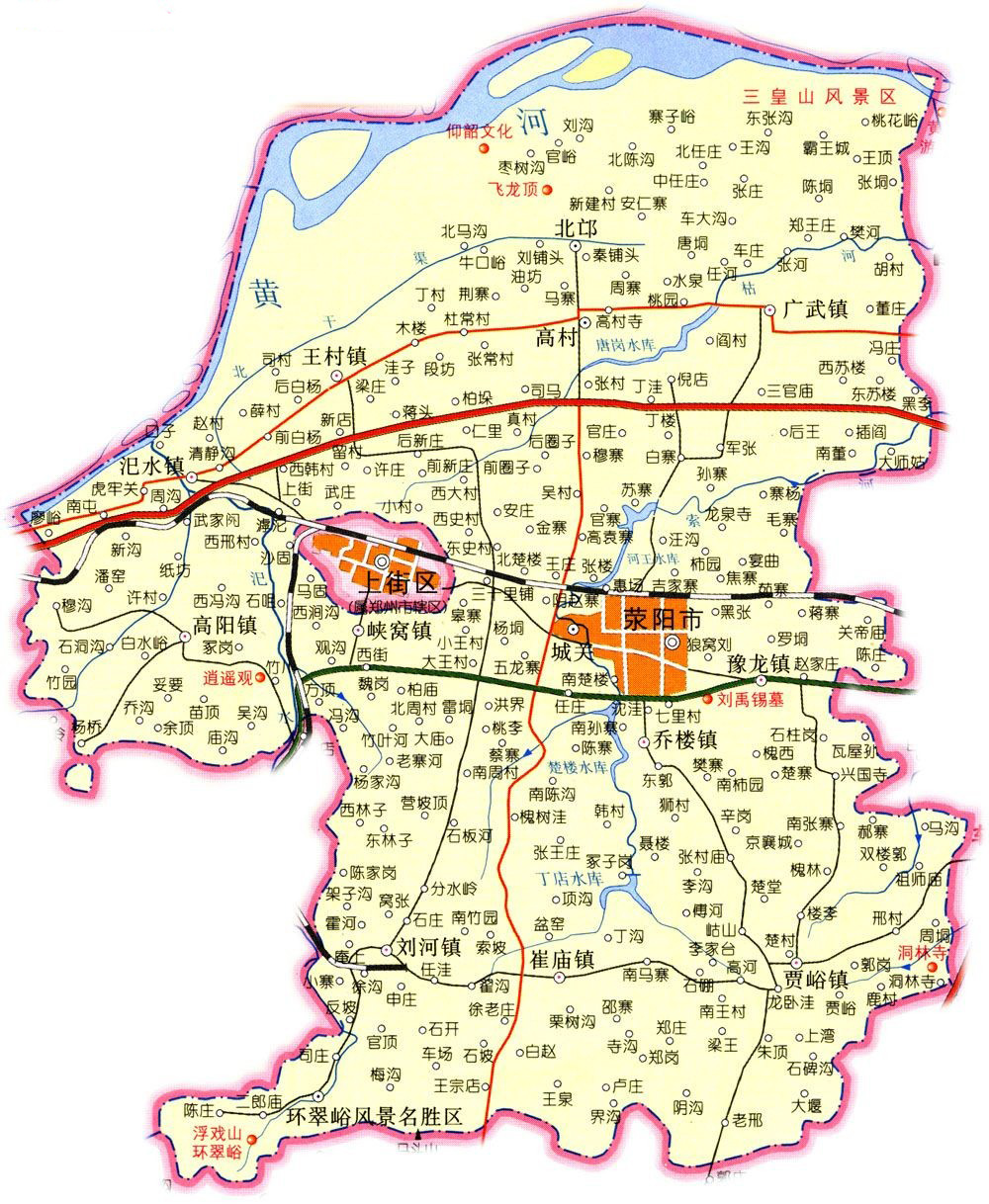

《史記.周本紀.集解》記載,「夏居河南,初在陽城,后在陽翟」。 夏代曾建都于陽城(今鄭州登封市)。春秋戰國時期,鄭、韓先后在新鄭建都(為當時周王朝的諸侯國),長達500多年。秦漢時期,鄭州地區始置滎陽、鞏、京、新鄭等縣。之后,歷代先后在鄭州地區設置滎陽郡、北豫州、滎州等。隋開皇三年(公元583年)將滎州改為鄭州。隋開皇十六年(公元596年)置管州治所,州治位于今天的管城區。北宋建都汴京后,鄭州屬京畿路(今開封市),崇寧四年(公元1105年),建為西輔,成為宋代四輔郡之一。金代,隸南京路(今開封市)。金貞祐四年(1216),管城更名故市,后復名管城縣。清雍正二年(1724)鄭州升為直隸州,隸河南省。明初,鄭州劃歸開封府。清代,鄭州為鄭縣。

鄭州在河南省中北部。春秋為鄭國地,鄭國最初在今陜西的華縣。據《中州雜俎》:“鄭,町也”,町,意為“地形平坦”。華縣位于渭河平原,所以稱為“鄭”。北周在滎陽縣汜水鎮置鄭州。隋煬帝大業年間,鄭州治所遷至管城縣,即今鄭州市。1952年設市。

今鄭州市區,秦漢魏晉南北朝時期一直屬滎陽或中牟縣管轄。581年,隋文帝楊堅建立隋朝,不久統一了天下,結束了魏晉南北朝時期長期分裂割據的局面。隋文帝對地方建制進行了改革,將北朝以來實行的州、郡、縣三級制改為州、縣二級制。隋文帝開皇三年(583年),隋政府將北周時的滎州改名為鄭州,州治成皋(今鄭州滎陽汜水鎮),下轄滎陽、成皋、密、內牟(即中牟,因避諱隋文帝楊堅父親楊忠之名,將中牟縣改為內牟縣)、苑陵(今新鄭東北)等縣。從此,鄭州一名開始用于今鄭州地區。

隋朝為什么改滎州為鄭州,這與鄭國有關。西周末年,周宣王把弟弟姬友封于鄭國,地理位置在今天的陜西省華縣一帶。西周滅亡后,鄭桓公的兒子鄭武公護送周平王東遷洛陽,另一方面將鄭國也遷到如今的滎陽、新鄭、密縣一帶(鄭國將都城從陜西華縣遷到新鄭的時間為公元前769年),后代人為了區別西周時期陜西省華縣的舊鄭國,便將春秋戰國時期鄭國東遷后的國都稱為新鄭。新鄭作為鄭國的國都,存在了390多年。公元前375年,韓國滅掉鄭國,將韓國的都城從陽翟遷到鄭(新鄭)。韓國定都在新鄭145年以后,公元前230年,被秦國滅掉。秦國在此地置潁川郡,轄新鄭、陽城等縣。東魏武定七年(549年),改潁州為鄭州,治潁陰,轄許昌郡、潁川郡、陽翟郡,轄境相當于今許昌地區中北部。這一地區在西周初年為許國,春秋時期屬于鄭國之地。因此,東魏取”鄭州”之名取代”潁州”,有可能與此地區曾為鄭國之地有關。

隋唐時期,鄭州的行政建置時有變化,直到貞觀七年(633年)鄭州遷移到管城(今鄭州市管城區),鄭州的建制和治所才固定下來。此后一直到明初,鄭州的治所均設于管城。