精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

中國最早有紀年的戲曲演出石刻:滎陽宋墓石棺雜劇圖

2013/10/14 11:09:45 點擊數: 【字體:大 中 小】

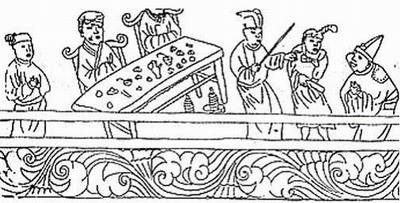

滎陽北宋石棺雜劇雕刻,1978年出土于滎陽市槐西村北,現存河南博物院。據程遠荃主編的《滎陽市志》記載,石棺以整塊條石鑿成,腹中鑿為棺槽,上覆以石棺蓋,外形為首部寬高、尾部窄矮。石棺長1.93米,寬1.02米,前高0.93米,后高0.62米。棺蓋上面正中刻“大宋紹圣三年十一月初八日朱三翁之靈、男朱允建”字樣。棺蓋前端正面浮雕與棺頭正面扣合為四阿式建筑屋頂。棺前正面浮雕1座高臺建筑門樓,棺兩側和后部均用纖細陰線刻人物和動物花紋,下部均刻椽杖欄桿,中間有矮柱將欄桿分隔成3部分。右側棺板線畫自前至后分為3組:第一組用陰線刻了墓主人夫婦飲宴欣賞雜劇圖,主人夫婦并排拱手坐在桌子后面,桌上有酒注、碗、勺、筷子、饅頭等物,身邊有1個侍仆,桌前4人在表演雜劇,主要演員身穿圓領長衫,頭戴尖頂高帽,雙手插握于胸前,身上右肩有一塊大補丁。其身后有一演員,臉上畫有八字眉的臉譜,表演的是滑稽丑角。其他兩位演員中手持桿子者為參軍色,頭戴軟巾諢裹,身穿圓領長袍,腰束帶,右手持一竹竿。另一位演員頭戴展角幞頭,身穿圓領長袍,外套寬袖對襟大衣,雙手秉笏。他們的表演妙趣橫生,生動形象地描繪了中國戲曲的早期形態——宋雜劇的表演實況;中部一組3人為侍宴圖;后部一組為庖廚圖。石棺左側線畫,表現的是當時的送葬場面,是反映宋代殯葬的真實物證。

雜劇最早見于唐代,泛指歌舞以外的各色節目。宋雜劇是我國最早的戲曲形式,是唐參軍戲融說唱、歌舞、武技等藝術于一體的進一步發展,是滑稽、歌舞以及真人所扮演的含有戲劇性的演出。北宋時期出現了表演人物故事情節的雜劇。宋雜劇演員已有四五人。宋人吳自牧在《夢粱錄》卷二十“妓樂”條中有關于雜劇演出情況的記載:“雜劇中末泥為長,每一場四人或五人。”并且明確指出這些角色分別為“末泥”、“引戲”、“裝孤”“副凈”、“副末”。滎陽北宋石棺雜劇雕刻圖中的四個人物,從其手持道具和服飾裝扮來看,正是宋雜劇的四個固定角色,第一個頭戴簪花幞頭、甩手仰觀者,是“末泥”,即劇中的男主角;第二個持笏者是“裝孤”,指所扮官員;第三個短衫撫胸者為“副末”,在劇中扮管家、仆從等次要人物,穿插諧謔逗樂的語言和滑稽可笑的動作;第四個持竹竿者,是“引戲”。該棺雕于北宋哲宗紹圣三年(公元1096年),既是當時戲曲表演的圖像,也是中國古代藝術史上的珍貴資料。這些雜劇形象的文物資料使我們對宋雜劇末泥、引戲、副末、裝孤等角色有了直觀認識,可為宋雜劇角色行當的形象物證。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區