-

沒有記錄!

古老文雅的滑縣木版年畫

2013/4/8 10:52:46 點擊數: 【字體:大 中 小】

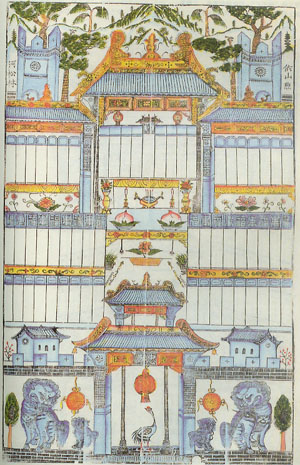

滑縣木版年畫代表作之一:族譜

河南滑縣木版年畫歷史悠久,創(chuàng)始于明朝初年,距今已有500多年的歷史。據歷史記載,明代從洪武年間至永樂年間,山西省洪洞縣大規(guī)模移民至滑縣達七次之多。相傳,洪洞縣的一位民間老藝人韓朝英(1476-1537年),因為家境貧寒,窮困潦倒,丁多田少,也于1506年跟隨大規(guī)模移民一起,舉家遷往滑縣。

韓朝英老藝人心靈手巧、善于鉆研,巧妙地將本地的風俗習慣和人們對生活的美好期盼融入畫中,開創(chuàng)了風格獨特的木版年畫,題材多為民間信仰和祭祀祖先之類的內容,而且畫風新鮮,又迎合了當地風俗,頗受鄉(xiāng)鄰喜愛,成為大家年節(jié)時爭相張貼的畫符。韓家的木版年畫生意日漸興旺。

滑縣木版年畫吸收了明代木刻版畫、工藝美術、戲劇舞臺的形式,采用木版套印和手工彩繪相結合的方法,創(chuàng)立了鮮明活潑、喜氣吉祥、富有感人題材的獨特風格。它是一種民間獨特藝術風格和強烈地方特色的木版彩繪藝術珍品,主要以人物、神話、吉祥、福、財、喜、壽為主要內容,以家族族譜、中堂,對聯(lián)等為表現形式,種類多達上萬。在繪畫風格上,全部采用人工著色、彩繪,顏料大多是用水稀釋過的,以工筆、水墨為主,色彩和諧,人物造型鮮活。此外,滑縣木版年畫還有一種“文氣”,即它把字和畫結合得非常好,多把對聯(lián)、橫批與圖畫連在一起,字畫相配,文雅大氣。

滑縣木版年畫從創(chuàng)始至今,也是歷經沉浮,清朝乾隆年間名氣最大,出現了以韓風岐、韓鳳儀、韓鳳祥為代表的“興隆號”、“興義號”、“興盛號”三家大型木版年畫作坊,在山東、山西、安徽等地有較高的知名度。每年臘月,各地客商蜂擁而來,爭相要貨,但由于生產較慢,許多后來的客商要等十天以后才能取到貨。到了民國時期,由于連年戰(zhàn)亂,滑縣木版年畫由鼎盛時期年產百萬張逐漸減少到50萬張。

“文革”開始后,滑縣木版年畫慘遭滅頂之災,不計其數的珍貴雕版被砸被燒,也有不少人不忍毀掉老祖宗傳下來的技藝,將印版偷埋于地下,或藏于房頂之上,才使部分印版保留下來。后來,雖然木版年畫的消費市場已風光不再,但其收藏和觀賞價值卻日益提升,好多古董商人跋山涉水來到滑縣,收購年畫刻板。

直到2006年,中國文聯(lián)副主席馮驥才來滑縣調研時才重新發(fā)現了這一古老畫種,并驚呼“它是一種失落的文化,中州大地上一個被遺忘的歷史輝煌”。馮驥才說,滑縣是半個世紀以來新發(fā)現的中國古板年畫之鄉(xiāng),是藝術上完全獨立的年畫產地,是歷史上一個重要的、今天已被遺忘的北方年畫中心。從它的繪畫技藝、刻板、構圖、文字和畫的結合,到它的印刷,是一個獨立的、完整的藝術體系。

2008年,滑縣木版年畫入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。目前,滑縣縣委、縣政府高度重視搶救保護滑縣木版年畫,專門成立了保護機構,明確“興隆號”第26代繼承人韓建峰為主要負責人,對木版年畫進行深入挖掘整理,對一些殘缺、腐爛的雕版進行修復整理,保持其固有的藝術特色。(巫西群 王俊光)【原標題:古老文雅的滑縣木版年畫】