- 1、滑縣大弦戲的起源與發展

- 2、賈文龍表演藝術研討會在北京舉行

- 3、豫劇唱腔的節拍形式與板式的表現力

- 4、豫劇崔派藝術

- 5、內黃落兒腔的價值

- 6、崔派藝術的美學底蘊

- 7、羅卷戲概述

-

沒有記錄!

- 1、滑縣大弦戲的起源與發展

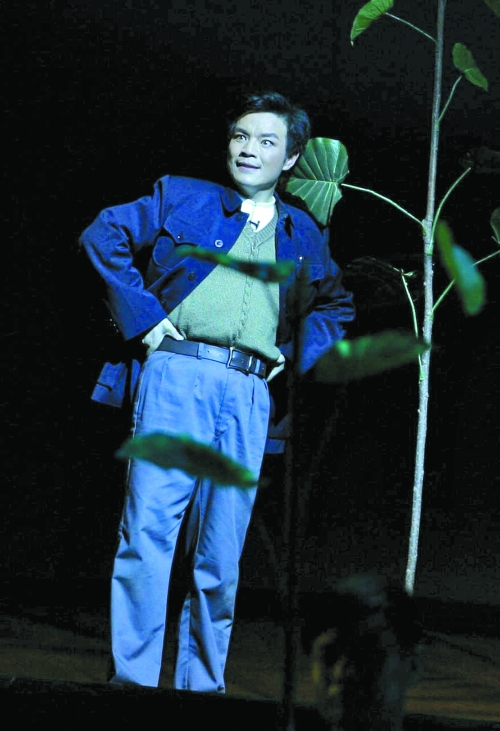

- 2、賈文龍表演藝術研討會在北京舉行

- 3、豫劇唱腔的節拍形式與板式的表現力

- 4、豫劇崔派藝術

- 5、內黃落兒腔的價值

- 6、崔派藝術的美學底蘊

- 7、羅卷戲概述

內黃落兒腔的價值

2013/11/13 14:13:52 點擊數: 【字體:大 中 小】

落腔是安陽的一個地方戲曲劇種,原名落子腔,也稱安陽腔。主要流行于豫北及與之毗鄰的晉冀魯交界的漳河流域。落腔由民間曲藝“蓮花落”演變而成,是宋代路歧人和露臺弟子借以謀生的一種說唱體歌曲,通常是七言句的順口溜,有時也作故事的引擎,發展到元代便成為一種長調。到清代則演化成為一旦一丑登臺演唱故事的形式。

歷史也有寫作“嘮子腔”或“撈子腔”的。1927年中華書局分省地志《河南戲劇》載:“安陽腔一名落子腔,安陽最盛,南至汲、輝二縣……”。又因落腔由地方民歌小調發展而成的,以其曲調輕快歡樂,在20世紀50年代曾改名稱“樂腔”。

安陽人稱它落(lao)兒腔,俗稱“落兒腔”,曾有寫作撈子腔和嘮子腔的。因其源于安陽民間,活動中心為安陽,故亦稱為“安陽腔”,為地地道道安陽"土特產"。新中國成立50年代改為樂腔。

落子腔是由民間曲藝“蓮花落”演變而成的,是宋代路岐人和露臺弟子借以謀生的歌曲,別名呱嗒板,順口溜。主要曲調有過街腔、站板腔。發展到元代成為一種唱調。到清代,則演化成一丑一旦登場演唱故事的形式。

樂腔表演藝術形式古樸,音樂唱腔優美,特技和專用樂器較多,在豫北及周邊地區深受群眾喜愛。現存獨有唱腔音樂6類23種,曲牌和打擊樂類58種,特殊身段特技2種,專用樂器2種,口述傳承劇目210本。

由于落腔的廣泛傳播與盛行,落腔也形成了自己獨特的地方風格,一些傳流的劇目如《小二姐做夢》、《小喜子趕嫁妝》等。因適合安陽人自己的口味與腔調,耳濡目染,上些年紀的人閑暇時都愛哼上一兩段。請欣賞《小兒姐做夢》出嫁的開頭和結尾:

唱的是民國稱共和,千金小姐厚臉皮的多。

小二姐獨坐繡房里,心事重重淚如梭。

埋怨一聲爹和娘,為什么還不給我找婆婆

……

轉身再尋南柯夢,照著這夢在做個。

小二姐側楞膀,把眼合,伸著腿

蜷著腳,雞叫天明還是沒睡著。

落腔的價值

觀賞價值

落腔有三百年的歷史,是在說唱藝術中衍生發展起來的。落腔內容主要反映了民間的日常生活和下層老百姓的喜怒哀樂、婆媳關系、婚戀嫁娶、勞動生活等方面。如《借髢髢》、《藍橋會》、《小二姐做夢》、《小喜只趕嫁妝》等,這些劇目充滿了鄉村農民的氣息,鮮明地表達了人民群眾的生活觀念、人生態度,并揭示了平民百姓對生活中真、善、美的推崇,對假、丑、惡的鞭撻,它真實的反映了中華民族的歷史生活、思想道德情操和審美理想。

社會學價值

戲曲是中華民族豐厚的精神遺產,而瀕滅劇種在它的流布輻射地區,占有顯赫的地位。它從思想內容到文化內涵,以極大的涵蓋量和獨到的美學品格,全面深刻地體現和展示著民族的心理素質和精神狀態,它與哲學、歷史、宗教、法律、倫理等有著千絲萬縷的聯系。它在發揮社會教育功能以及文化知識的傳播方面,也起到當地其他藝術形式都無可比擬的作用。與此同時,它還在潛移默化地影響和教育了一代代的人,塑造了民族性格、整合了社會力量等,為社會的發展、進步起到了巨大的推動作用[8]。另外,在音樂、唱詞、服裝、樂器等方面也有不可忽視的價值。

2007年把落腔納入“河南省非物質文化遺產“名錄,這也是一種保護的方法。【原標題:民間戲曲:內黃落兒腔】