精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

一竅不通

2013/7/9 17:29:55 點擊數: 【字體:大 中 小】

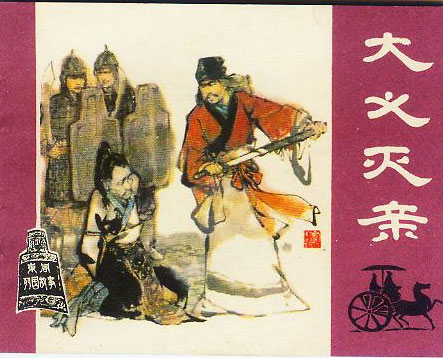

【成語典故】:一竅不通 (yī qiào bù tōng)

【成語出處】《呂氏春秋·過理》:“殺比干而視其心,不適也。孔子聞之曰:‘其竅通,則比干不死矣。’”高誘注:“紂性不仁,心不通,安于為惡,殺比干,故孔子言其一竅通則比干不見殺也。”

【成語釋義】竅:孔,洞,指心竅。意思是心竅沒有一竅是貫通的,比喻一點兒也不懂。

【朝歌淵源】商朝末代君王帝辛的叔父比干,因為忠言直諫,被帝辛剖心于朝歌摘星樓。春秋時,孔子感嘆地說:“紂王心竅不通,如果通一竅,比干就不會死了”。這就是成語“一竅不通”的來源。

比干,是商朝末代君王帝辛的叔父,先輔佐帝乙治國,后為帝辛朝少師,又稱亞相,對帝乙、帝辛都忠心不二。

【成語故事】相傳,帝辛晚年荒淫無道,寵愛妃子妲己,一天到晚只知道和妲己飲酒作樂,既不理會朝政,也不管老百姓們的痛苦;同時,他還聽信妲己的話,殺害了不少忠臣和無辜的老百姓,結果民怨沸騰,諸侯叛離。比干對此心焦如焚,他見箕子因勸諫而被貶為奴,深為悲憤,表示“君有過而不以死諫,則百姓何辜”(國君犯錯誤,臣子不拼了命去勸阻,百姓們又有什么罪呢),于是到摘星樓當面規勸帝辛,帝辛不聽。比干不惜“以死爭”,犯顏苦諫三天,對帝辛曉之以理動之以情。帝辛根本聽不進去,反而大怒,吼道:“吾聞圣人之心有七竅,信有之乎?(我聽說圣人天資聰慧,心臟上有七個洞,我倒要看看,果然是這樣嗎?)”隨即不念宗親恩義,在摘星樓上挖出了比干的心臟。

比干為國捐軀,年約六十三歲。商朝滅亡后,人民懷念他的忠勇義舉,于是改朝歌摘星樓為摘心臺,在上邊建起一座“忠烈坊”,懸聯“剛之忠之仁之勇之,慘也酷也悲也傷也”,以表示對這位忠義之士的永久懷念和敬仰。忠烈坊到清代時還保存完好,抗戰時期毀于戰火,二十世紀九十年代重建。

比干死后,葬在朝歌城南汲縣(今衛輝市)境內,世稱“比干墓”。周武王滅商后,“命閎夭封比干之墓”,唐貞觀十九年(公元645年),太宗李世民再封贈比干為太師,謚忠烈。今比干墓仍存,而且在淇縣、衛輝一帶有“平寇柏”、“無心菜”的故事流傳。

到了春秋時,孔子曾經對帝辛殺比干一事感嘆說,紂王心竅不通,如果通一竅,比干就不會死了。孔子的這句話后來就發展為成語“一竅不通”。

這則故事,在《呂氏春秋》中也有記載,并且加了注,它的全句是這樣的:“紂心不通,安以為惡,若其一竅通,則比干不殺矣!”

“一竅不通”就是從上面的話引申而來的,用來譏笑他人的愚蠢和糊涂,此外也可以比喻人對某種技藝學術的一無所知。

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區