-

沒有記錄!

張字白的故事

2013/7/30 15:49:06 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

清朝末年,淇河兩岸流傳著一個大書法家張字白的故事。

這人有個怪脾氣兒,凡是窮哥兒們找他寫點東西,棗胡拉板——一鋸(句)兒。從不收費。凡是有錢有勢的人求他,照章收費,慢慢排隊。

離張字白家不遠有個大李莊,莊上有個有錢有勢的財主,人稱“李老滑”,一輩子沒有辦過吃虧事。有一年,李老滑新蓋了一座客廳,想請老張寫個中堂,裝裝派頭。沒想到一年找了他三百六十趟,不是沒在家,就是有急事兒,橫豎挨不上號。直到大年三十兒夜里,好歹挨上啦。他情知道張字白的規(guī)矩,寫個中堂收四兩銀子,他只拿了三兩。他想,不就寫幾個字么,哪能值恁些錢。嘴上卻說,今兒個銀子不湊手,隨后補齊。因為倆莊相隔不遠,張字白也不好意思再說不中。

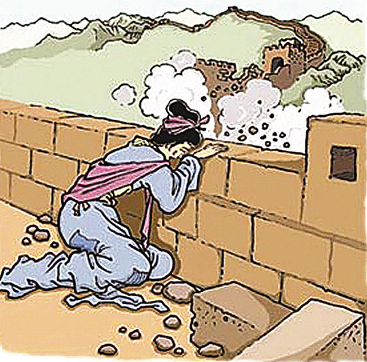

李老滑把早準備好的筆墨紙張拿出來。張字白順手遞給他個大硯臺,“嘩啦”一聲倒里大半碗水,說:研吧!李老滑叫他帶來的下手去研,張字白說:“他研的不管用,非你親自研才行!”李老滑只好硬著頭皮親自下手。他拿出一錠好墨,足有七八寸長,在大硯臺里研開了。研到一更多天,使哩胳膊酸溜溜的,凍得手指頭俏疼。他問張字白中不中哩?張字白說不中哩。不中還研。又研了更把天,又問,說還不中哩。不中再研。又研了一大陣,李老滑說:“這一回可中啦,研的已經(jīng)利道兒啦!”張字白說:“還差遠哩!啥時候把那錠墨研完了,就中啦。”聽他這一說,李老滑心里有底兒啦,他心里說,叫研完那好辦。又研了一陣,聽見街里有人放炮了,他有點慌啦,再一瞧張字白坐在椅子上“呼嚕”開啦。他心里說:這老張可是想點捉弄人哩呀,哪見過這種寫家兒,非叫把墨研完不中。哎——研完也容易,反正你也沒有看著我。他把剩下的那一骨轤兒①墨,找塊紙包好,往兜里一裝,說:“研完啦呀。”張字白醒啦,說:“研完就妥啦!”李老滑知道張字白的譜兒大,專門托人從外地買來一根好筆,遞給張字白,說:“寫吧!”張字白接過來瞧也不瞧,順手就扔啦,說:“這東西不能用!”李老滑一瞧,心里些急,說:“您有啥好筆,拿出來吧!”張字白說:“去,把我的筆掂過來!”“在哪兒哩?”“糞堆邊兒。”李老滑不由地一愣,啥好筆呀,多少好地方不能擱,為啥擱糞堆邊兒!李老滑不由地一愣,啥好筆呀,多少好地方不能擱,為啥擱糞堆邊兒!李老滑使了個眼色叫他下手到外邊兒去找,下手到外邊找一圈兒,說:“沒有哇!”張字白說:“你去,咋能沒有哩?”李老滑到院里找一圈兒,也說沒有。張字白提著燈簍到糞堆邊兒,掂來個刷尿盆用的破炊帚谷朵,說:“這不是筆是啥!”倆人一瞧,都瞪眼啦。張字白說:“抻好紙!”他倆人趕緊把紙抻好,只見張字白掂著破炊帚谷朵在研臺里一不浪,硯臺里的墨粘得一干二凈;他運足了氣,在紙中間從上到下吃滿邊抹了一道,說:“成啦!”

那算把李老滑氣壞啦!找了你整整一年,研了大半夜墨,花了三兩銀子,就買了這么一道,他能不氣么!等他回到家,天都快明啦。他越想越氣,原來他打算把中堂掛到客廳里裝裝派頭,沒想到給他弄了個這!一進家門“撲騰”一聲可扔了:“去您娘那個 吧,不要啦!”

他不要有人要。家里喂牲口的小伙計兒正好走到根兒,說:“您不要算我的。”拾起來掛到牲口屋墻上。好家伙,這東西一連半個月都沒干。到了正月十五夜里,小伙計兒往屋里扛草,大遠就瞧見喂牲口屋明晃晃哩,他恐怕是失火了,趕緊往屋里跑。到屋一瞧,把他嚇了一跳,原來是掛在墻上的中堂在那兒明哩。中堂上的墨道象一根大蠟燭,通身在閃閃發(fā)光,照得滿屋跟白天一樣。你說能把小伙計兒高興個啥樣吧,真比拾二百錢都高興,他心里說:這一回中啦,以后再也不用瞎摸兒②喂牲口啦!

誰知道好景不長,不清楚咋叫李老滑知道了,他立馬給掂走了。李老滑真比對他爹都親,拿回去立刻掛到客廳里,高高興興得整整一夜沒睡覺,倆眼一直瞧著那中堂。他眉開眼笑地對他老婆說:“哎呀,這個張字白就是‘神’!怪不得人家寫一張要四兩銀子。”他們倆一直瞧到后半夜,那中堂突然滅了。滿屋里立刻變得黑洞洞哩。他弄不清這是咋回事,他想著如果能叫亮到天明那該多好哇!

第二天,李老滑又帶了一兩銀子去找張字白。他向張字白說明了情況,并且補足了上次欠的那一兩銀子。張字白說:“那錠墨你沒有研完!”

“不錯。那叫我再研研吧!”

“不中啦,再研就不靈啦!”

① 一骨轤兒:即一截。

② 瞎摸兒:不點燈摸黑干活兒。