精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

冬至習俗:九九消寒圖

2014/12/19 18:12:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

消寒圖是記載進九以后天氣陰晴的“日歷”,人們寄望于它,來預卜來年豐欠,是一種很有傳統特色的、好看的日歷。它一共有九九八十一個單位,所以才叫做“九九消寒圖”。從冬至那天算起,以九天作一單元,連數九個九天,到九九共八十一天,冬天就過去了。九九消寒圖其實表達一種迎春的殷殷心意。

冬至是我國傳統二十四節氣之一,是中華民族的傳統節日。

冬至習俗源于漢代,盛于唐宋,相沿至今。經過數千年發展,又形成了獨特的節令飲食文化。現在,一些地方還把冬至作為一個節日來過。北方地區有冬至宰羊,吃餃子、吃餛飩的習俗,南方地區在這一天則有吃冬至米團、冬至長線面的習慣。各個地區在冬至這一天還有祭天祭祖的習俗。不管是可口美食,還是動人的傳說,無不使冬至這一節氣增添了不少百姓生活的情致和趣味,讓人們在溫暖與喜慶中迎接冬天的到來。

按照我國傳統的歷法計算,從冬至次日開始數起,每九天為一個時段,這個時段便是與夏季的“伏”相對的“九”;共有九個“段”,第一個九天叫一九,其后依次稱二九、三九、……九九,合稱“九九”,與“三伏”相對。整個冬季中,這九九八十一天氣候較冷,此期過后,天氣轉暖,大地回春。

關于“數九”的習俗的文字記載,最早見于公元550年南北朝時期梁朝宗懔所著《荊楚歲時記》,當時已有數九之俗:“俗用冬至日數不清及九九八十一日,為寒盡”。其實“九九歌”的產生和流傳由來已久,北方傳播較為普遍的“九九消寒歌”是:“一九二九不出手;三九四九冰上走;五九六九沿河看柳;七九河開八九雁來;九九加一九,耕牛遍地走。”到了明代,又在士紳階層產生與發展起來“畫九”、“寫九”的習俗,使數九所反映的暖長寒消的情況形象化,不僅是一項科學記錄天氣變化的時間活動,也是一項有趣的“熬冬”智趣游戲。不管是畫的還是寫的,統稱作“九九消寒圖”。

消寒圖形式很多,主要有以下三種:

圓圈九九消寒圖

最簡單的一種:畫縱橫九欄格子,每格中間再畫一個圓,稱作畫銅錢,共有八十一錢,旁邊寫上日期,每天涂一錢,涂法是“上陰下晴、左風右雨雪當中”,民間歌謠謂:“上陰下晴雪當中,左風右雨要分清,九九八十一全點盡,春回大地草青青。”即待涂完圓圈便是“出九”的春天了。

文字九九消寒圖

寫九,是清代開始出現的,首先是在宮廷內實行。就是選每字九畫的九個字,每劃代表一天,每字代表一個九,九個字代表九九八十天。用雙鉤空心字體畫到一張紙上,每過一天,用色筆填實一畫,然后用筆蘸白色在這一畫上填寫當日陰晴雨雪。填完一個字就過了一個九,填完九個字,也就數完了九。如常用的九個字是“庭前垂柳珍重待春風(“風”字的繁體),連成一句話,還能表現出人們熬冬盼春的急切心情呢!其它的九字還有“春前庭柏風送香盈室”、“雁南飛柳芽茂便是春”等等,充分體現參與者的聰明才智。

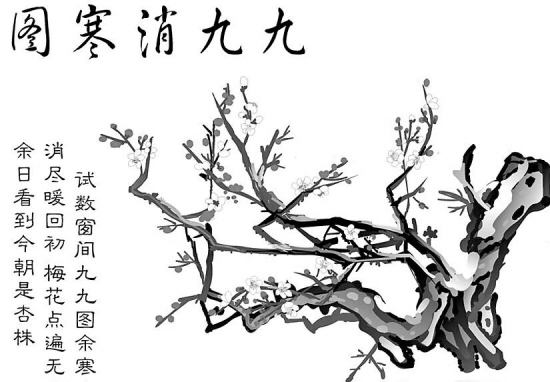

梅花消寒圖

畫九就是從冬至這天氣,畫一枝素梅,枝上畫梅花九朵,每朵梅花九個花瓣,共八十一瓣,代表“數九天”的八十一天,每朵花代表一個“九”,每瓣代表一天,每過一天就用顏色染上一瓣,染完九瓣,就過了一個“九”,九朵染完,就出了“九”,九盡春深。也有不用顏色染而直接在花瓣上用文字和符號注明陰晴雨雪的。《帝京景物略》云:“日冬至,畫素梅一枝,為瓣八十有一,日染一瓣,瓣盡而九九出,則春深矣,曰‘九九消寒圖’。”

女子一般將其掛在梳妝臺邊,每天涂胭脂時抹上一瓣,待八十一天過去,冬去春來,素梅也變成了杏梅。如此韻致的婦女曉妝染梅,明人楊允浮《灤京雜詠一百首》詠及此俗:試數窗間九九圖,余寒消盡暖初回。梅花點遍無余白,看到今朝是杏株。

還有人為了手續簡便,先在一張紙上畫九個大方格代表九九,再把每個方格分成九個小方格,共八十一個小格,每個小方格代表一天。從冬至日起,每過一天,便在一個小方格里用色彩、符號或文字注明天氣的陰晴雨雪,每填滿九個小格,就過了一個九,填完八十一個小格就出九了。

九九消寒圖的形式多樣,魚形消寒圖、娃娃消寒圖、葫蘆消寒圖等等,只要你肯發揮想象,就能創造出十分有趣的圖形來。

責任編輯:C006文章來源:中國論文網(2014-11-18)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區